Mitternachtsdämmerung

Am Donnerstag war meteorologischer Sommeranfang, der den Beginn der längsten Tage des Jahres markiert. Die warme Jahreszeit lädt zu ausgedehnten Grillabenden ein und bietet uns viel Tageslicht. Gleichzeitig verlängert sich auch die Dauer der Dämmerung.

Die Dämmerung bezeichnet die Phase vor Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang, in der die Sonne noch unter dem Horizont steht, aber ihr Streulicht in der Atmosphäre sichtbar ist. Es gibt drei Phasen der Dämmerung: die bürgerliche Dämmerung, die nautische Dämmerung und die astronomische Dämmerung.

Die bürgerliche Dämmerung beginnt unmittelbar nach Sonnenuntergang und geht weiter, bis die ersten hellen Sterne oder Planeten sichtbar werden. Dies geschieht, wenn die Sonne etwa 6 ° unter dem Horizont steht. Nach der bürgerlichen Dämmerung folgt die nautische Dämmerung, in der Sterne mittlerer Helligkeit sichtbar werden. Sie endet, wenn die Sonne etwa 12 ° unter den Horizont sinkt. An die nautische Dämmerung schließt sich die astronomische Dämmerung an, die endet, wenn die Sonne etwa 18 ° unter dem Horizont steht und die Nacht beginnt.

In der Zeit des astronomischen Sommerbeginns, zur Sommersonnenwende ist die Dämmerung besonders lang. Dies liegt daran, dass die scheinbare Bahn der Sonne zu dieser Zeit am flachsten auf dem Horizont steht, wodurch der Winkel, unter dem die Sonne untergeht, am kleinsten ist. Die kürzesten Dämmerungszeiten hingegen gibt es zum Frühlings- bzw. Herbstanfang während der Tagundnachtgleiche.

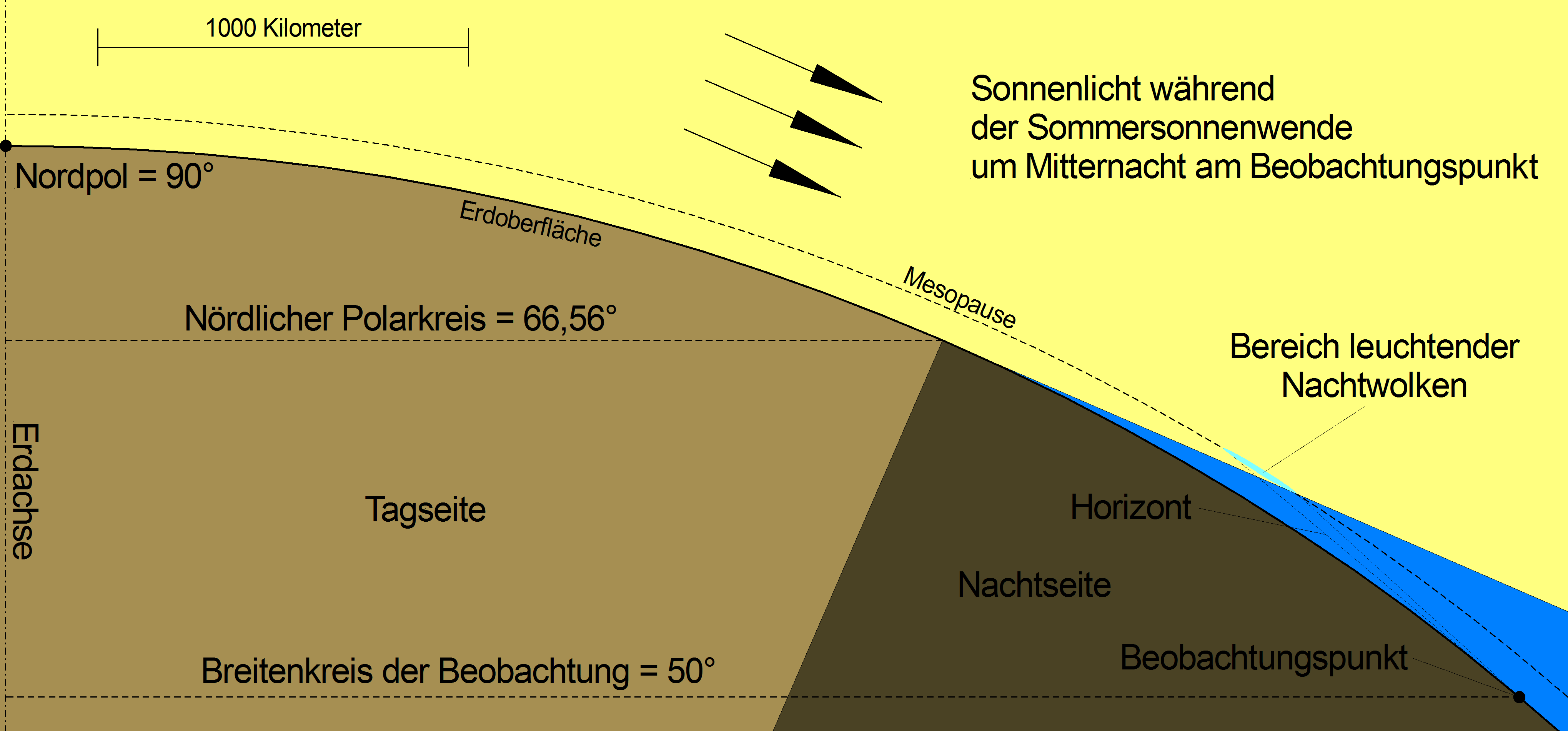

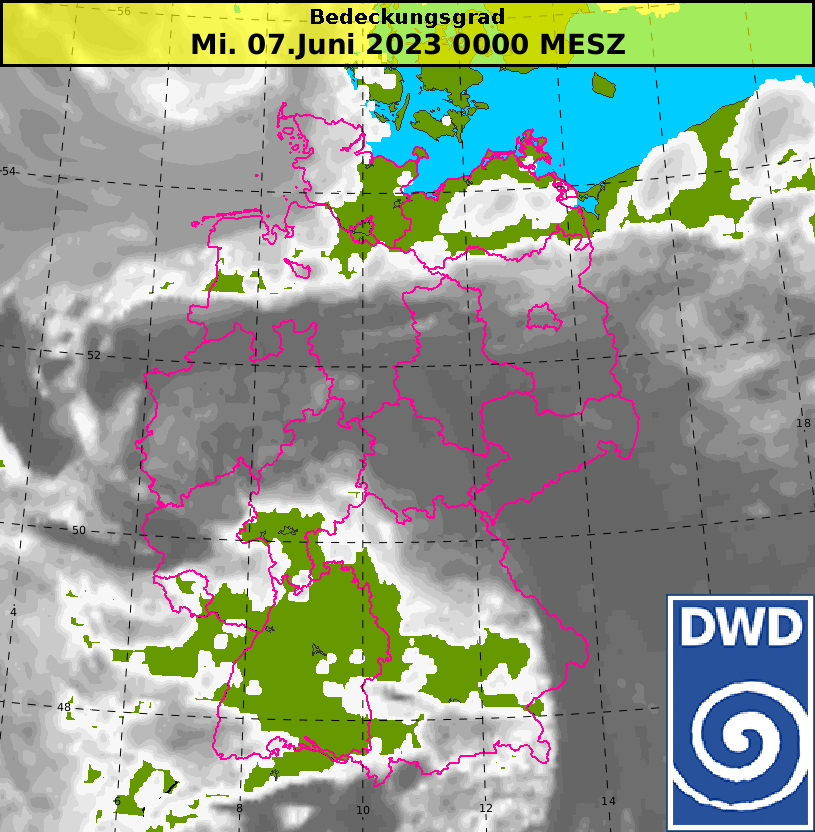

In der Nordhälfte Deutschlands, wird es jetzt selbst um Mitternacht nicht mehr vollständig dunkel. Am Nordhorizont ist immer noch einen Rest von Dämmerung erkennbar. Da die Sonne dort derzeit nachts nicht mehr als 18 ° unter den Horizont sinkt, wird die abendliche astronomische Dämmerung nicht mehr beendet und geht in die morgendliche astronomische Dämmerung über. Dieses Phänomen wird Mitternachtsdämmerung genannt. Zur Sommersonnenwende am 21.Juni tritt es nördlich des 49. Breitengrades auf. Nördlich des 61. Breitengrades sinkt die Sonne die ganze Nacht nicht mehr als 6° unter den Horizont, wodurch die bürgerliche Dämmerung nicht mehr endet. Diese Nächte werden dort als „Weiße Nächte“ bezeichnet. Bekannt sind vor allem „die Weißen Nächte von St. Petersburg“. In Deutschland kann man die Weißen Nächte nur ansatzweise auf einigen Nordseeinseln oder im Norden Schleswig-Holsteins erleben.

Der Zeitpunkt der beginnenden Dämmerung hängt nicht nur von der geographischen Breite ab, sondern auch von der geographischen Länge. So wird es am östlichen Ende der Bundesrepublik etwas über 30 Minuten früher dunkel als am westlichen Ende. Die Intensität der Dämmerung wird auch von Aerosolen wie zum Beispiel Vulkanstaub in der oberen Atmosphäre beeinflusst. Mit etwas Glück lassen sich auch leuchtende Nachtwolken beobachten. Dies sind Wolken in 81 bis 87 km Höhe in der Mesopausenregion. Sie können nur in der Zeit um die Mitternachtsdämmerung beobachtet werden. Denn wenn die Sonne etwa 6 bis 16 Grad unter dem Horizont steht, erscheint der Himmelshintergrund bereits dunkel, die Wolken werden allerdings aufgrund ihrer enormen Höhe von der Sonne noch beschienen und erscheinen als Leuchtende Nachtwolken. Doch dies ist ein weiteres Thema für einen anderen Tag.

Dipl. Met Christian Herold

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 05.06.2023

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst