„Wissen Sie schon, wie das Wetter an Ostern wird?“

Seit einigen Wochen findet man sie immer wieder mal, sei es im E-Mail-Postfach oder am Telefon: Anfragen zum diesjährigen Osterwetter. Die Antwort war bisher mehr oder weniger immer dieselbe und lautete sinngemäß: „Keine Ahnung.“

Tatsächlich sind seriöse, detaillierte Prognosen maximal drei bis vier Tage im Voraus möglich. Das liegt in der Natur der Sache, denn schon der Ausgangszustand einer jeden Wetterprognose – der aktuelle Zustand der Atmosphäre – ist unter anderem aufgrund von Messungenauigkeiten und einer zu geringen weltweiten Messstationsdichte nicht hundertprozentig genau. Dieser Fehler nimmt mit der Vorhersagezeit mehr und mehr zu, sodass man sich den detaillierten Wetterablauf irgendwann selber würfeln kann.

Was allerdings im Großen und Ganzen recht gut funktioniert, ist, eine Aussage über den Trend der Wetterentwicklung zu treffen. Also zum Beispiel ob es wärmer wird oder ein Kaltlufteinbruch bevorsteht oder ob ein unbeständiger Witterungsabschnitt zu erwarten ist oder es komplett trocken bleibt. Das Zauberwort lautet „Ensembleprognose“.

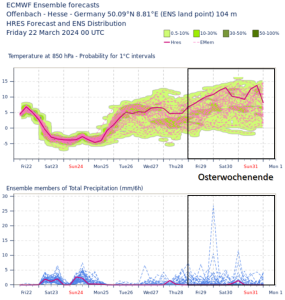

Mit einer Ensembleprognose wird versucht, die mit der Zeit zunehmende Vorhersageunsicherheit abzuschätzen. Dabei wird für einen Ort nicht nur eine, sondern mehrere Prognosen mit leicht veränderten Anfangsbedingungen gerechnet. Dieses sogenannte Ensemble beinhaltet beim auf mittelfristige Vorhersagen spezialisierten Modell des EZMWF 51 Mitglieder, also 51 Vorhersagen. Je weiter sich diese Vorhersagen voneinander unterscheiden, desto unsicherer ist die Prognose. Liegen sie dagegen nah beieinander, ist sich das Ensemble einig, in welche Richtung sich das Wetter entwickeln soll.

Schauen wir im Folgenden doch einfach mal, ob und falls ja, welche Schlüsse die Ensembleprognose für das Osterwetter am Beispiel für Offenbach erlaubt.

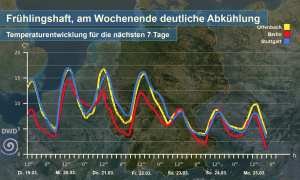

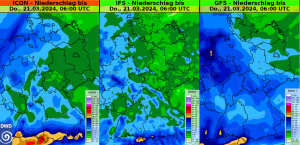

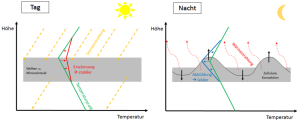

Im oberen Teil der Abbildung ist der Verlauf der Temperatur im Druckniveau 850 hPa dargestellt (entspricht etwa einer Höhe von 1500 m über dem Meeresspiegel). Dieses Niveau wird gerne genommen, da dort die Temperatur in der Regel nicht von bodennahen Prozessen wie die tägliche Erwärmung und nächtliche Auskühlung beeinflusst wird und damit besser die Qualität einer Luftmasse beschreibt. Man erkennt zunächst einmal gut, dass die einzelnen Vorhersagen (dünne, rot-gestrichelte Linien) bis einschließlich kommenden Montag sehr stark gebündelt sind. Danach fangen die Ensemblemitglieder zwar an, auseinanderzulaufen, das Gros zeigt allerdings bis Dienstag einen deutlichen Temperaturanstieg. Bei der dicken roten Linie handelt es sich übrigens um den sogenannten Hauptlauf, also der Vorhersagelauf, der mit den unveränderten Anfangsbedingungen gerechnet wurde.

Der untere Teil der Abbildung zeigt die Niederschlagsentwicklung. Man sieht zunächst einmal für dieses Wochenende von quasi allen Ensemblemitgliedern entsprechende Signale, wenngleich die prognostizierten Mengen nur gering sind. Zu Beginn der neuen Woche sind dann kaum noch Hinweise auf Niederschlag zu finden, ehe ab Wochenmitte das „Gezappel“ wieder zunimmt. Auch bei der Temperatur in 850 hPa wird es in der zweiten Wochenhälfte deutlich wilder. Der Spread, also der Bereich, den die Ensemblemitglieder aufspannen, ist recht groß und liegt etwa zwischen -4 und +11 Grad (in 1500 m Höhe wohlgemerkt). Auch am Osterwochenende ist der Spread zwar ähnlich groß, mit 0 bis 15 Grad aber auf einem etwas höheren Niveau. Zudem hält sich die Mehrheit der Mitglieder wie auch der Hauptlauf irgendwo zwischen 5 und 12 Grad auf. Alles Vorhersagen darunter und darüber sind daher eher unwahrscheinlich.

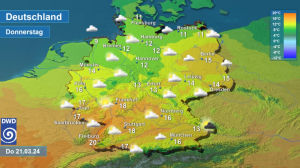

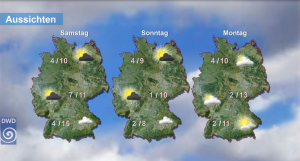

Übersetzen wir das alles nun nochmal: Nach klassischem, nass-kalten Aprilwetter am Wochenende steigt die Temperatur ab Montag ziemlich sicher wieder an und es bleibt zunächst weitgehend trocken. Ab Mitte der Woche wird es wahrscheinlich wieder unbeständiger und auch am Wochenende kann es durchaus sein, dass die im Garten versteckten Ostereier mal nass werden (muss aber nicht!). Dazu bleibt es voraussichtlich mild, an Ostern vielleicht sogar sehr mild (Höchstwerte eventuell zwischen 15 bis 20 °C). Ein weiterer Kaltlufteinbruch oder gar Eiersuchen im Schnee ist nach heutigem Stand also nicht zu erwarten. Diese Aussagen gelten so auch mehr oder weniger für ganz Deutschland, wobei die Schauerneigung in den westlichen Landesteilen etwas höher ist als in den Östlichen.

Dipl.-Met. Tobias Reinartz

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 22.03.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst