Wenn Regen zur Flut wird: Wie der DWD in Leipzig den Hochwasserbehörden in Mitteldeutschland zur Seite steht.

Mitteldeutschland ist auch aufgrund seiner geografischen Beschaffenheit regelmäßig von Hochwasser betroffen. Historisch gesehen wurde die Region immer wieder von schweren Überschwemmungen heimgesucht, z.B. in den Jahren 2002, 2010 und 2024. Um die Bevölkerung und Infrastruktur besser schützen zu können, ist eine genaue Vorhersage solcher Ereignisse unerlässlich. Um künftige Hochwasserereignisse besser zu prognostizieren, arbeiten die Hochwasserzentralen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eng mit den Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig zusammen. Im Folgenden soll diese Kooperation genauer beleuchtet werden.

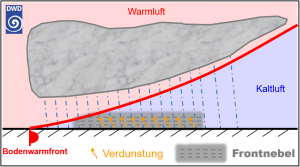

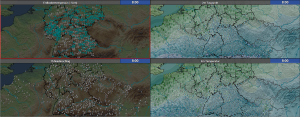

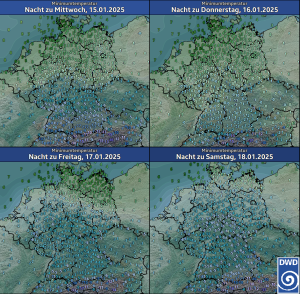

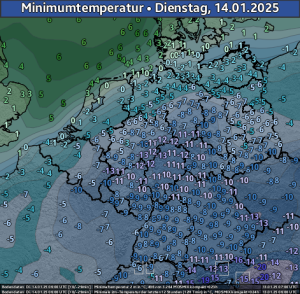

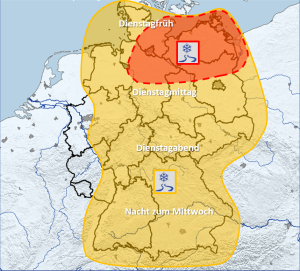

Viele der Lesenden werden sich sicherlich noch an die Hochwasserlage an Elbe und Oder im September 2024 erinnern. Als Folge langanhaltender und teils ergiebiger Niederschläge kam es besonders in Tschechien und Polen, aber auch in Sachsen zu sehr hohen Wasserständen und entsprechenden Überschwemmungen. Um Hydrologen optimal auf potenzielle Hochwasserereignisse vorzubereiten, erstellen die Meteorologen des DWD in Leipzig ganzjährig detaillierte Niederschlagsvorhersagen. Dabei berücksichtigen sie, dass sich Hochwasserlagen oft über längere Zeiträume entwickeln, da wiederholte Niederschläge die Böden zunehmend sättigen und die Pegelstände der Flüsse kontinuierlich ansteigen lassen. Diese langfristige Perspektive ist sowohl für Hydrologen als auch Meteorologen von entscheidender Bedeutung, um die Entwicklung einer Hochwassersituation frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

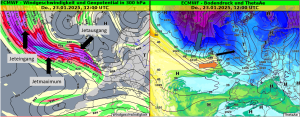

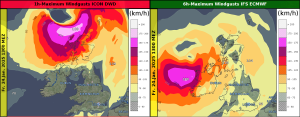

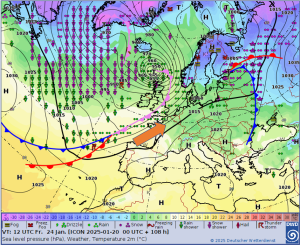

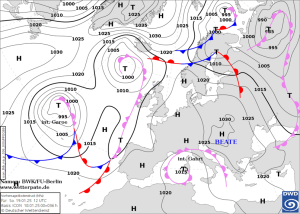

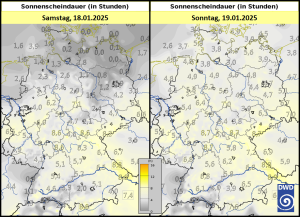

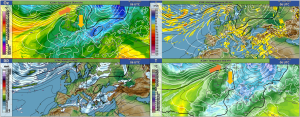

Deutet sich nun an, dass eine größere Niederschlagslage und/oder eine mögliche Hochwassersituation bevorstehen könnte, wird der Austausch zwischen den Hochwasserzentralen und dem DWD intensiviert. Zu den ohnehin jederzeit möglichen telefonischen Beratungsgesprächen bietet der DWD eine tägliche Videokonferenz an. In dieser wird die bevorstehende Wetterlage erläutert, wobei ein besonderes Augenmerk auf die erwarteten Niederschläge gelegt wird. Durch einen detaillierten Vergleich verschiedener Wettermodelle können potenzielle Unsicherheiten in Bezug auf Niederschlagsmengen und -verteilung transparent gemacht werden. Die Präsentation bietet ausreichend Raum für Fragen und Diskussionen, um offene Punkte zu klären. Das Ziel dieser engen Zusammenarbeit ist es, die Hochwasserzentralen, die Talsperrenbetreiber und die beteiligten Ministerien bestmöglich mit Wetterinformationen zu versorgen. Somit können Entscheidungen zur Ausgabe von Hochwasserwarnungen, zur Steuerung der Talsperren und zu Evakuierungen besser getroffen werden.

Die Tätigkeit von Meteorologen bei der Vorhersage von Niederschlagsereignissen ist von großer Bedeutung, da Fehlprognosen weitreichende Konsequenzen haben können. Sowohl eine Unterschätzung als auch eine Überschätzung der Niederschlagsmenge bergen Risiken. Während eine Unterschätzung unmittelbar zu Überschwemmungen und Schäden führen kann, hat eine Überschätzung indirekte Folgen: Um das Risiko von Hochwasserschäden zu minimieren, werden Talsperren vorsorglich geleert. Dies führt zu einem Verlust von Wasserressourcen, die für die Energieerzeugung und Trinkwasserversorgung genutzt werden könnten.

Eine erfolgreiche Bewältigung von Wetterextremen erfordert eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten. Die regionale Expertise der Meteorologen und ihre Erfahrung mit ähnlichen Wetterlagen sind dabei unverzichtbar, um rechtzeitig und angemessen auf mögliche Gefahren reagieren zu können.

Vergleichsweise Kooperationen und Zusammenarbeiten gibt es auch an den anderen Außenstellen des DWD. Bei überregionalen Extremereignissen ist schließlich auch die Vorhersage- und Beratungszentrale des DWD in Offenbach in Bund-Länder-Konferenzen über das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum des BBK (GMLZ) mit Hochwasservorhersagezentralen eingebunden, an denen viele Katastrophenschutzbehörden und Hilfsorganisationen teilnehmen.

BSc. Meteorologe Florian Engelmann (RWB Leipzig) mit Dipl.-Met. Lars Kirchhübel

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 22.01.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst