Karnevalswetter

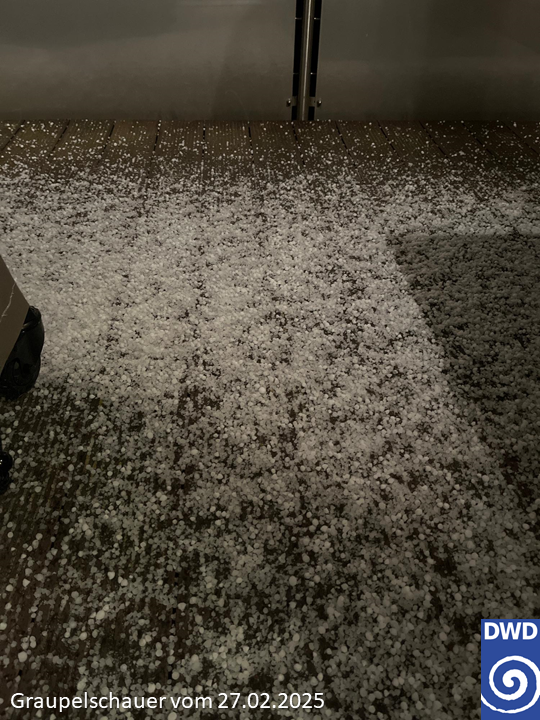

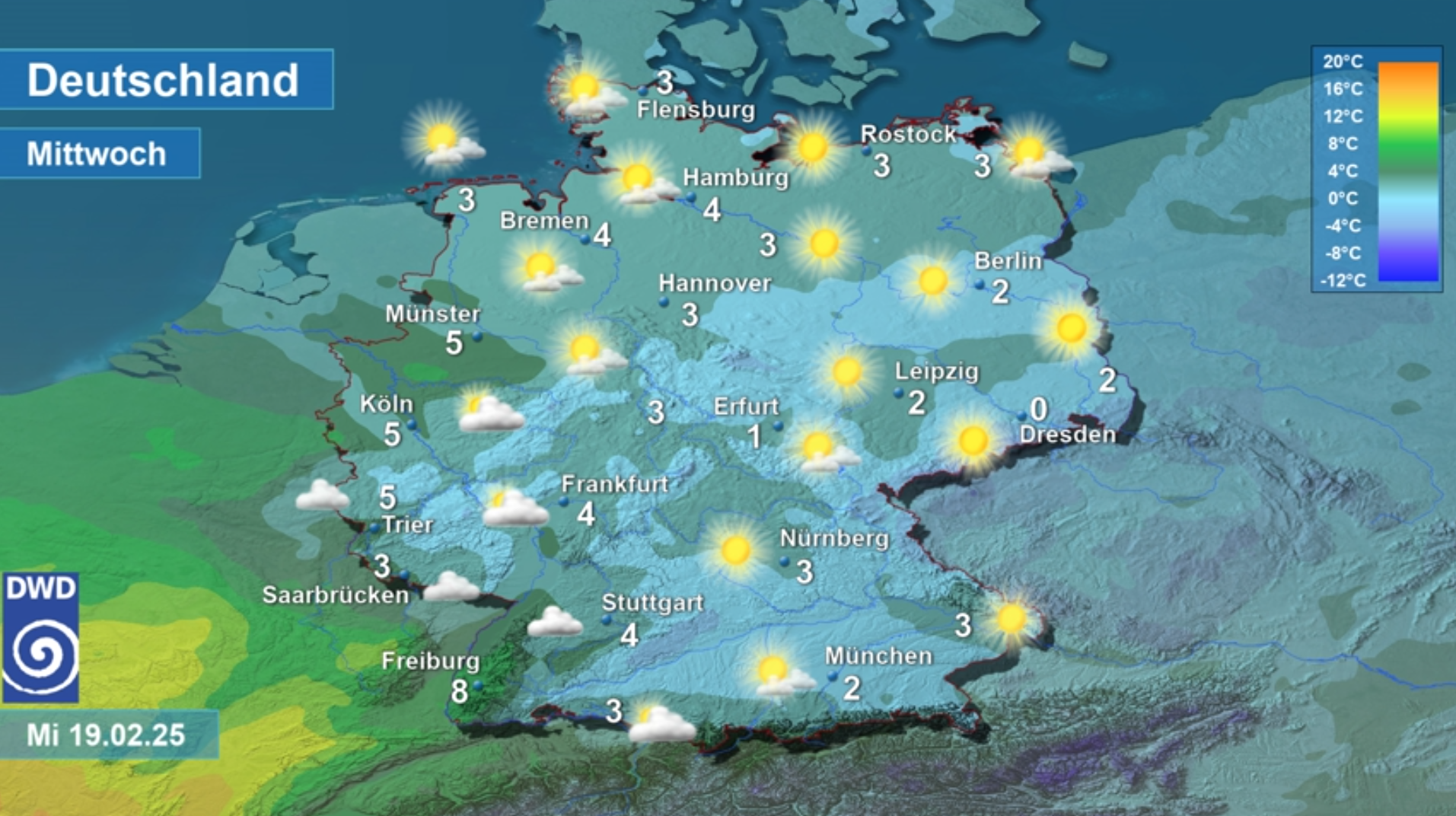

Was war das für ein Auftakt der Karnevalstage bei der gestrigen Weiberfastnacht? Während in den Vormittags- und Mittagsstunden die Umzüge in den Karnevalshochburgen bei strahlendem Sonnenschein stattfanden, zogen im Nachmittagsverlauf teils starke Schauer durch, die von kräftigen Böen, Graupel und zum Abend hin im Bergland sogar von Schnee begleitet wurden. Das wechselhafte Wetter konnte die Jecken jedoch nicht vom Feiern abhalten. Kurzerhand verlagerte man die Partys am Nachmittag in die Kneipen, wo es feucht-fröhlich weiterging.

Nutzerbild aus der DWD-WarnWetter-App vom 27.02.2025.

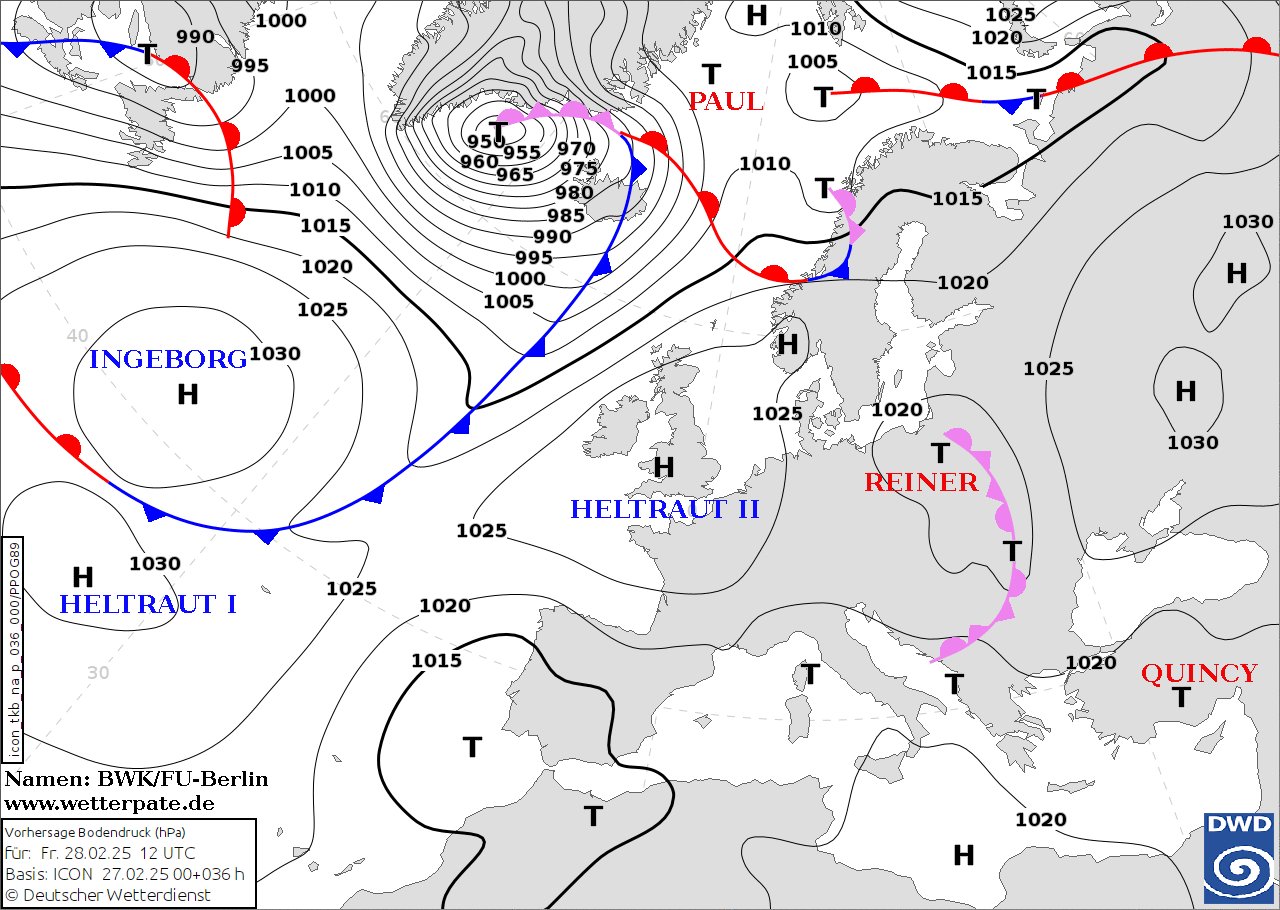

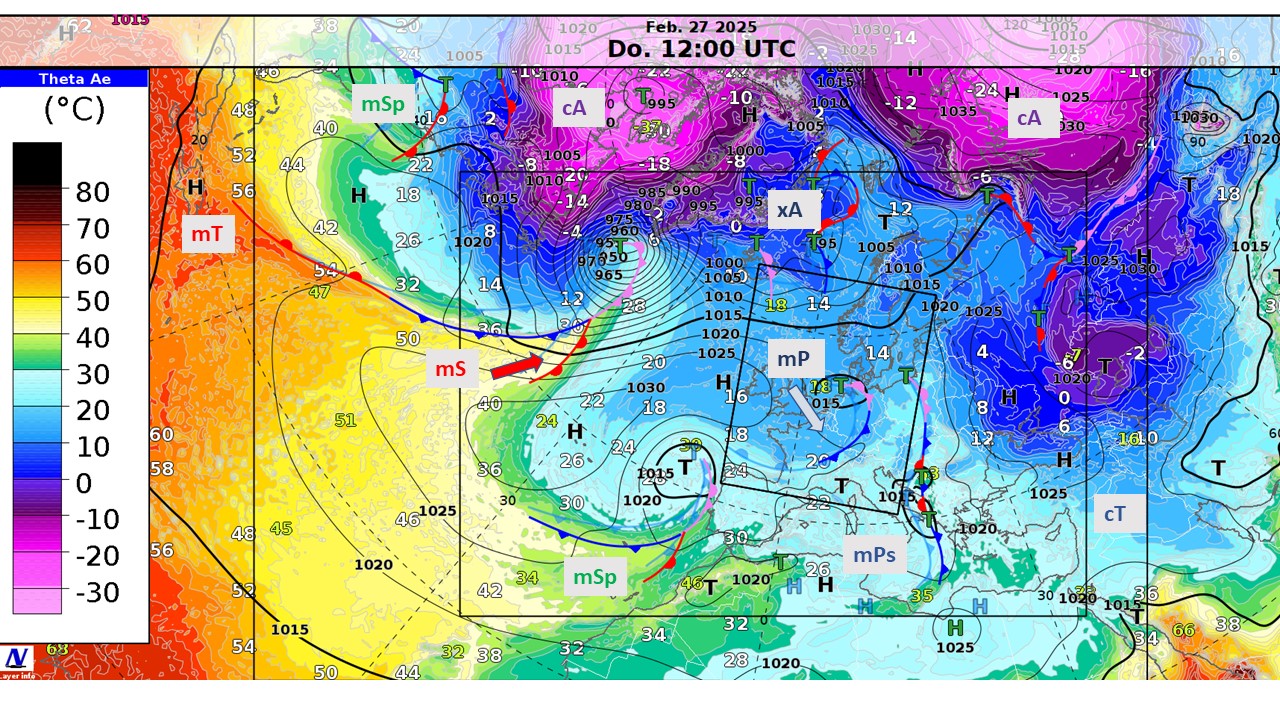

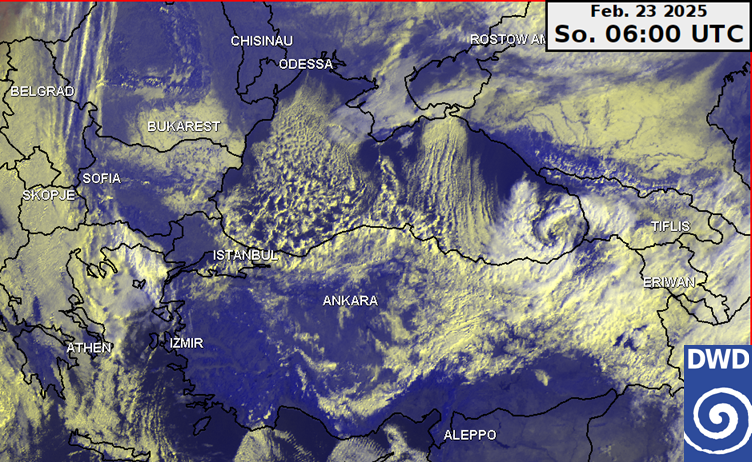

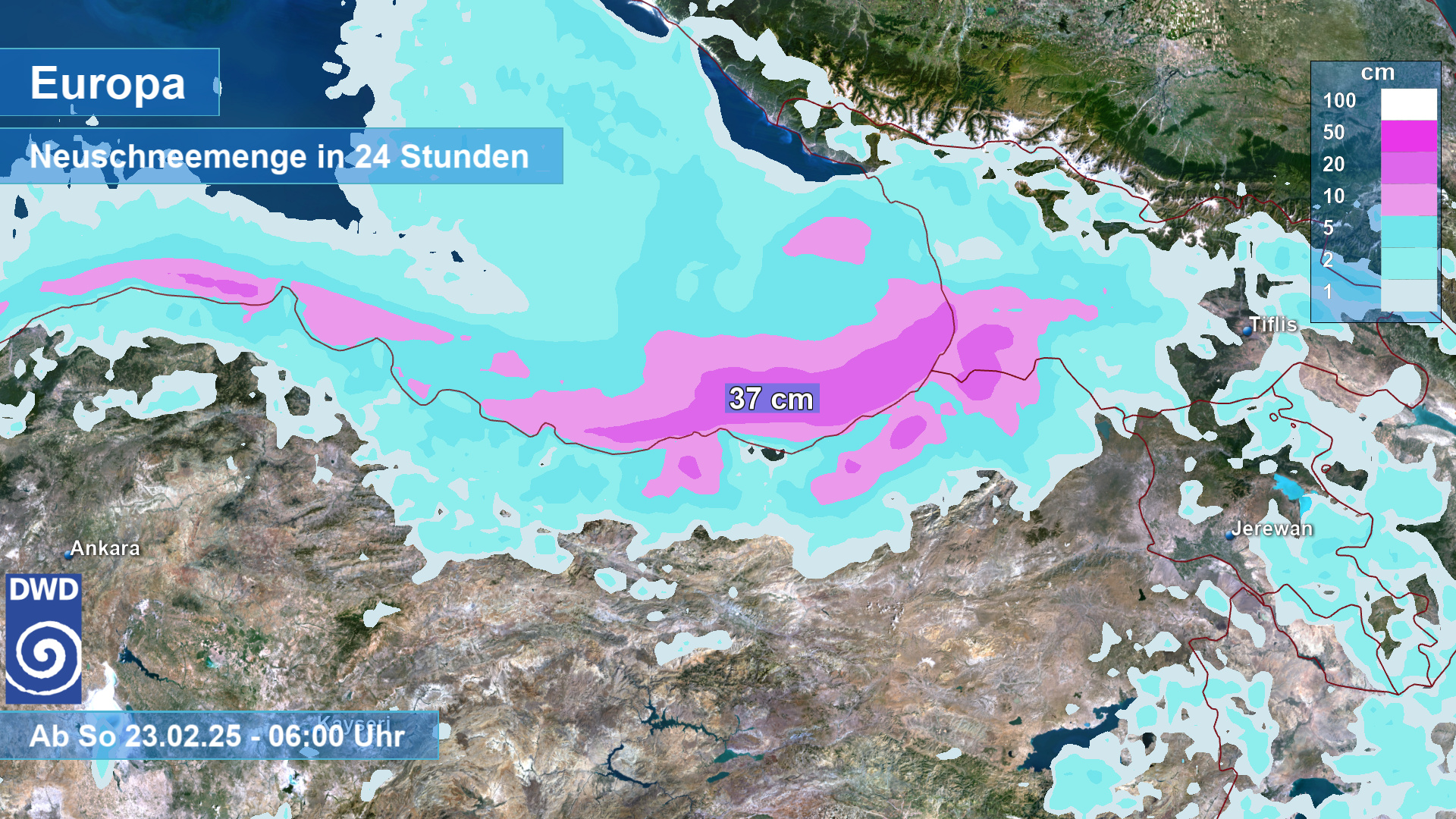

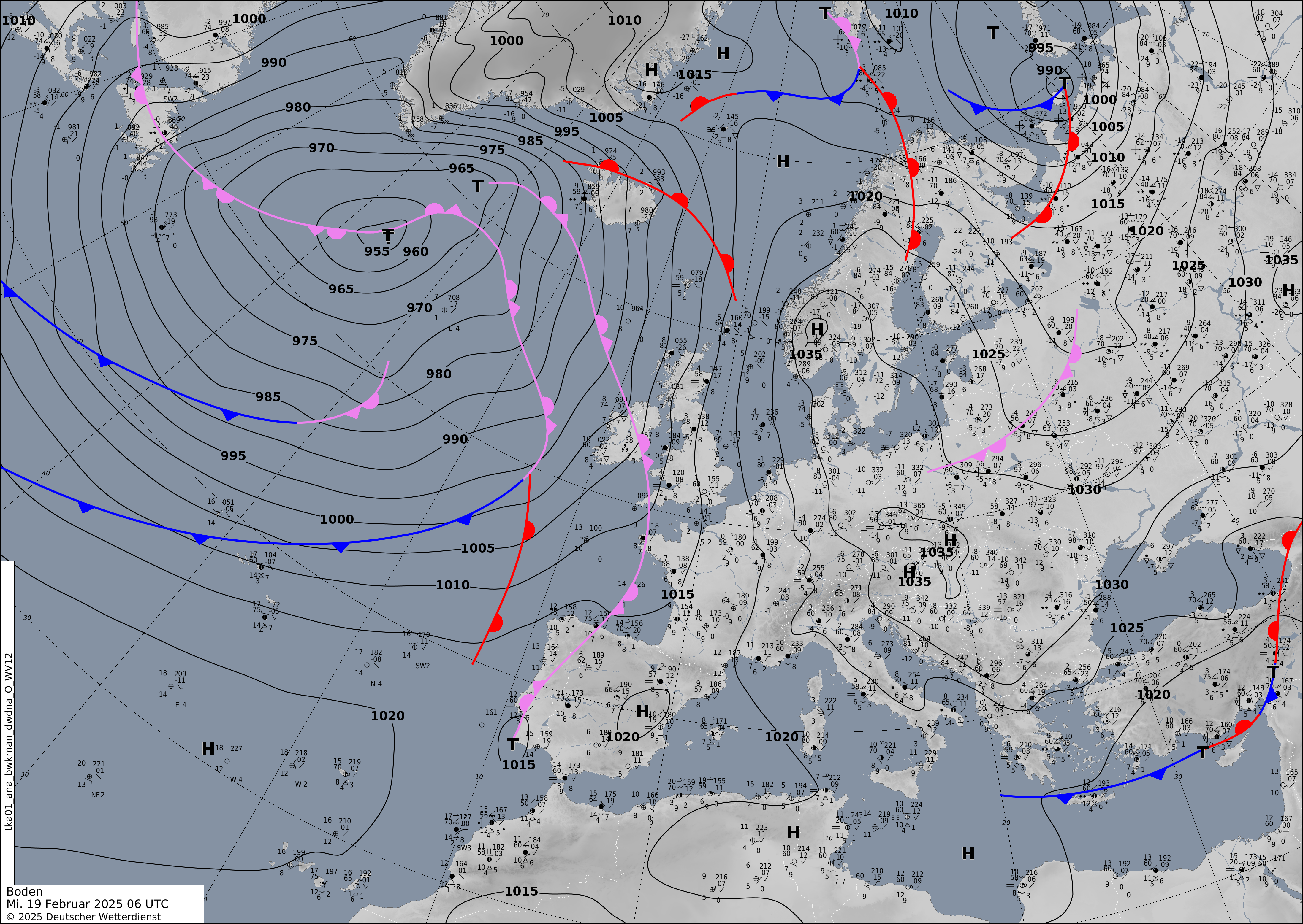

Der Grund für das wechselhafte Wetter findet sich in Form eines hochreichenden Tiefs namens „Rainer“ in den Wetterkarten wieder, das von West nach Ost über Deutschland hinweg zog. Die kalte Luft in höheren Luftschichten, die das Tief begleitete, sorgte dabei für die Bildung zahlreicher Schauer – nicht nur in den Karnevalshochburgen. Auch die Regionen, in denen Karneval weniger vertreten ist, gingen gestern nicht leer aus.

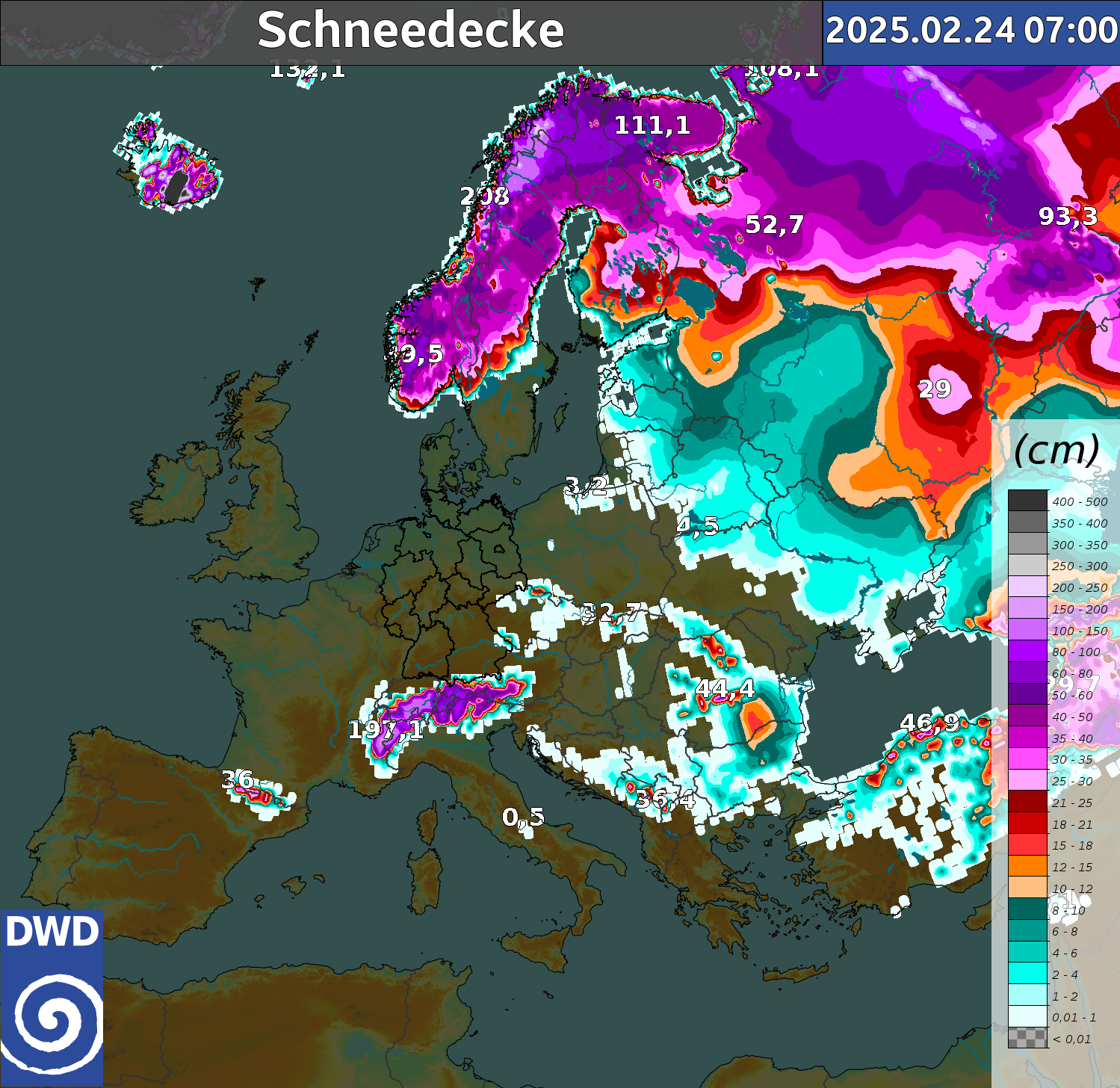

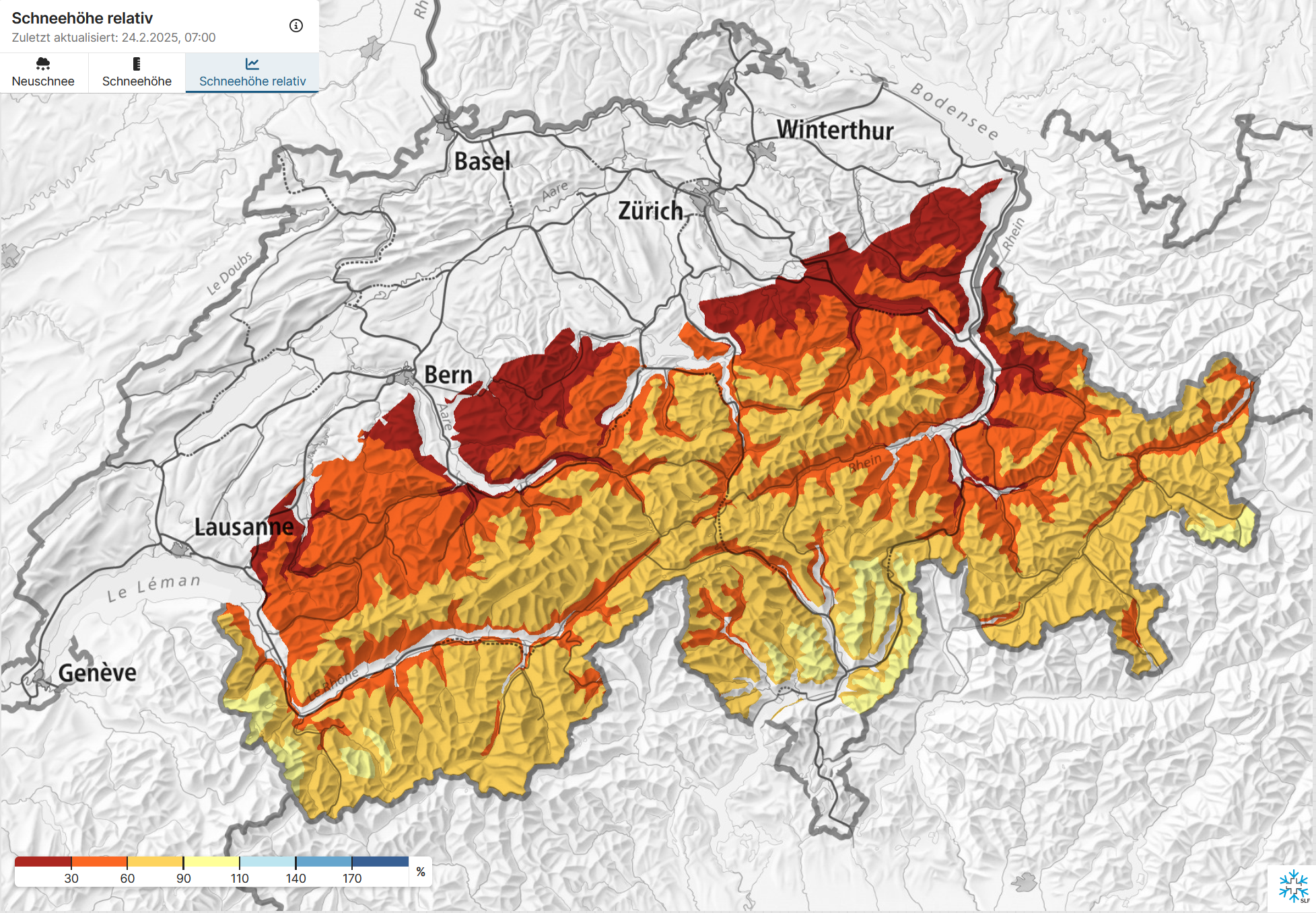

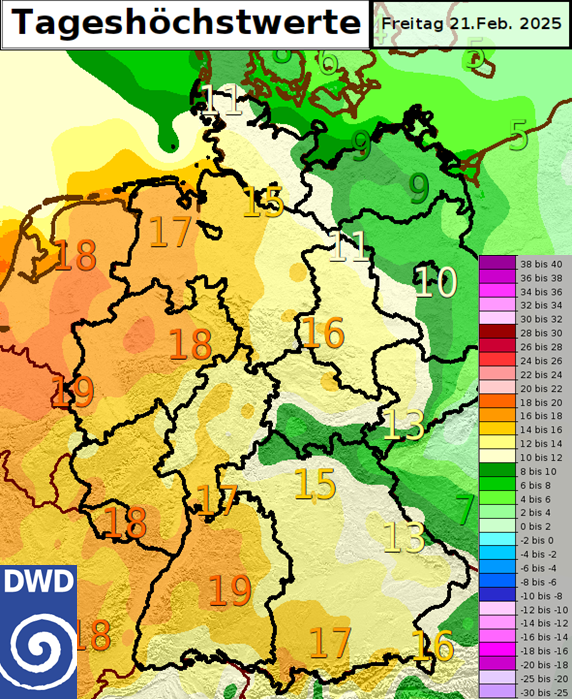

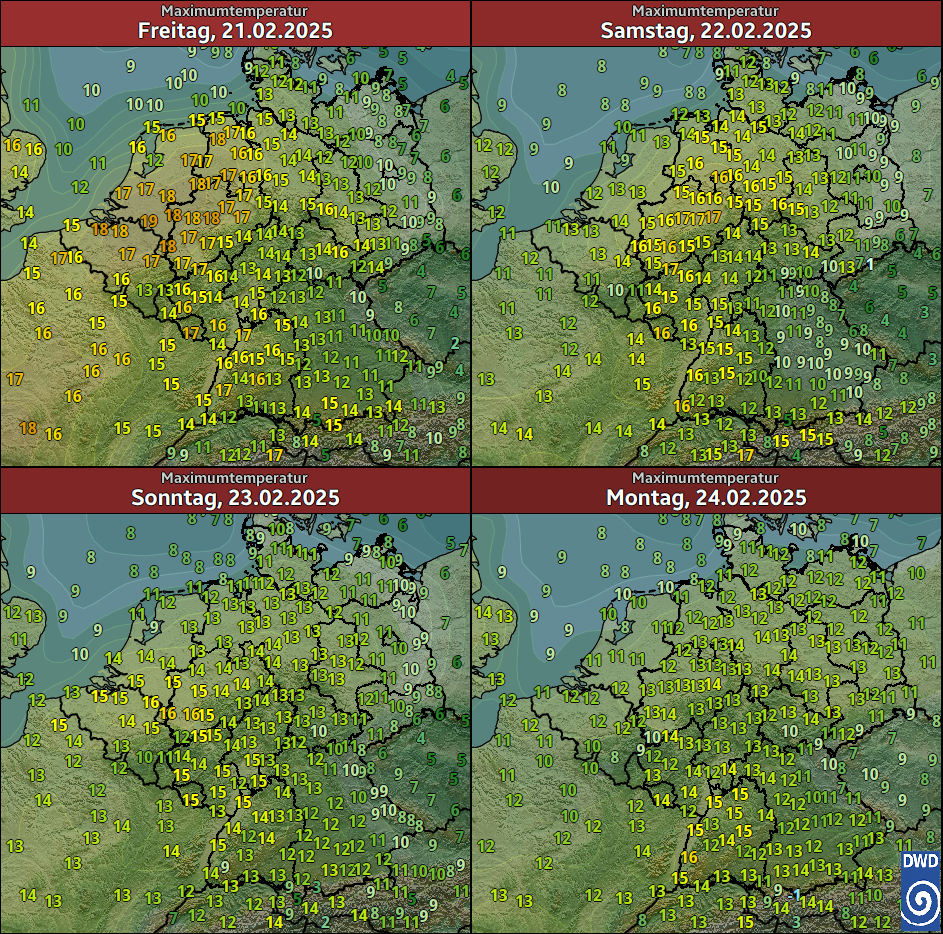

Am heutigen Freitag zieht „Rainer“ nach Osteuropa weiter und verliert allmählich an Einfluss in Deutschland. Dennoch werden gebietsweise weitere Schauer erwartet, die in mittleren und höheren Lagen auch mit Schnee einhergehen können. Zudem sind kurze Graupelgewitter möglich. Einzig im Nordwesten und südlich der Donau ist die Schauerneigung geringer. Dort lockern die Wolken etwas auf. Über die Temperaturen lässt sich nicht sonderlich klagen. Die Höchstwerte von 3 bis 8 Grad entsprechen der Jahreszeit üblichen Temperatur. In der bereits recht kräftigen Sonne lässt es sich derzeit im Freien ganz gut aushalten.

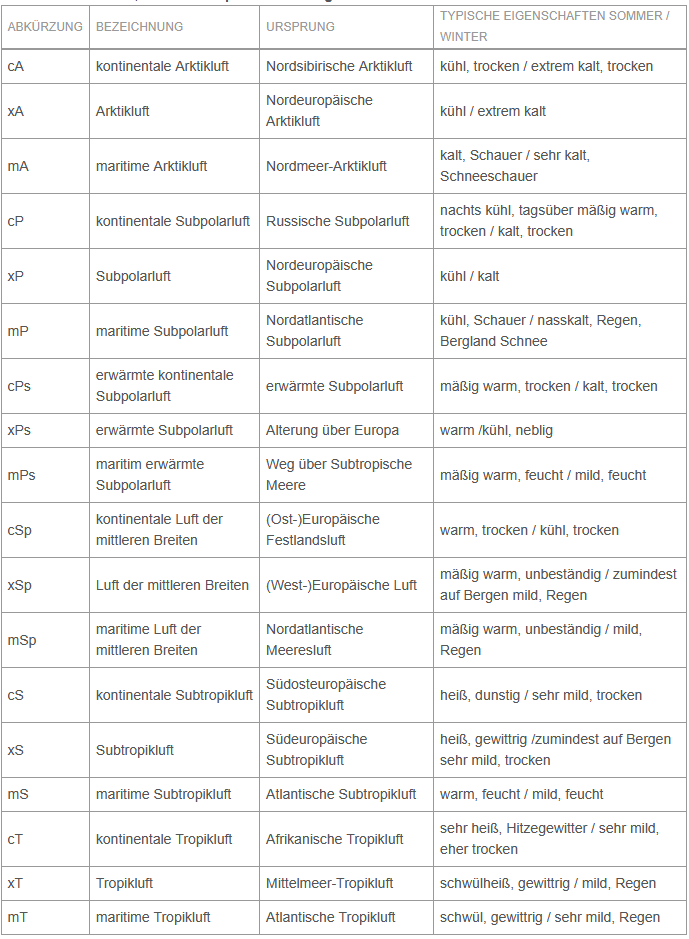

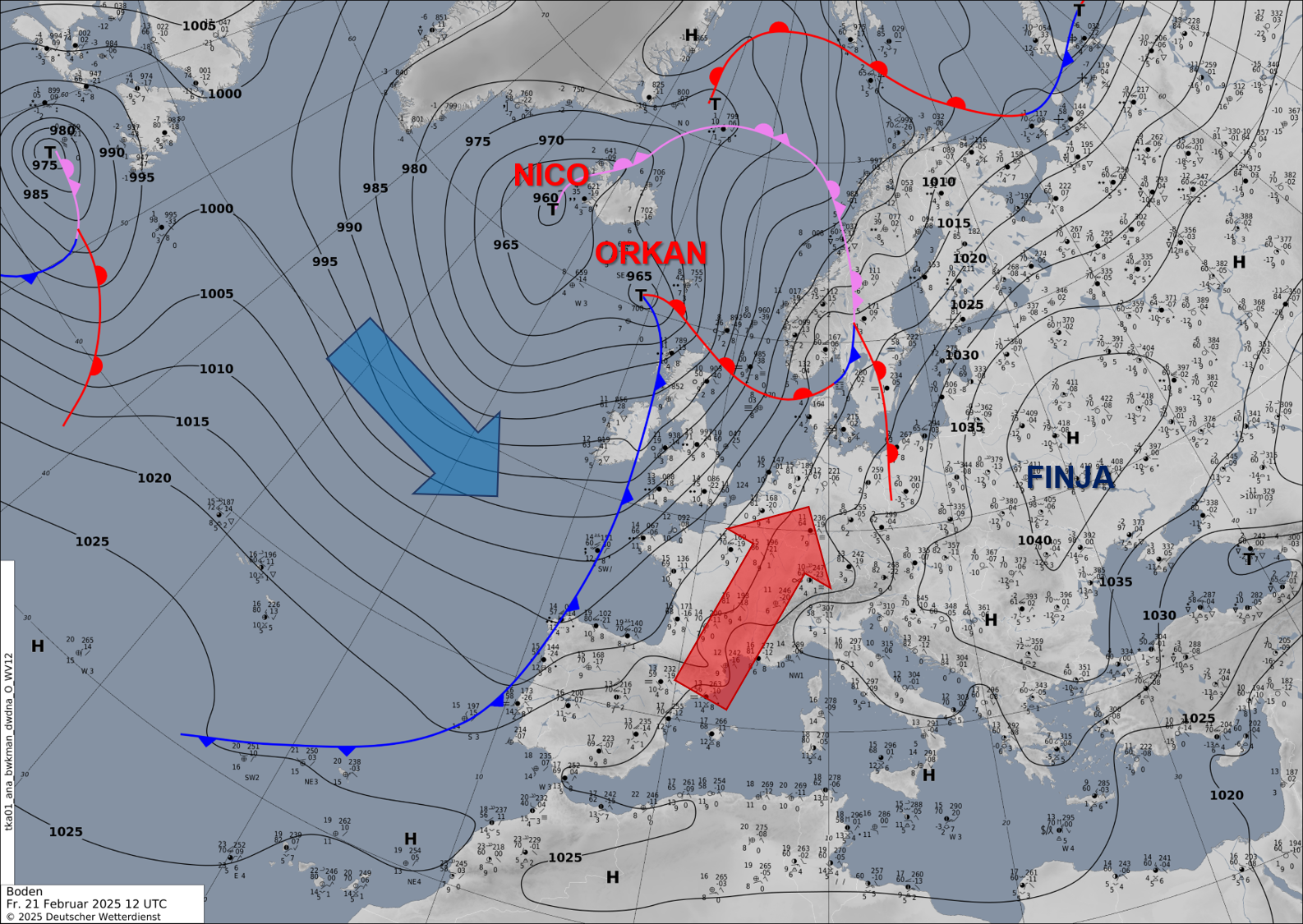

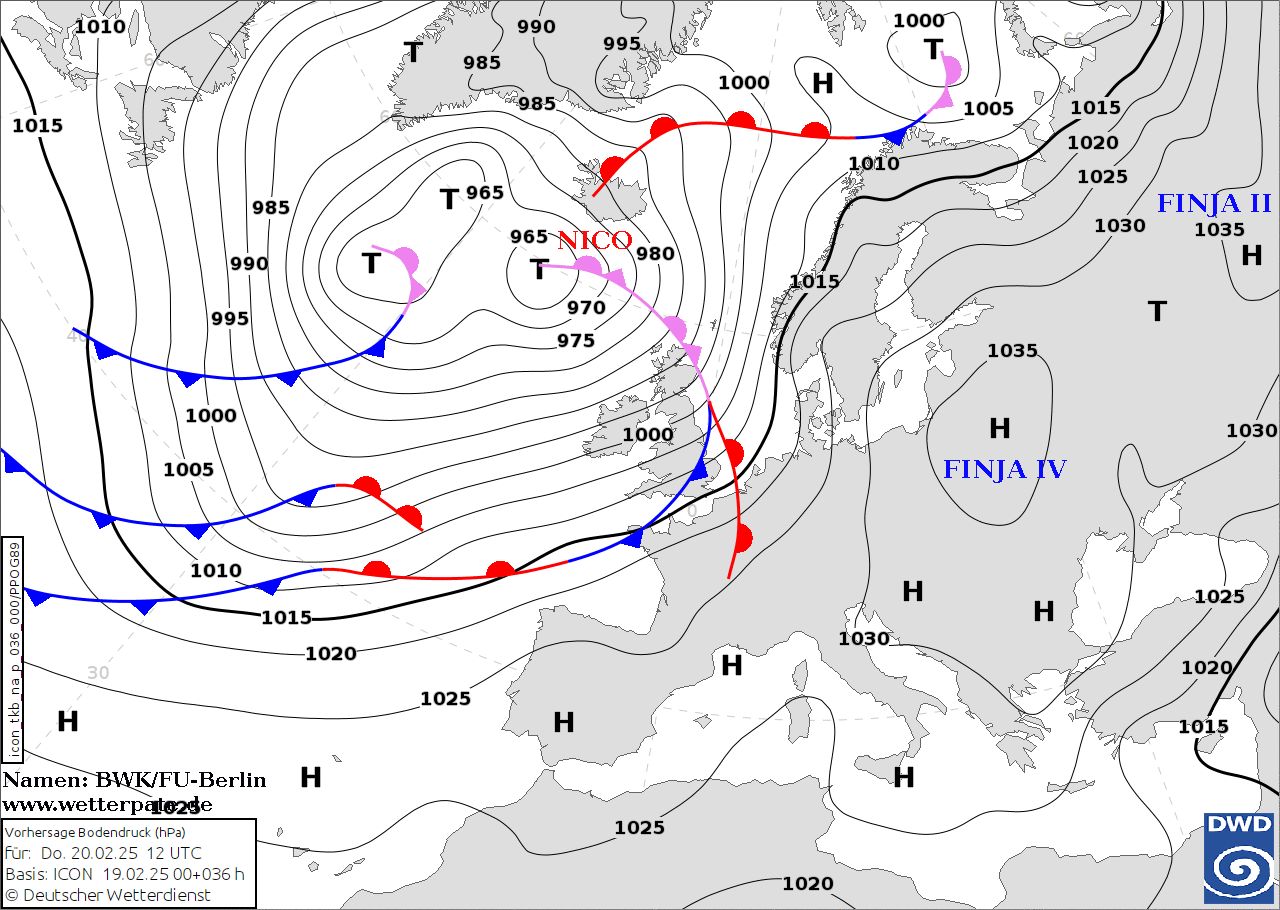

DWD-Vorhersagekarte für den Bodendruck und die Luftmassengrenzen für Freitag, den 28. Februar 2025, 14 Uhr MEZ auf Basis des ICON-Modelllaufs vom 27. Februar 2025, 02 Uhr

Wie geht es aber nun weiter über die Karnevalstage?

Hoch „Heltraut II“ liegt heute über den Britischen Inseln und blockt atlantische Tiefausläufer. Über das närrische Wochenende verlagert es seinen Schwerpunkt allmählich über den Ärmelkanal und sorgt so hierzulande für einen ruhigen „Fastelovend“.

Am Samstag sind im Osten und an den Alpen noch die Reste von Tief „Rainer“ wirksam und gehen in Form von etwas Regen, in mittleren und höheren Lagen der östlichen Mittelgebirge auch in Form von Schnee nieder. Sonst lockern die Wolken zunehmend auf und die Sonne kommt zeitweise zum Vorschein.

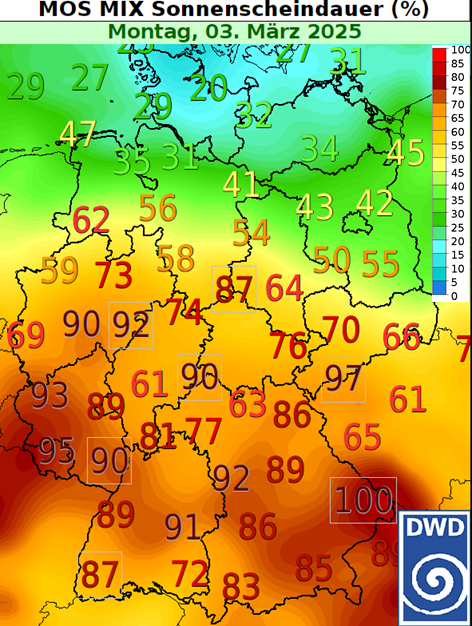

Vorhersage der relativen Sonnenscheindauer in Prozent (%) des vollautomatischen MOSMIX-Verfahren des DWD für Montag, den 03. März 2025.

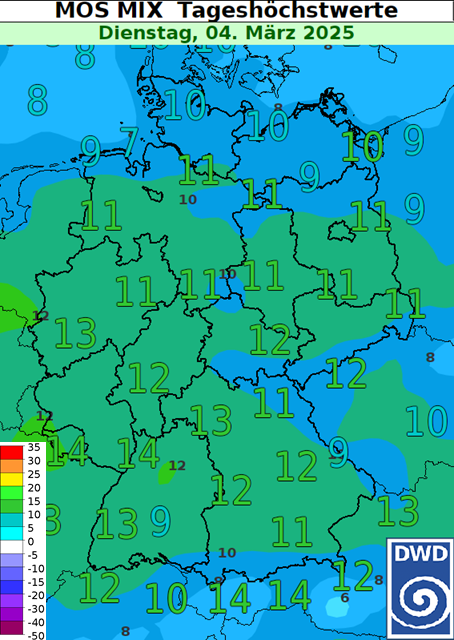

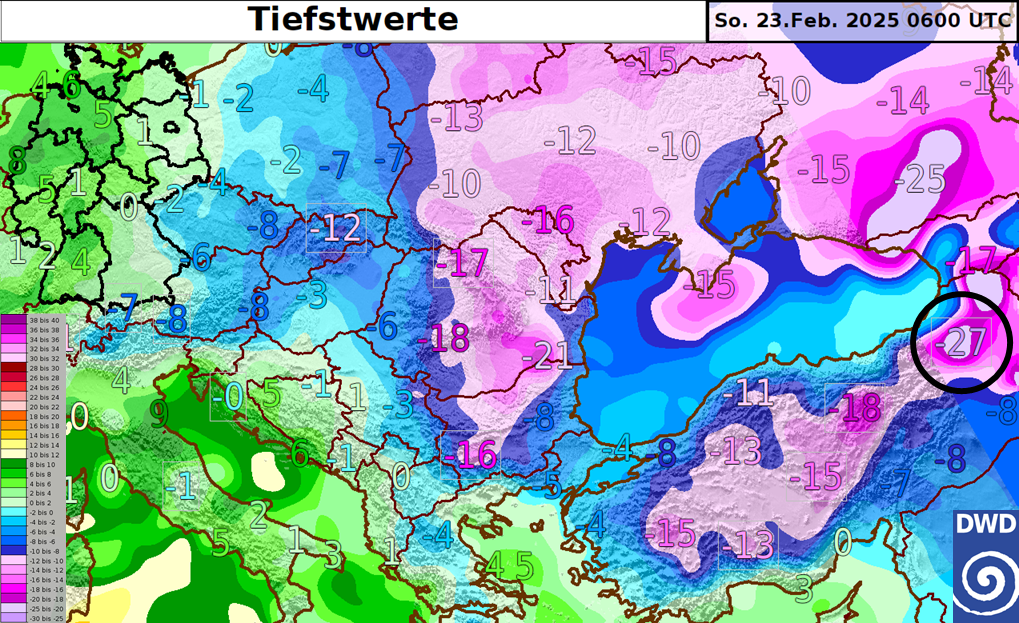

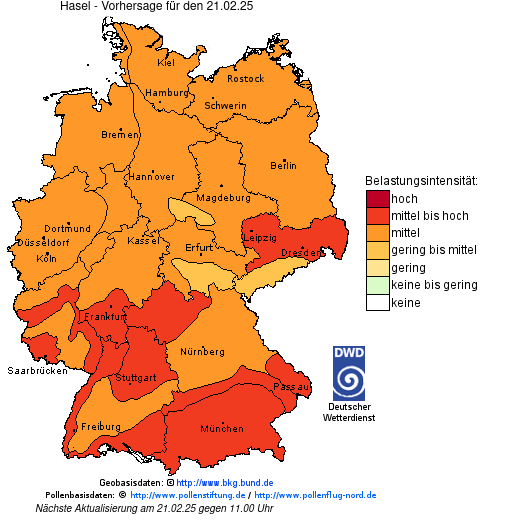

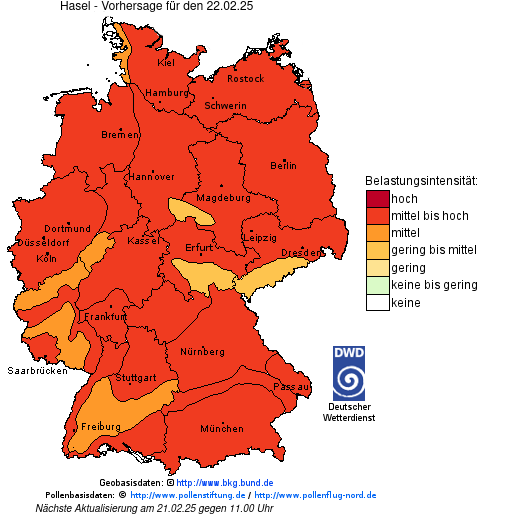

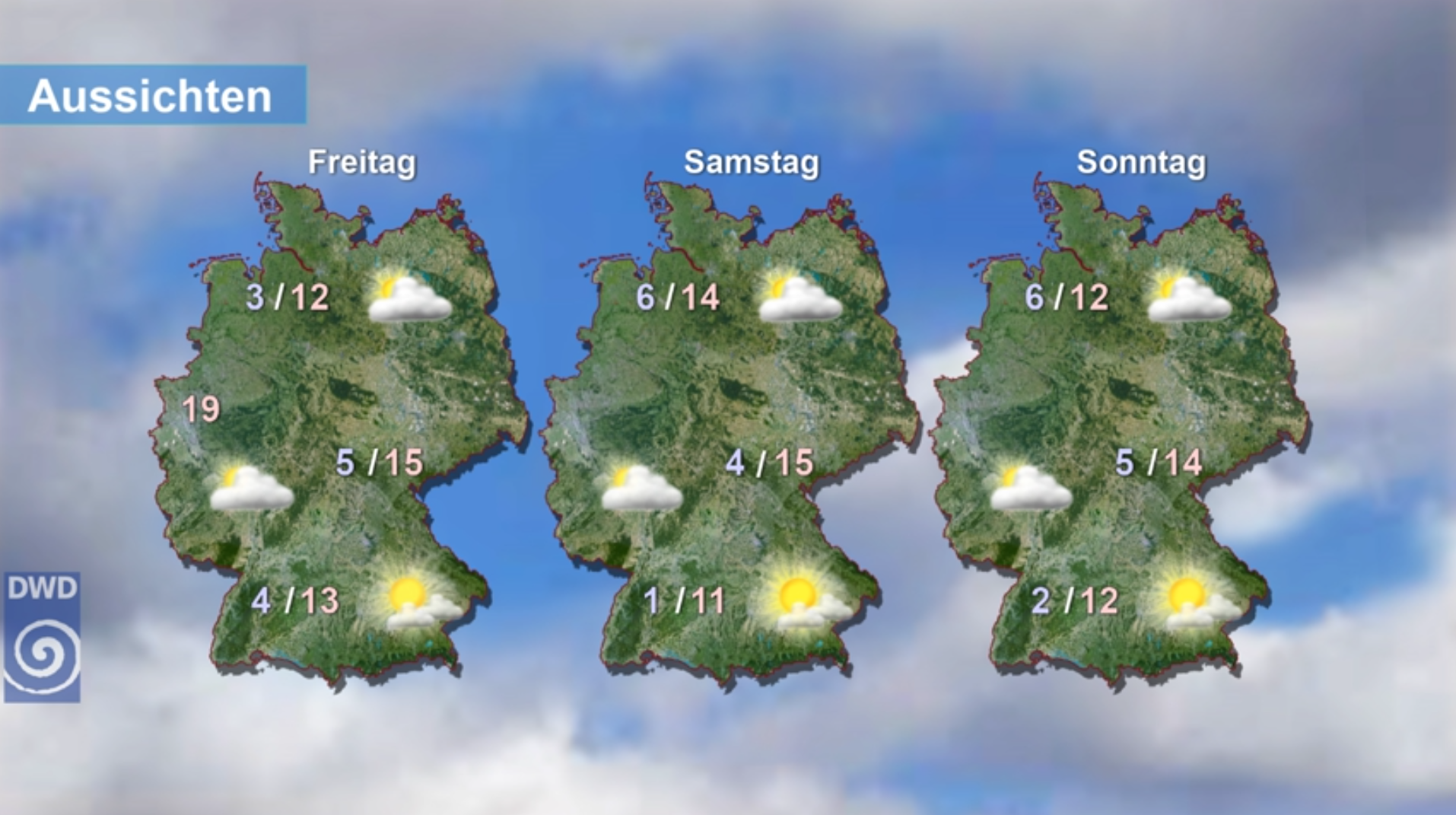

Ab Sonntag zeigt sich die Sonne in der Mitte und im Süden dann häufiger und scheint vielfach an einem strahlend blauen Himmel. Nur in den Nächten bis in den Vormittag hinein besteht gebietsweise eine gewisse Nebelneigung. Der Norden ist vom Sonnenschein jedoch ausgenommen, denn er wird von schwachen Tiefausläufern gestreift. Dort halten sich entsprechend dichtere Wolken, Niederschlag ist aber selten. Zudem frischt der Wind ab Montag in Küstennähe mit starken bis stürmischen Böen auf. Die Temperaturen klettern mit Unterstützung der Sonne bereits am Montag wieder auf 8 bis 12 Grad, am Dienstag werden bis zu 14 Grad erreicht. Das Wetter steht den närrischen Tagen in diesem Jahr also nicht im Weg. Helau und alaaf!

Vorhersage der Tageshöchstwerte des MOSMIX-Verfahrens für Dienstag, den 04. März 2025.

Und auch am Aschermittwoch, dem Endes des Karnevals und dem Beginn der Fastenzeit, hält die Wetterzweiteilung an: Im Norden und Nordosten halten sich dichtere Wolken, zeitweise fällt etwas Regen, dazu ist es windig, an der Ostsee teils stürmisch. In den restlichen Landesteilen zeigt sich häufiger die Sonne und die Temperatur kann in den westlichen Flussniederungen sogar auf bis zu 16 Grad klettern.

M.Sc. (Meteorologe) Sebastian Schappert

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 28.02.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst