Turbulentes Winterwetter über Fasching

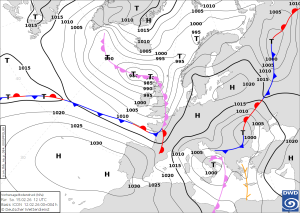

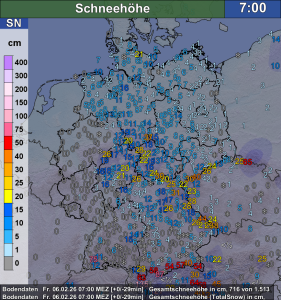

Zwischenhoch FELIX beschert uns am heutigen Faschingssonntag überwiegend ruhiges und trockenes Winterwetter. Letzte Schneefälle an den Alpen klingen ab. Das Frontensystem von Tief WALLY über Nordwesteuropa erreicht erst am späten Abend den Südwesten Deutschlands. Dadurch bleibt es bei den großen Umzügen heute trocken. Von den zentralen Mittelgebirgen bis zur Ostsee gibt es dazu auch längere sonnige Abschnitte. Warme Kleidung ist aber auf jeden Fall empfehlenswert. In der Nordosthälfte bleibt es nämlich größtenteils bei Dauerfrost und auch nach Südwesten hin liegen die Höchstwerte bei maximal 5 Grad. Dazu weht ein lebhafter Südostwind.

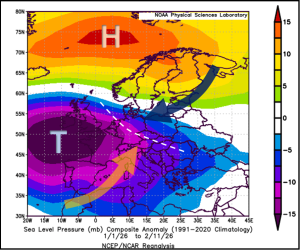

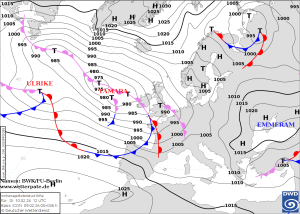

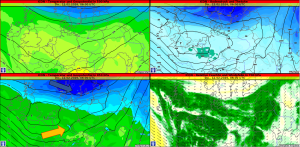

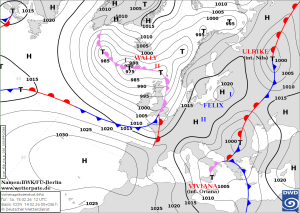

Vorhersagekarte für Sonntag, den 15.02.2026 um 12 UTC. Deutschland liegt unter Zwischenhocheinfluss. Die teilokkludierte Front von TIEF WALLY verlagert sich von Frankreich in den äußersten Südwesten des Landes.

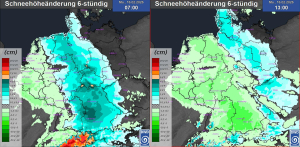

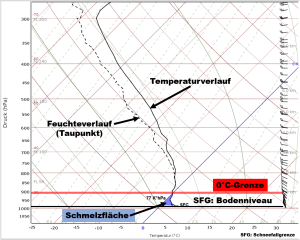

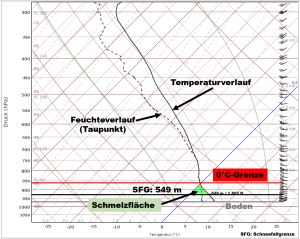

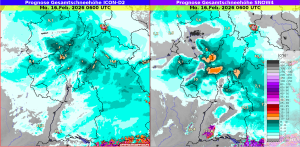

Am Abend erreichen die Niederschläge der Okklusionsfront von Tief WALLY den Südwesten Deutschlands. Dabei fällt bis Mitternacht größtenteils bis in die Niederungen Schnee, lediglich am Oberrhein mischt sich von Beginn an auch Regen unter den Schnee. Im Verlauf der Nacht steigt die Schneefallgrenze im Südwesten vorübergehend deutlich an, sodass dort bis in höhere Lagen vorübergehend Regen fällt. Besonders in den westlichen Mittelgebirgen schneit es dagegen längere Zeit. Dort werden größere Neuschneemengen erwartet. Vom Hunsrück über den Taunus bis zum Rothaargebirge kommen in höheren Lagen bis Montagmorgen durchaus 10 bis 15 Zentimeter zusammen, in Staulagen örtlich bis 20 cm. Aber auch sonst ist im Südwesten bis in die Niederungen etwas Neuschnee zu erwarten, der zum Berufsverkehr am Montagmorgen teils zu erheblichen Behinderungen führen kann.

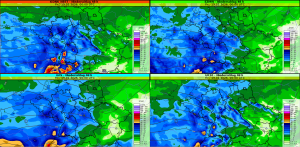

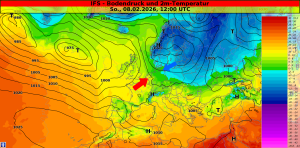

Prognostizierte Schneehöhen bis Montagfrüh um 06 UTC. Vor allem im Bereich der zentral-westlichen Mittelgebirge werden hohe Neuschneesummen berechnet. Teils sind um 15 cm möglich.

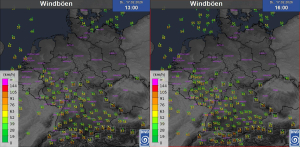

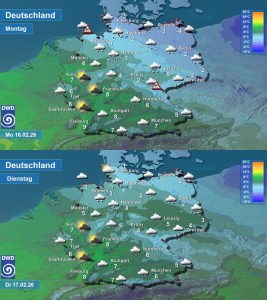

Tagsüber setzt sich in den Niederungen der Südwesthälfte Tauwetter durch. Dabei treten weitere, teils kräftige Schauer auf. Im Südwesten und Westen sind zu den großen Karnevalsumzügen auch einzelne Graupelgewitter möglich. Dazu weht ein lebhafter Südwestwind. Im Süden gibt es bis in die Niederungen, besonders in Schauernähe, starke Böen, im höheren Bergland auch Sturmböen. Nach Nordosten hin bleibt es dagegen ruhiger und insgesamt häufig beim Dauerfrost. Die Niederschläge schwächen sich auf dem Weg dorthin deutlich ab. Für wenige Zentimeter Neuschnee reicht es bis zum Abend aber von Brandenburg bis nach Mecklenburg trotzdem noch. Lediglich ganz im Osten kommt kaum etwas an.

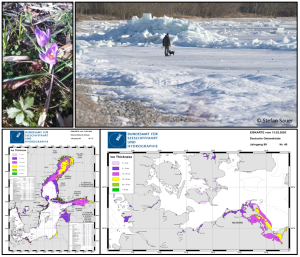

Auch am Faschingsdienstag bleibt uns das turbulente Schauerwetter erhalten. Lediglich im Nordosten fällt kaum Niederschlag. Dort bleibt es gebietsweise weiterhin beim Dauerfrost. Nach Südwesten und Süden hin fällt vor allem am Morgen und Vormittag in Verbindung mit einem kleinen, aber markanten Randtrog gebietsweise kräftiger Schnee. In den Niederungen bleibt es dagegen beim Regen. Im höheren Bergland stellen sich tiefwinterliche Bedingungen ein, denn im Tagesverlauf kommen weitere Schauer auf, die dort als Schnee fallen. Alle Wintersportfreunde werden sich freuen. In den höheren Lagen der Mittelgebirge und in den Alpen gibt es nämlich dadurch eine satte Neuschneeauflage. Häufig werden dort bis Mittwoch 15 bis 35 Zentimeter Neuschnee erwartet. In den Alpen auch teils noch deutlich mehr.

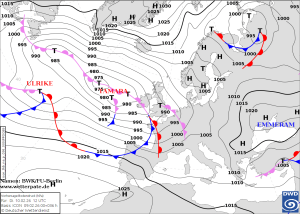

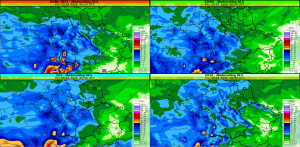

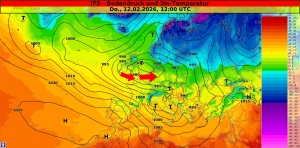

Wettervorhersage für Rosenmontag und Faschingsdienstag. Wechselhaftes Wetter steht uns bevor. Dabei treten immer wieder kräftige Schauer auf. Die im Südwesten in den Niederungen meist als Regen, im Nordosten und im höheren Bergland als Schnee fallen.

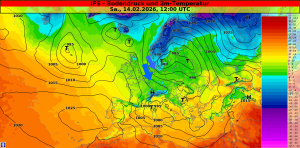

Am Aschermittwoch ist bekanntlich alles vorbei – auch das Wetter beruhigt sich in weiten Landesteilen wieder. Lediglich im Nordosten und an den Alpen gibt es noch einzelne Schneeschauer. Sonst setzt sich zunehmender Hochdruckeinfluss durch. Erst in der Nacht auf Donnerstag könnten im Süden in Verbindung mit einem Tiefdruckgebiet über Norditalien neue kräftige Schneefälle auftreten. Diesbezüglich bestehen aber noch größere Unsicherheiten.

Insgesamt bleibt uns also eine närrische Zeit mit allem, was der Winter zu bieten hat – von Dauerfrost über nasskaltes Schmuddelwetter bis hin zu kräftigen Schneefällen.

M.Sc. Meteorologe Nico Bauer

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 15.02.2026

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst