Brauchen wir in den kommenden Tagen wieder mal den Regenschirm?

Die Ursprünge des heutigen „Tags des Regenschirms“, also seit wann es diesen gibt und wer diesen ursprünglich ins Leben rief, ist leider unbekannt. Was hingegen bekannt ist, ist der Grund, weshalb dieser Aktionstag auf den 10. Februar fällt. Wie des Öfteren wird man bei der Suche nach einem passenden Datum für solche Aktionstage durch einen Blick in den Heiligenkalender fündig. So auch beim „Tag des Regenschirms“, der auf den Gedenktag der heiligen Scholastika von Nursia fällt. Sie gilt als Patronin des Regens gegen Trockenheit und als Schutzheilige gegen Blitzschlag und Sturm. Damit ist der Zusammenhang zum Regenschirm als Wetterschutz schnell gefunden.

Rund ein Drittel des Februars ist bereits wieder Vergangenheit und viele fragen sich sicherlich, wann sie zuletzt einen Regenschirm gebraucht haben. Wie sah es also bislang mit den Niederschlagsmengen in diesem Monat aus?

Wetterstationen können hierbei Aufschluss geben, wie viel Niederschlag an einem bestimmten Ort in einer gewissen Zeit gefallen ist. Allerdings kann man durch Wetterstationen nur ein unzureichendes Bild davon bekommen, wie viel Niederschlag in der Fläche gefallen ist. Auch können teilweise kräftige Niederschläge nicht erfasst werden, wenn sie nicht gerade über eine Wetterstation hinwegziehen. Die Lösung für dieses Problem sind die aus Radardaten abgeleiteten Niederschlagsmengen.

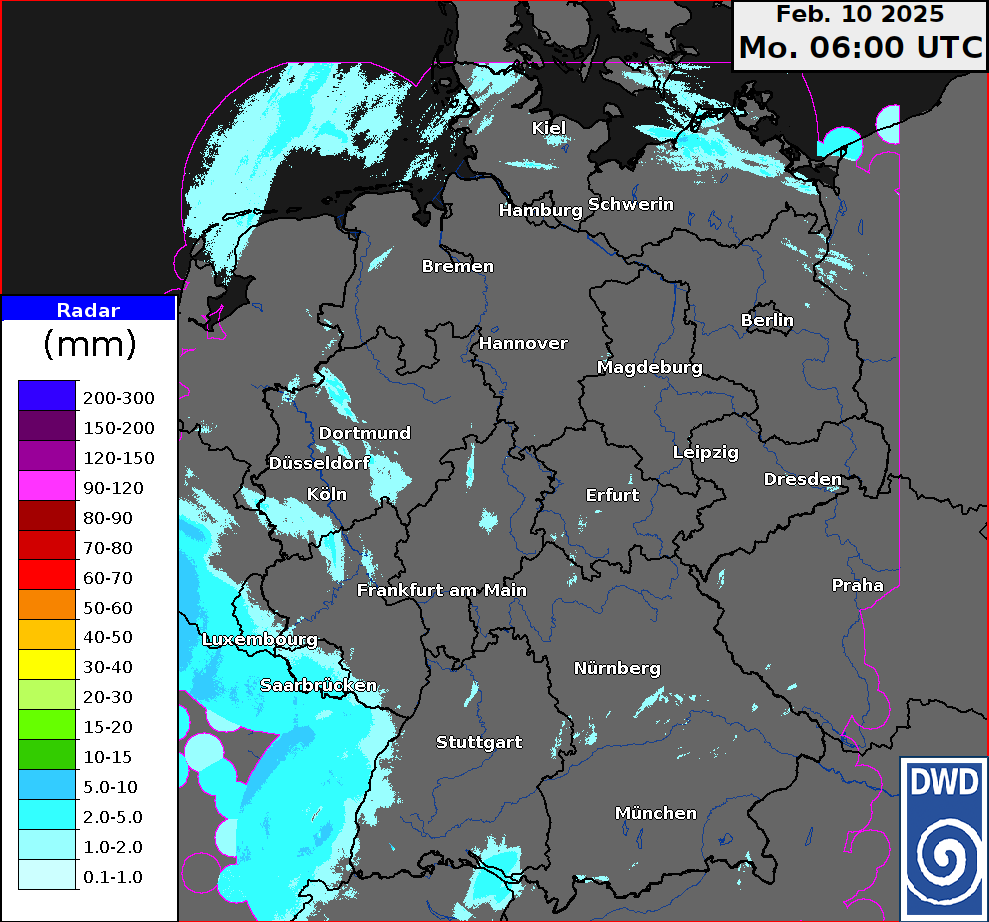

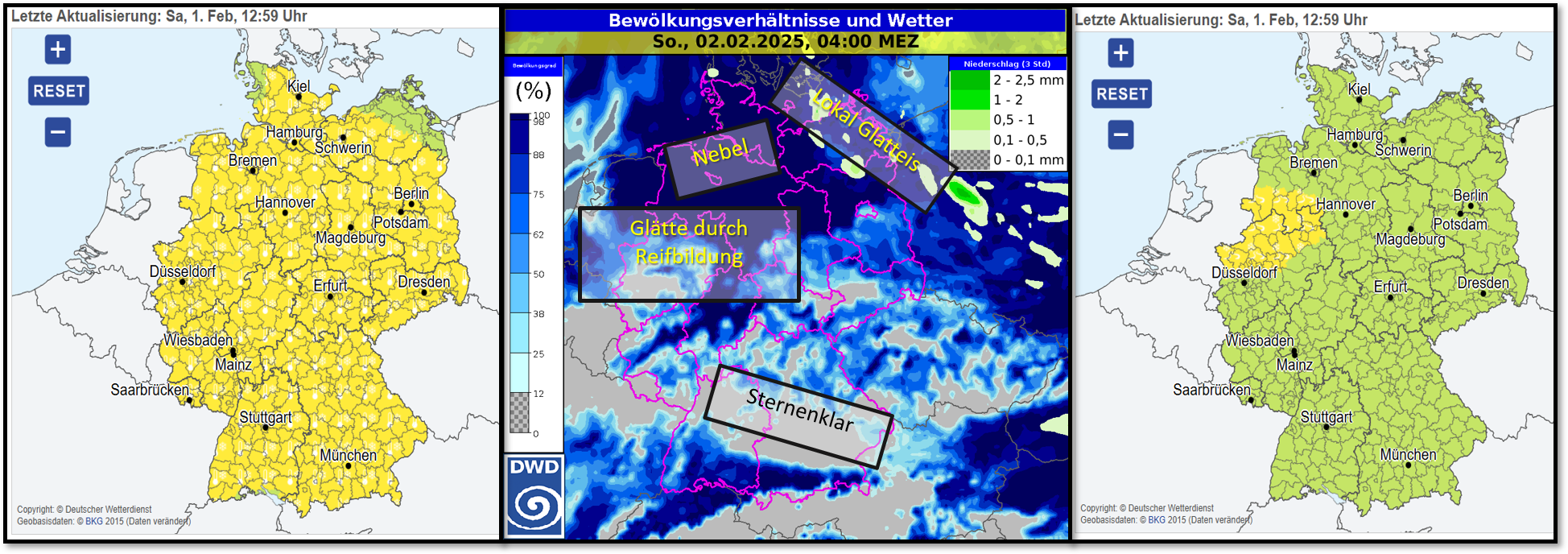

Die nachfolgende Abbildung zeigt die aus Radardaten abgeleiteten Niederschlagsmengen seit dem 01. Februar.

Aus Radardaten abgeleitete Niederschlagsmengen in Liter pro Quadratmeter seit dem 01. Februar

Anhand der Abbildung ist unschwer erkennbar, dass bislang kaum nennenswerte Niederschlagsmengen zusammenkamen. Die Niederschläge Richtung Südwesten und Westen wurden zudem erst in den Frühstunden des heutigen Montags registriert. Anders ausgedrückt: Bis auf wenige Regionen blieb es bislang gänzlich niederschlagsfrei. So ganz stimmt dies allerdings aber auch nicht. Bei der Betrachtung der täglich durch Wetterstationen gemessenen Niederschlagsmengen finden sich nämlich tatsächlich an manchen Tagen teils vielerorts mehr oder weniger geringfügige Werte.

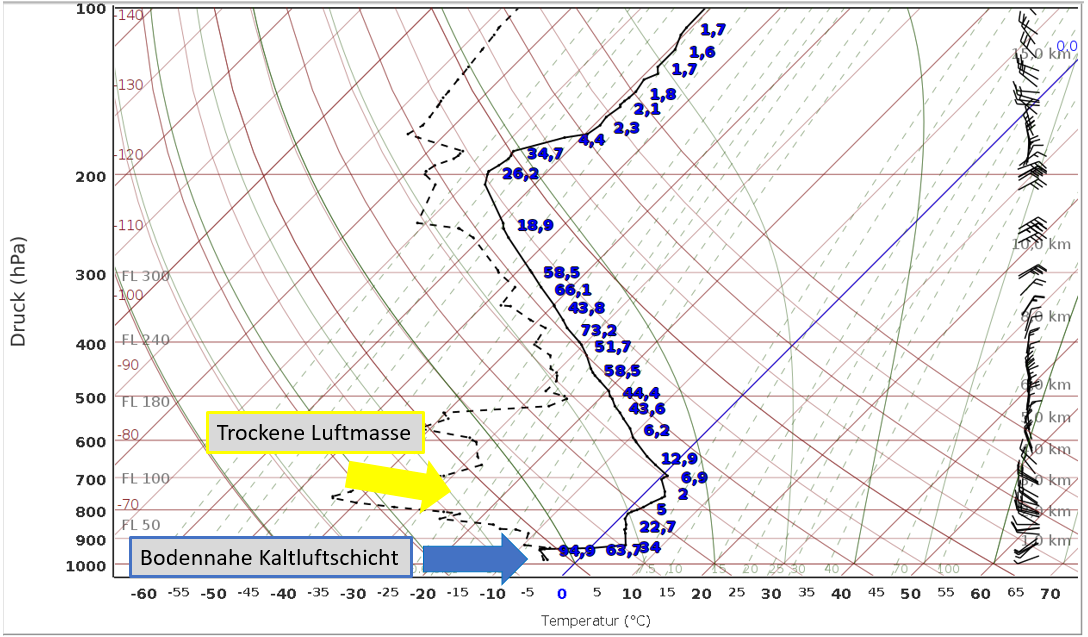

Doch warum findet sich nichts Entsprechendes in obiger Abbildung? In den letzten Tagen war meist beständiger Hochdruckeinfluss vorherrschend, wie sich auch aus den letzten Themen des Tages herauslesen lässt. Mancherorts war der Blick aus dem Fenster von Nebel und Hochnebel geprägt, so wie es im Winter typisch für Hochdruckwetter ist. Aus den Nebel- und Hochnebelfeldern nieselte es zeitweise. Die feuchte Grundschicht ist dabei naturgemäß nicht hochreichend. Radarstrahlen „schauen“ somit umso eher über diese Schicht hinweg, je weiter entfernt sich diese vom Radarstandort befindet. Dadurch können durch das Radar keine Niederschläge registriert werden, die aber am Boden sehr wohl ankommen.

Im Durchschnitt fallen im Monat Februar 30 bis 70 Liter pro Quadratmeter. Da die bisherigen Niederschlagsmengen nur geringfügig waren, lohnt ein Vergleich relativ zum vieljährigen Mittel somit nicht wirklich.

Und wie sieht es in den kommenden Tagen hinsichtlich Niederschlag aus?

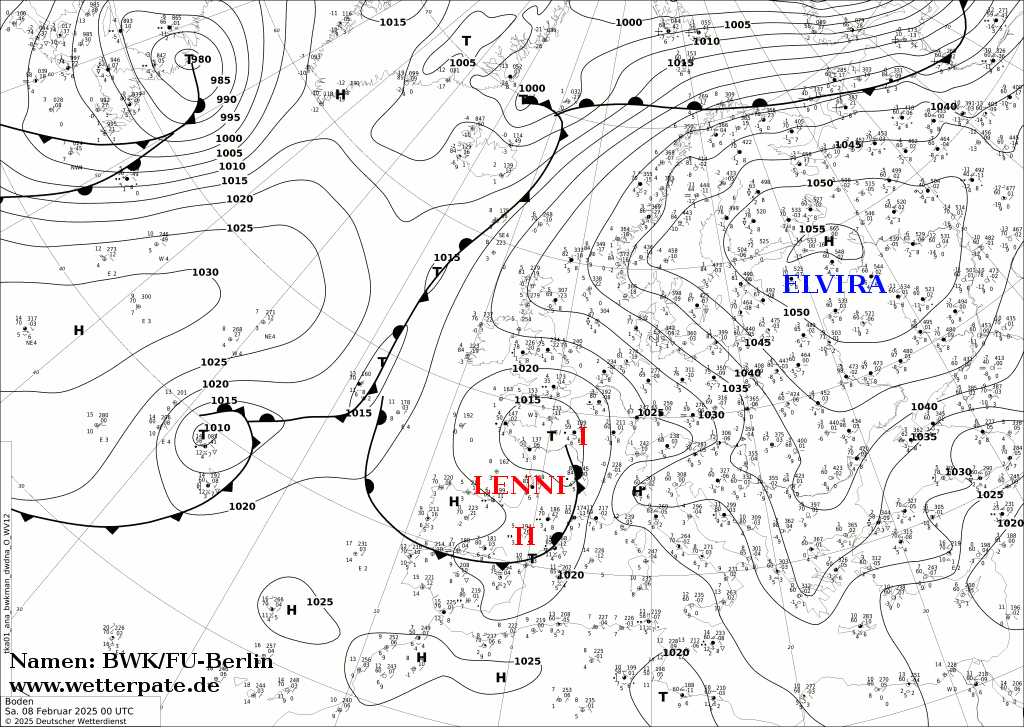

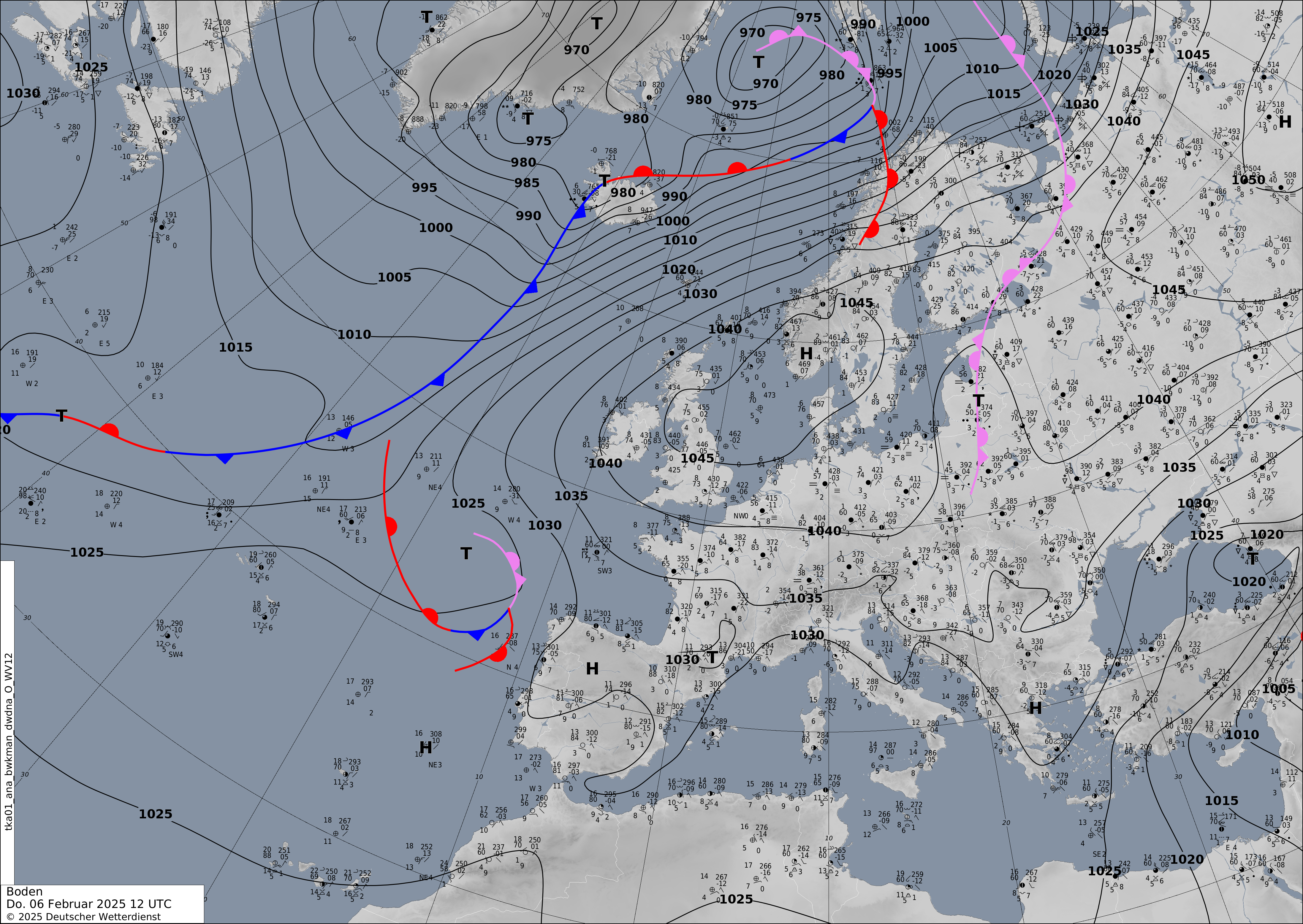

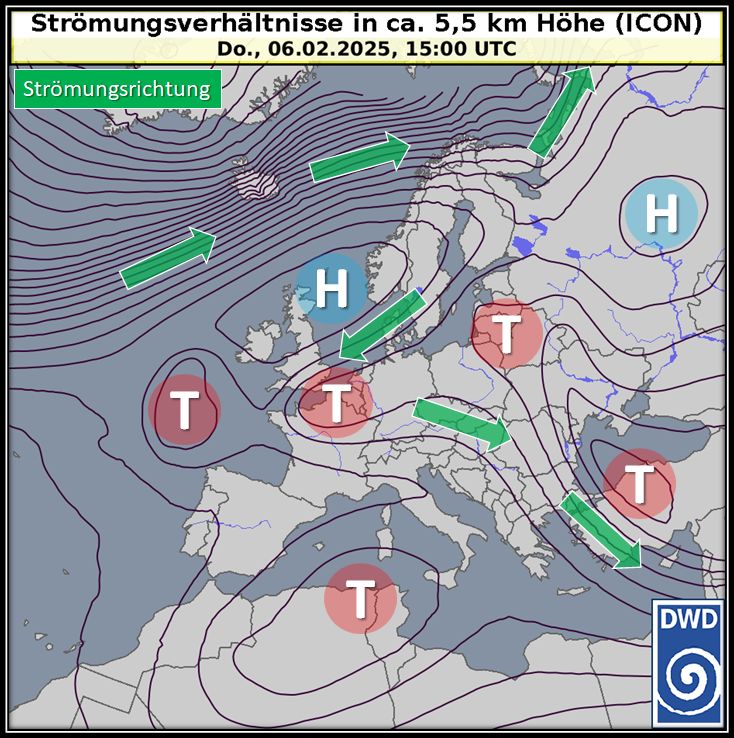

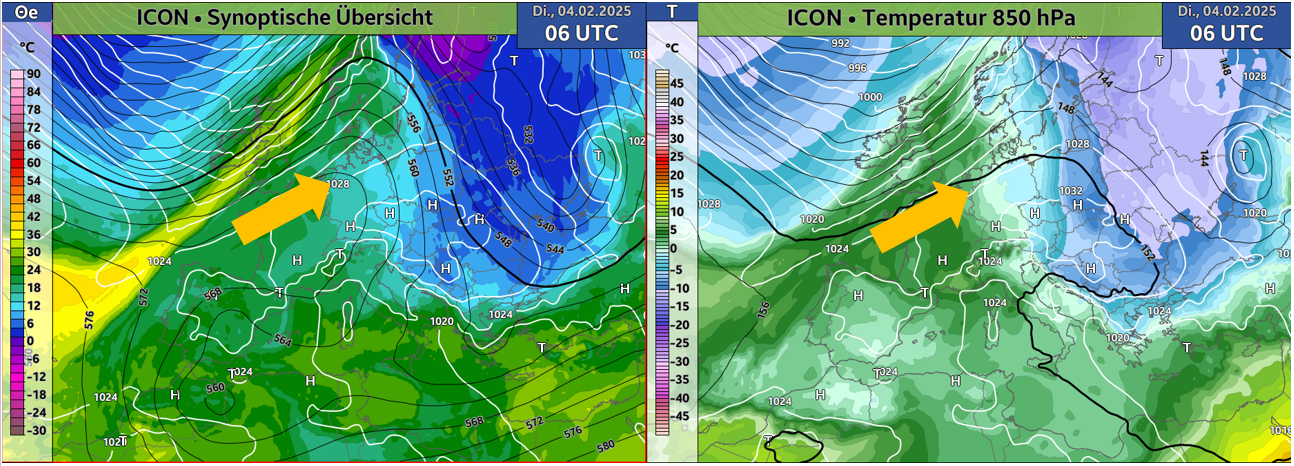

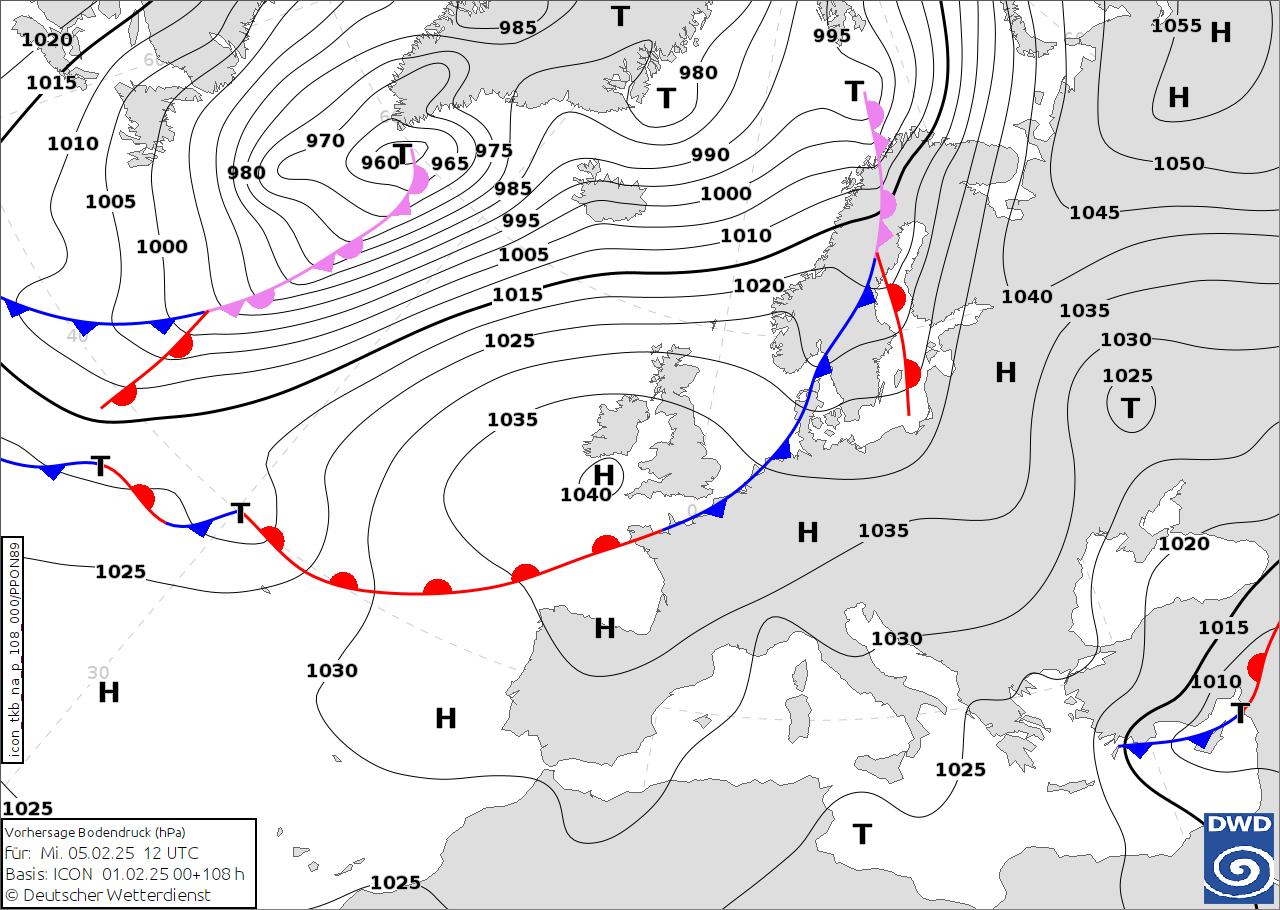

Zum heutigen Start in die neue Woche ist es weiterhin das beständige Hoch ELVIRA, welches das Wettergeschehen zumindest noch im Nordosten beeinflusst. Inzwischen ist allerdings mit Tief MAX über dem Westen Frankreichs ein Gegenspieler auf der Bodenwetterkarte aufgetaucht. Dieses lenkt nicht nur dichte Wolkenfelder, sondern auch gebietsweise Niederschläge in den Westen und Südwesten Deutschlands.

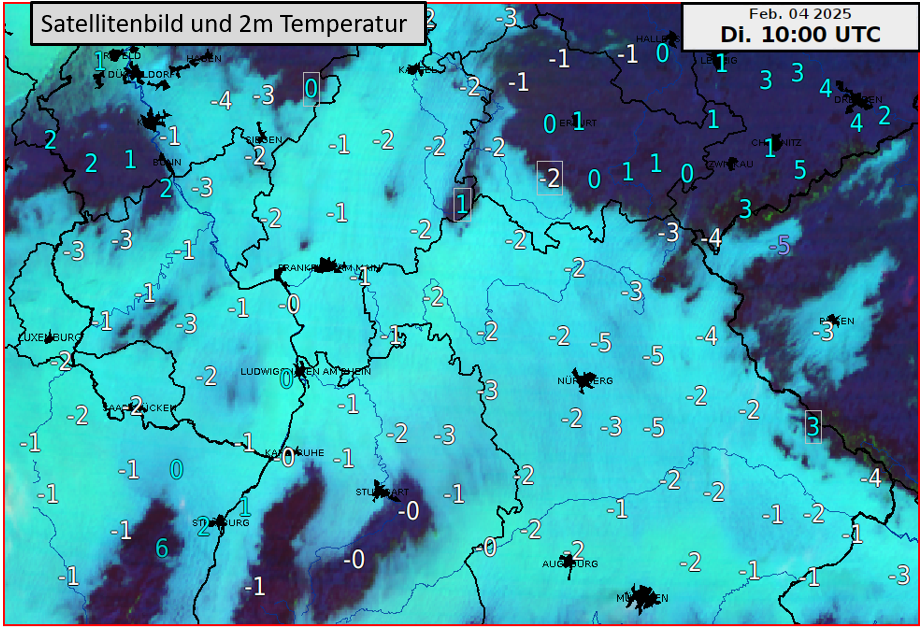

In der Nacht zum Dienstag kommen die Niederschläge dann weiter ost- und nordostwärts bis in den Westen Bayerns, nach Thüringen und bis zum Emsland voran. Nach Süden hin muss dann teils mit gefrierendem Regen und entsprechender Glättegefahr auch im morgendlichen Berufsverkehr gerechnet werden. Von der Rhön über Nordhessen und Südniedersachsen bis zum Münster- und Emsland fallen die Niederschläge hingegen meist als Schnee. Im Westen lassen die Niederschläge im Laufe der Nacht allmählich nach, später kann sich Nebel bilden. In Ostbayern sowie im Osten und Nordosten ist es hingegen teils wolkig, teils gering bewölkt oder klar und meist niederschlagsfrei.

Am morgigen Dienstag setzt sich abgesehen vom Nordosten nasskaltes Wetter durch. Östlich der Elbe ist es dann heiter bis wolkig und trocken. In den übrigen Regionen sieht man von der Sonne hingegen nicht allzu viel. Vor allem im Nordwesten und Süden gibt es auch Niederschläge. Im Nordwesten, zeitweise auch in den zentralen Mittelgebirgen, fallen diese Niederschläge meist als Schnee. Im Süden ist es hingegen Regen, der vor allem in Ostbayern anfangs teils auch noch gefrierend sein kann.

Nachfolgend ändert sich am nasskalten Wetter, welches sich auch bis in den Nordosten durchsetzt, erstmal wenig.

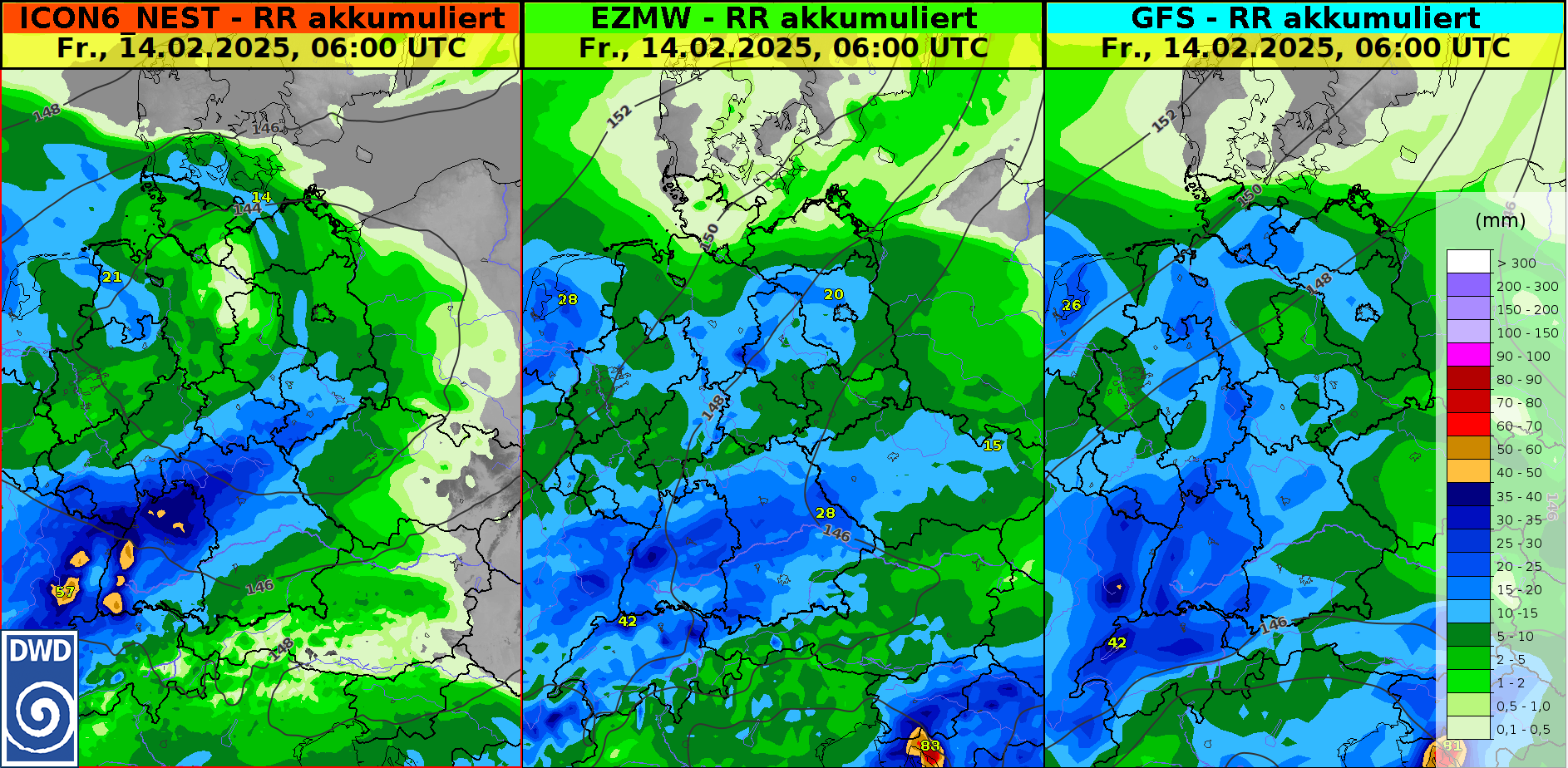

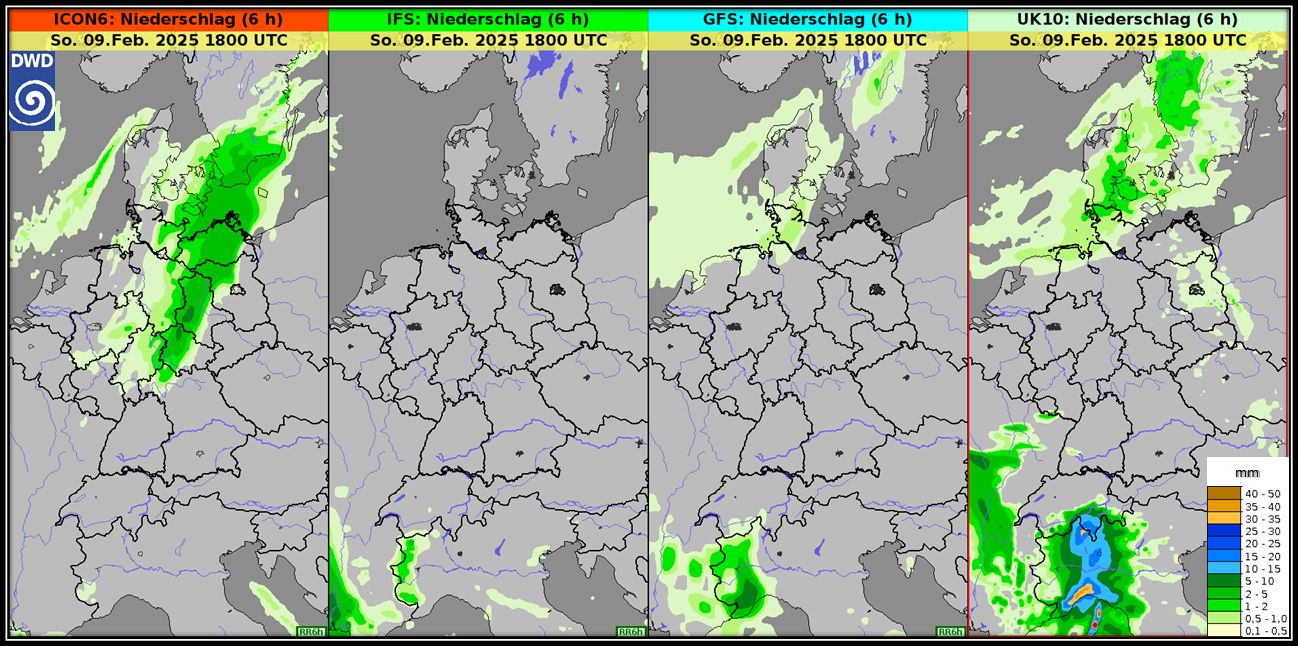

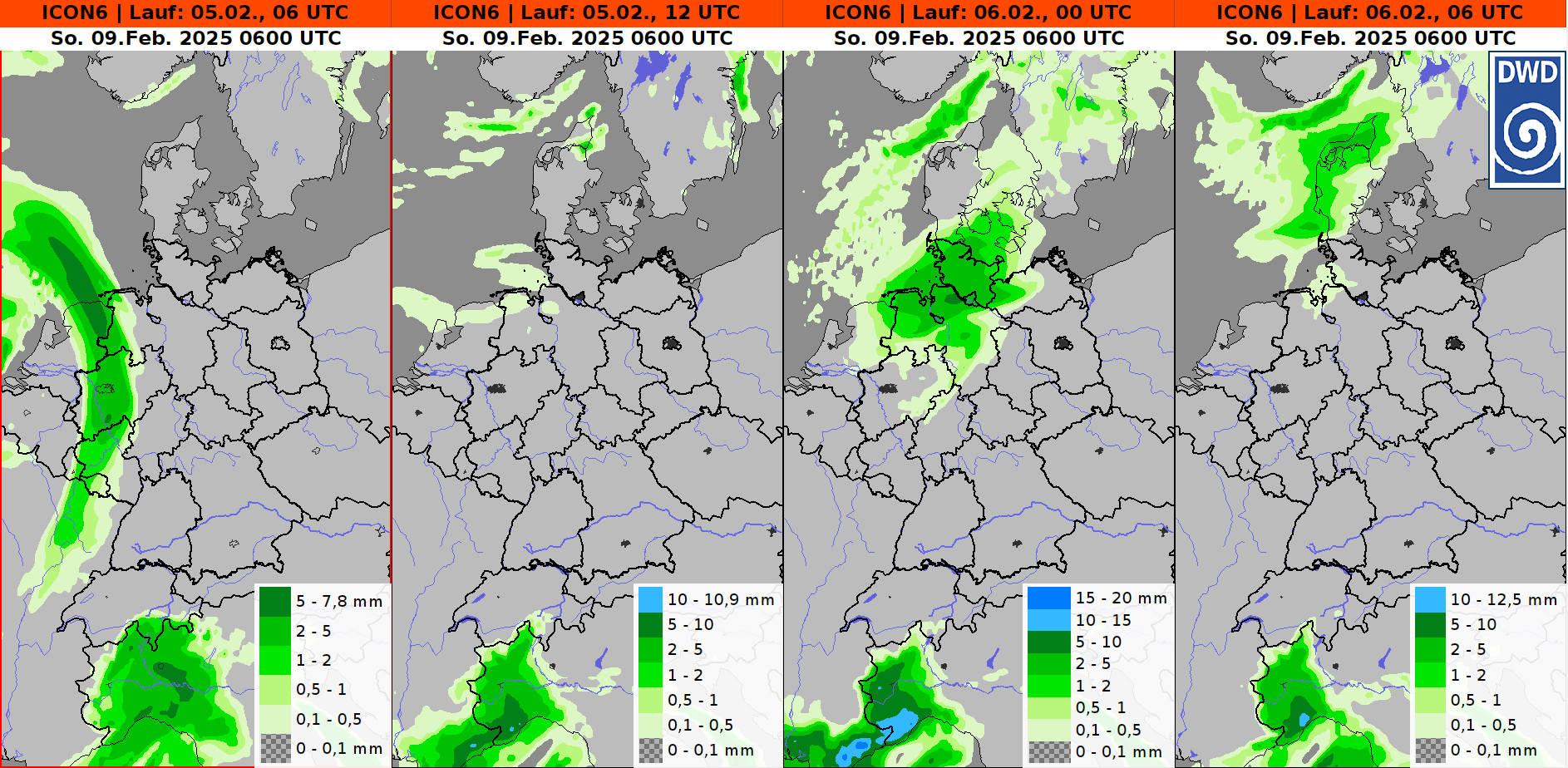

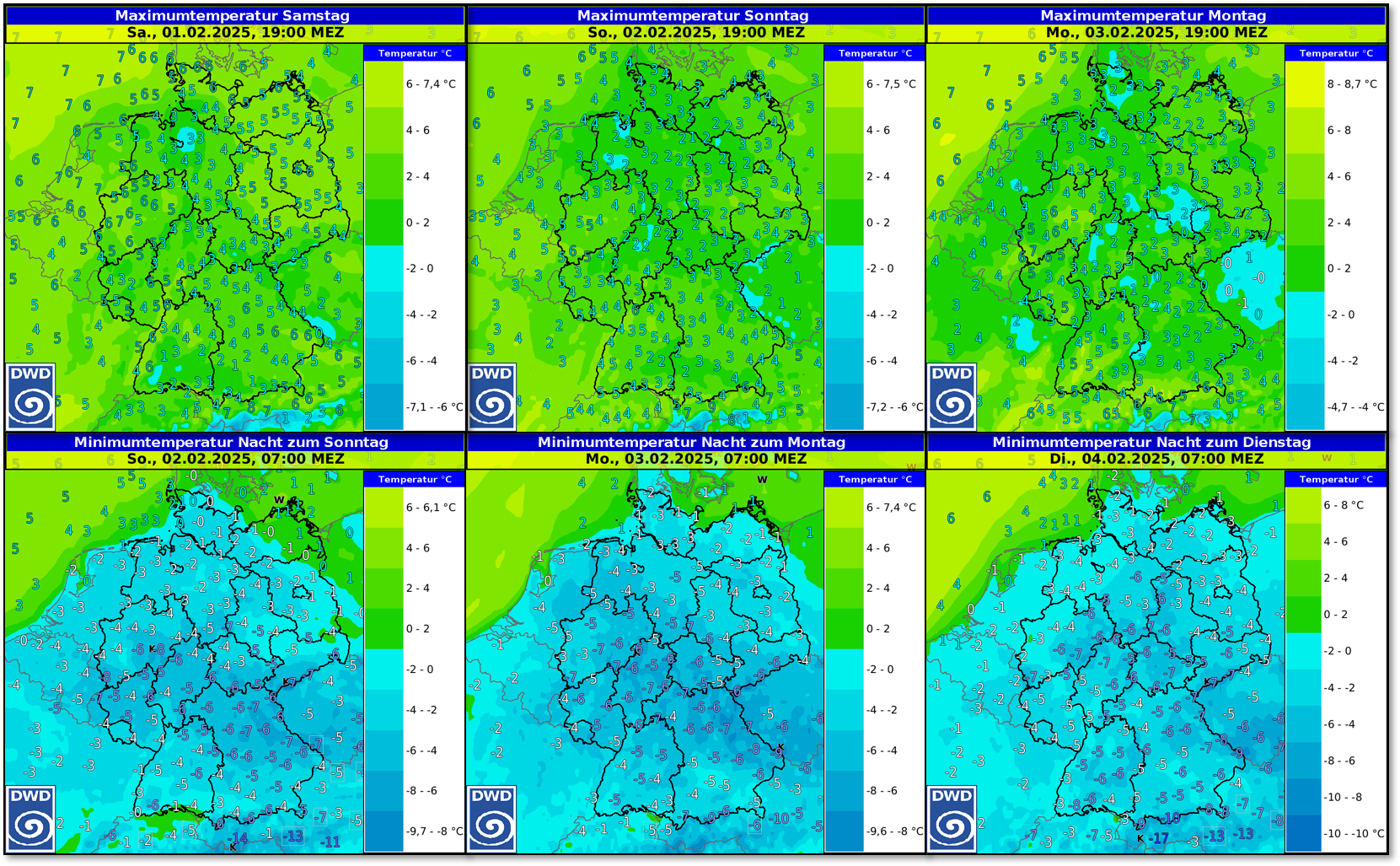

Von drei verschiedenen Modellen vorhergesagte akkumulierte Niederschlagsmengen bis Freitagfrüh

M.Sc. Meteorologin Tanja Egerer

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 10.02.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst