Über die Erfindung des Barometers

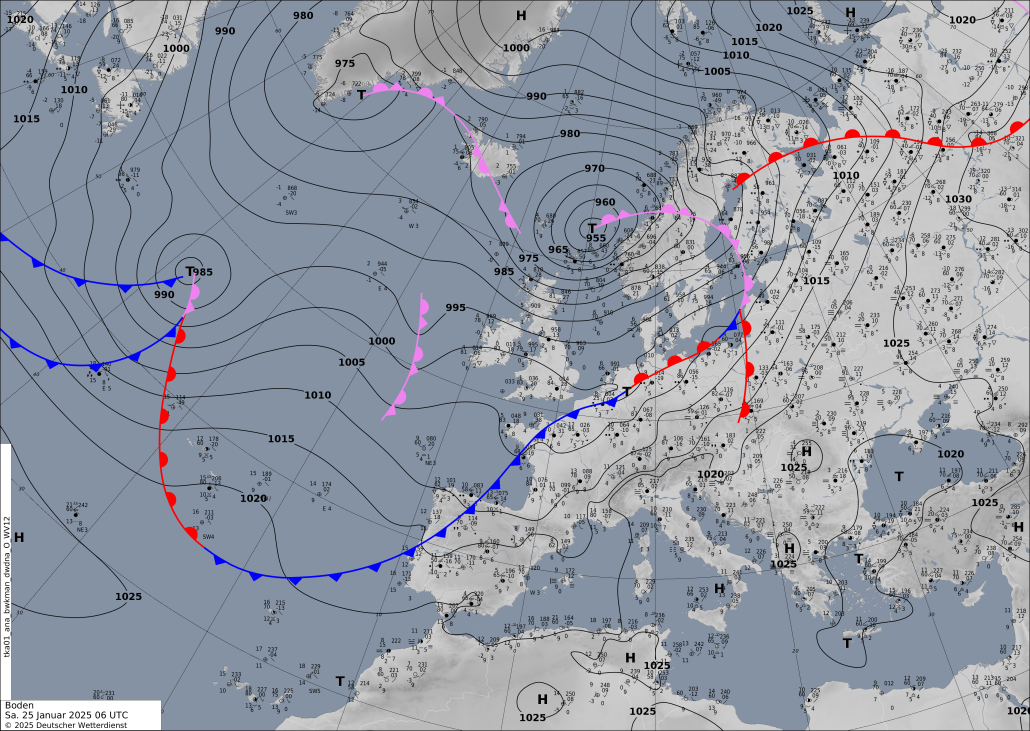

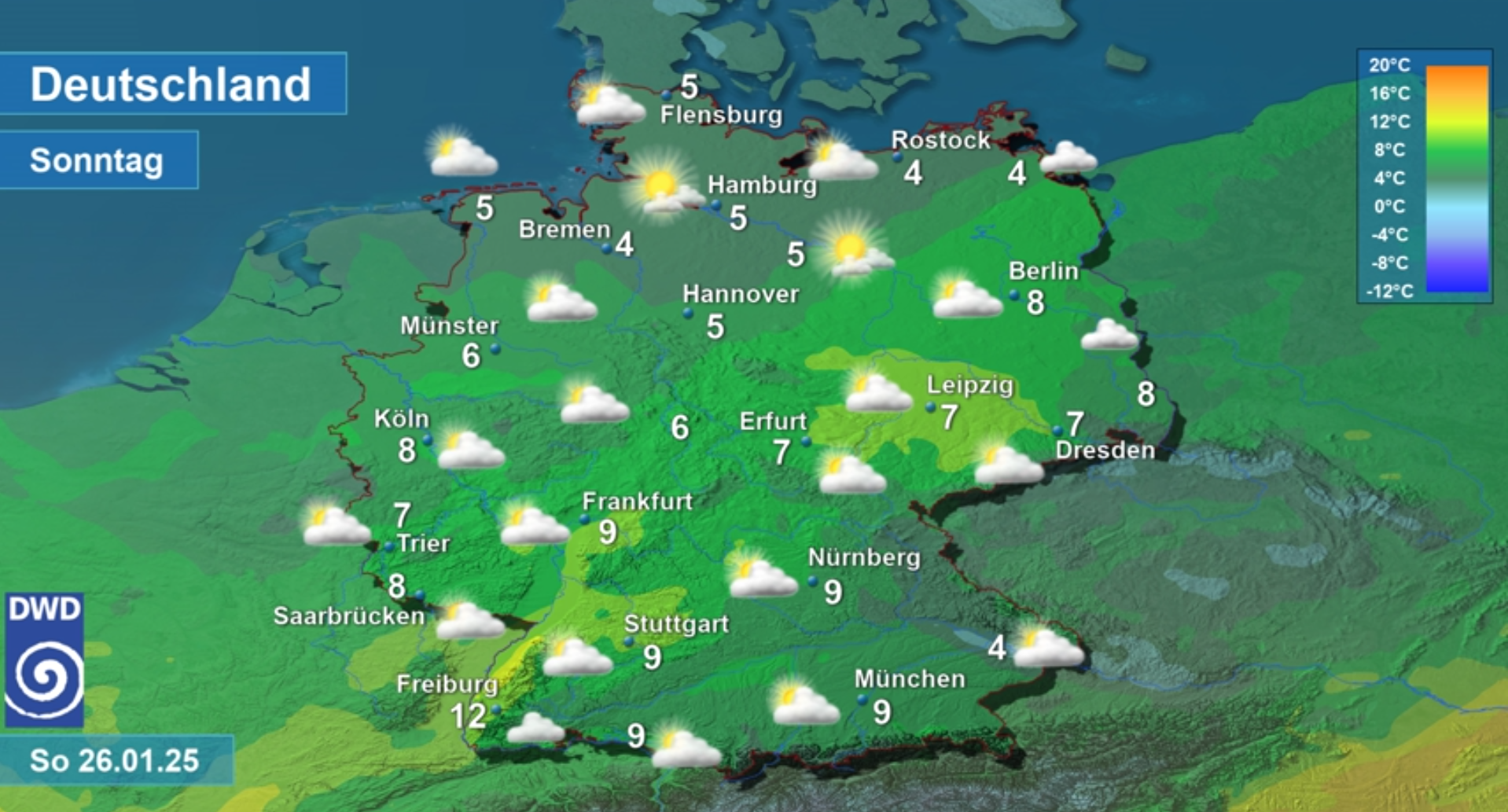

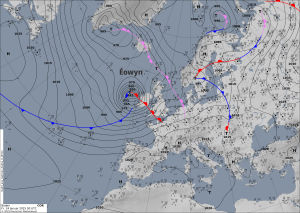

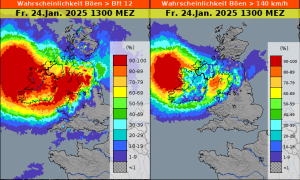

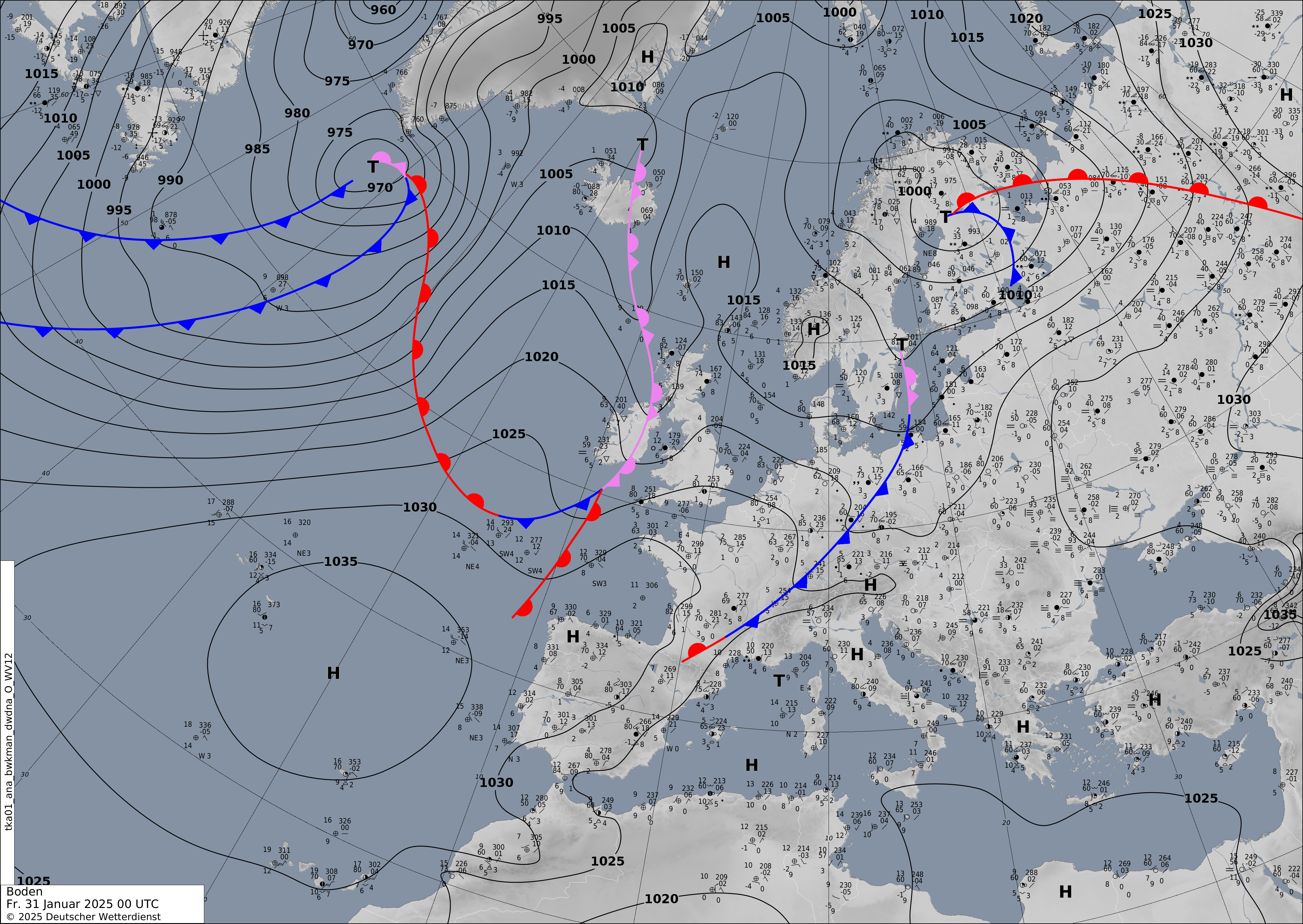

Isobaren sind auf jeder Bodenanalysekarte des Deutschen Wetterdienstes zu sehen, die Linien gleichen Luftdrucks. Besonders viele Linien sind bei großen Druckunterschieden wie beispielsweise bei Orkanen zu sehen. Man spricht von Tiefdruckgebieten und Regionen hohen Luftdrucks. Es wird die Stärke des Luftdruckfalls oder -anstiegs beobachtet. Der Luftdruck stellt einer der elementarsten Größen in der Meteorologie dar. Dass wir den Luftdruck messen können, haben wir vor allem einem Mann zu verdanken: Evangelista Torricelli, dem Erfinder des Barometers.

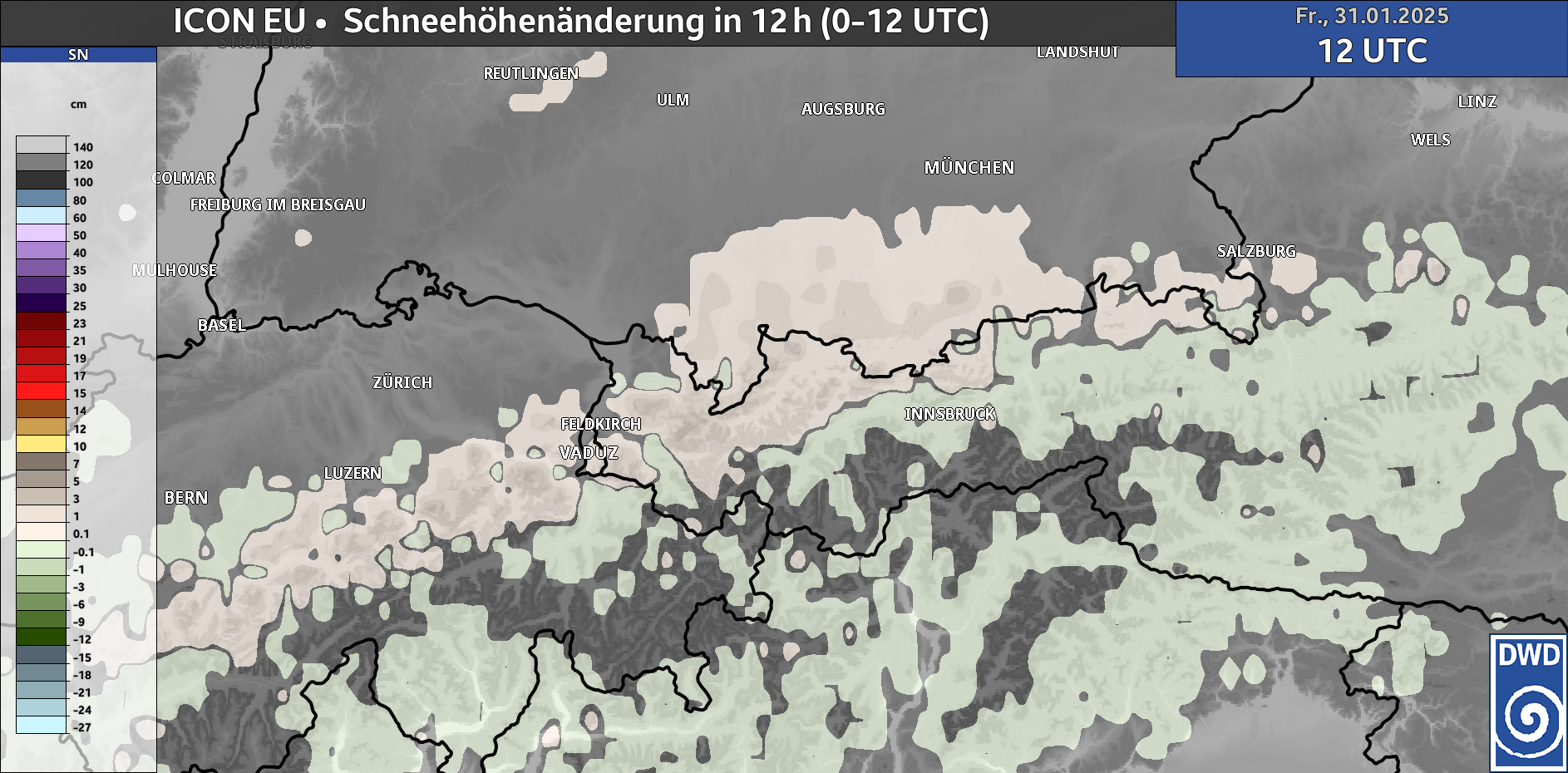

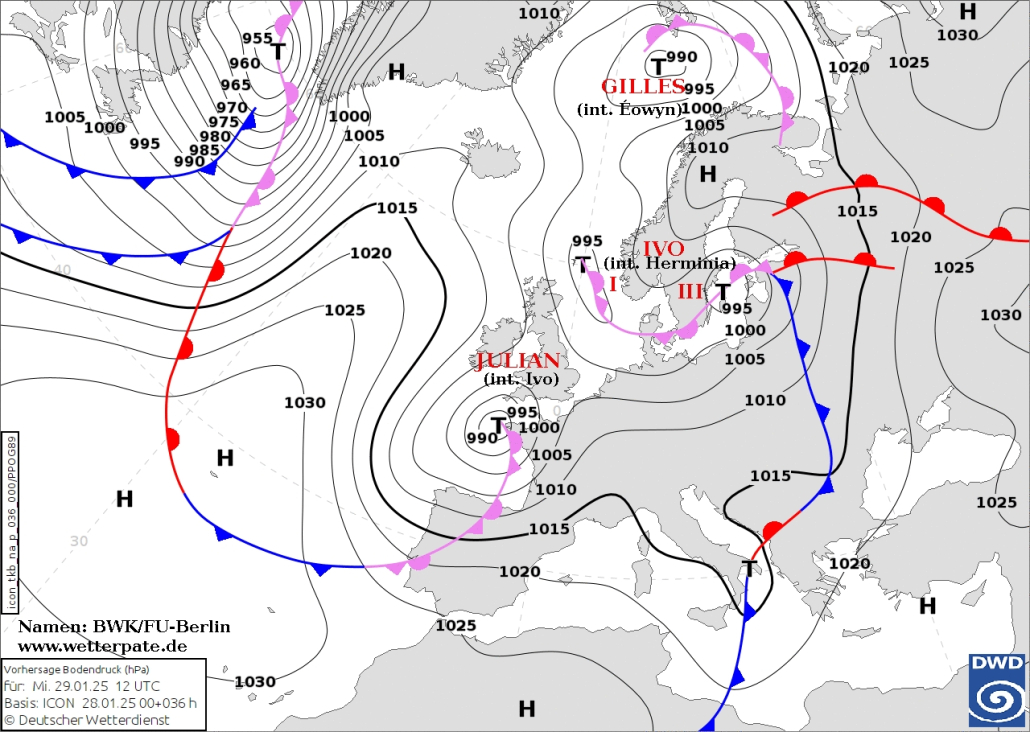

Synoptische Bodenkarte des Deutschen Wetterdienstes vom 31.01.2025 00 UTC mit Isobarenfeld und Frontenanalyse. Quelle: DWD

Synoptische Bodenkarte des Deutschen Wetterdienstes vom 31.01.2025 00 UTC mit Isobarenfeld und Frontenanalyse. Quelle: DWD

Evangelista Torricelli war ein Schüler Galileo Galileis. Doch bevor überhaupt ein Gerät erfunden werden konnte, das den Luftdruck misst, musste erst die Idee des Luftdrucks als solches entdeckt werden. Bis ins 17. Jahrhundert hinein war die Substanz „Luft“ nicht wirklich greifbar. Sie war ein Medium, das einfach da war, ohne dass man ihm großartig Aufmerksamkeit schenkte. Das Wetter wurde durch die Winde herangeweht. Der Gedanke, dass Luft ein Gewicht hat, musste erstmal reifen. Noch abstruser schien damals die Vorstellung eines Vakuums, eines „Nichts“. Es stand die These im Raum, dass die Natur eine Abscheu gegen die Leere habe und wolle diese mit allen Mitteln füllen.

Ein Bewässerungsproblem brachte die Gelehrten dann auf die richtige Fährte. Mit der damaligen Technik konnte man Wasser nur etwa bis in eine Höhe von zehn Meter befördern. Die Errichtung einer neuen Gartenanlage erforderte aber, dass Wasser aus einem Brunnen über 20 Meter hochgeholt werden musste. Über dieses Problem korrespondierten unter anderen die Naturwissenschaftler Galieo Galilei und Giovanni Battista Baliani und Marin Mersenne. Baliani baute derweil an einem Wasser-Barometer, konnte aber die richtigen Schlüsse daraus noch nicht ziehen. Erst Evangelista Torricelli gelang es 1643 den Beweis dafür zu bringen, dass Luft Druck ausübt. Er lieferte dabei gleichzeitig die physikalische Erklärung, warum man das Wasser mit der damaligen Technik nicht aus einer größeren Tiefe als zehn Meter an die Oberfläche befördern konnte.

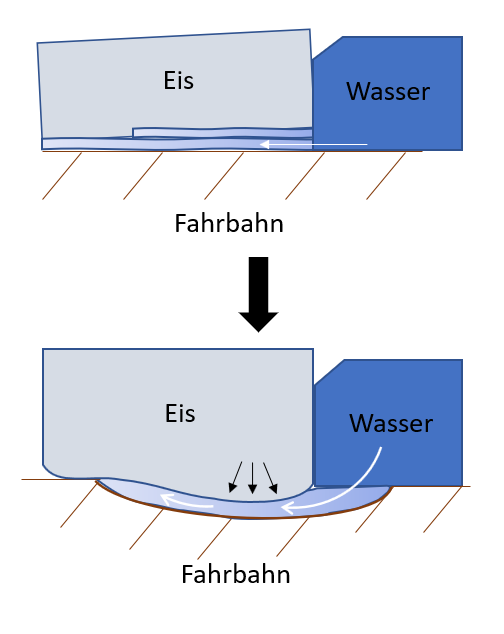

Torricelli experimentierte mit unterschiedlichen Flüssigkeiten unter anderem auch Quecksilber. Er füllte dabei ein Glasrohr, welches auf einer Seite verschlossen war, mit Quecksilber und drehte es kopfüber in eine Schüssel mit dem gleichen Metall. Zu seiner Überraschung blieb die Quecksilbersäule in etwa immer gleich hoch, etwa 76 cm, egal wie tief er das Glasrohr in den Quecksilberbehälter eintauchte. Was er entdeckt hatte, war der sogenannte „Luftdruck“: Die Atmosphäre übt einen konstanten Druck aus, der auf die Oberfläche des Quecksilbers in der Schüssel wirkt und damit das flüssige Metall in das Rohr hineindrückt. Es war der erste klare Beweis dafür, dass die Luftmasse nicht nur „da“ war, sondern Gewicht hatte. Das Vakuum, das sich im Glasrohr befindet, bezeichnet man auch heute noch als „Toricellische Leere“.

Durch seine Entdeckung und der Weiterentwicklung des Quecksilberbarometers konnten viele weitere Beobachtungen gemacht werden. Der berühmte Physiker Blaise Pascal, ein Zeitgenosse Torricellis, trug beispielsweise dazu bei, die theoretischen Grundlagen des Barometers weiter zu entwickeln. Er entdeckte unter anderem durch Experimente, dass sich der Luftdruck mit der Höhe über dem Meeresspiegel änderte. Das Quecksilberbarometer revolutionierte damit die Sichtweise auf die Atmosphäre und legte den Grundstein zur modernen meteorologischen Forschung. Durch Beobachtungen ließ sich schon recht bald erkennen, dass Luftdruckschwankungen mit Wetterwechseln zusammenhingen. Wenn der Luftdruck fiel, wurde es meist regnerisch und windig, wenn der Luftdruck stieg, lockerten die Wolken häufig auf und die Sonne zeigte sich. Die moderne Wettervorhersage war geboren.

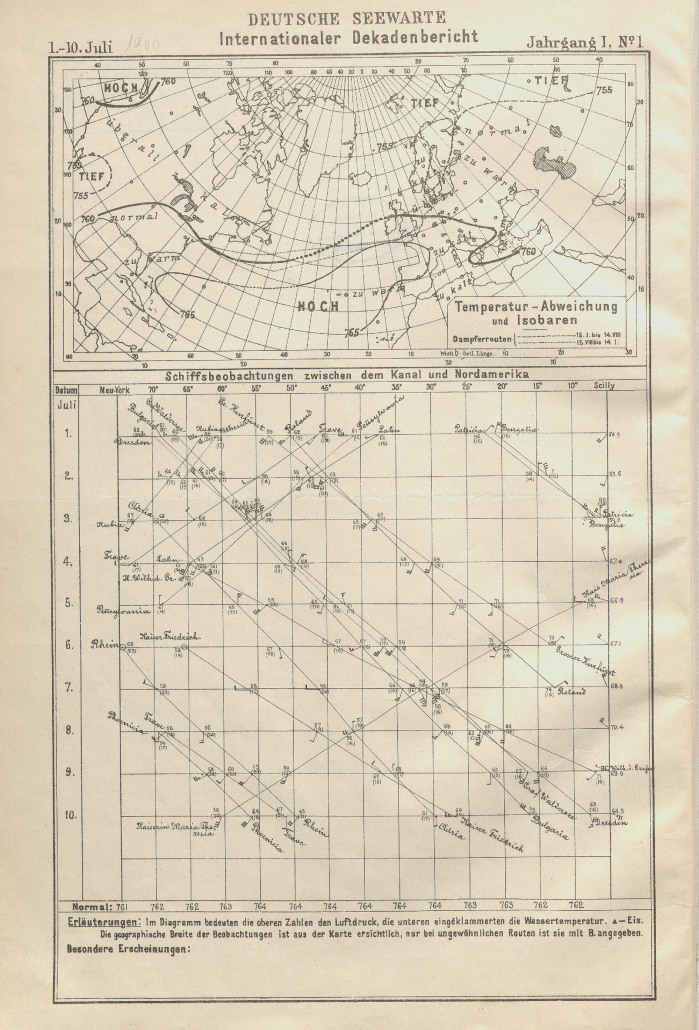

Die ersten Luftdruck-Messungen wurden demnach mit „Höhe der Quecksilbersäule“ erfasst und hatten die Einheit Millimeter. Auch in Wetterkarten wurden Isobaren mit der Einheit Millimeter eingezeichnet wie beispielsweise im ersten „Internationalen Dekadenbericht der Deutschen Seewarte“ (siehe auch Thema des Tages vom 06.08.2024). Erst später hat sich die Einheit Hektopascal durchgesetzt. Einige, vor allem amerikanische Wetterstationen, melden aber bis heute noch „inHg“ also Höhe der Quecksilbersäule (Hg) in der Längeneinheit inch (in).

Seite 1 des ersten Internationalen Dekadenberichts der Deutschen Seewarte: 1. Juli bis 10. Juli 1900. Karte des Luftdrucks und der Temperaturabweichung sowie Schiffsbeobachtungen. Quelle: DWD, DWDBib

Bis vor wenigen Jahrzehnten wurde auch im Deutschen Wetterdienst unter anderen noch Quecksilberbarometer zur Messung des Stationsdruckes verwendet. Mittlerweile werden andere Messprinzipien zur Beobachtung des Luftdruckes genutzt, da zum einen ein Quecksilberbarometer unhandlich und schwer zu transportieren ist. Zum anderen ist Quecksilber auch giftig und eine elektronische Übermittlung des Luftdruckes wäre nur über Umwegen möglich. Für den normalen Hausgebrauch ist das Quecksilberbarometer also nicht zu empfehlen. Wer sich nach dem gleichen Messprinzip ein Wasser-Barometer bauen möchte, braucht dafür den nötigen Platz. Die Wasserröhre müsste nämlich aufgrund des geringeren spezifischen Gewichtes des Wassers über 10 Meter hoch sein. Viel weniger Platz benötigen dabei Dosenbarometer, die bereits im 19. Jahrhundert erfunden wurden, oder auch elektronische Barometer, die mittlerweile so klein sind, dass sie sogar in der ein oder anderen Fitnessuhr zu finden sind.

Sonja Stöckle

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 31.01.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst