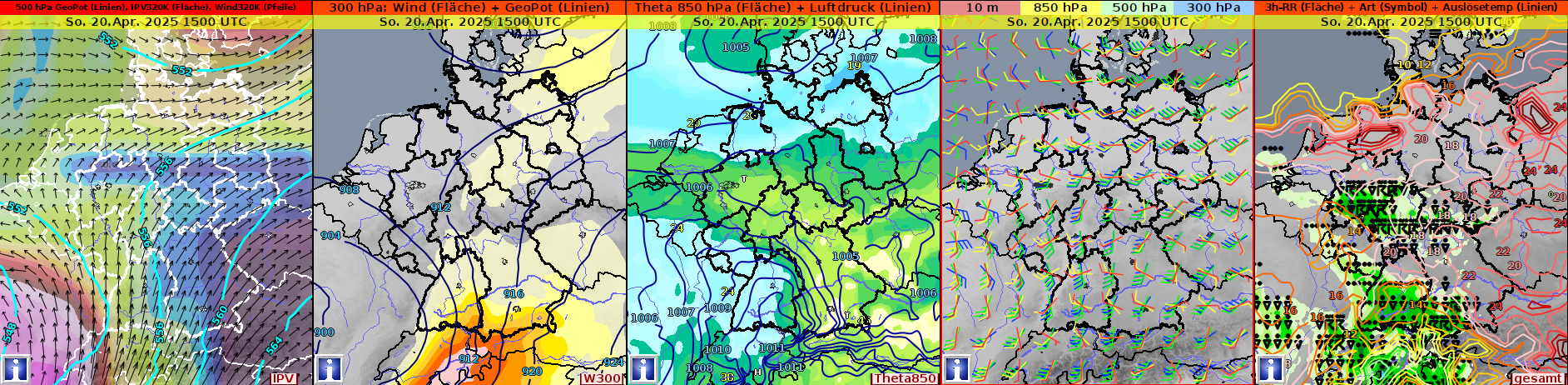

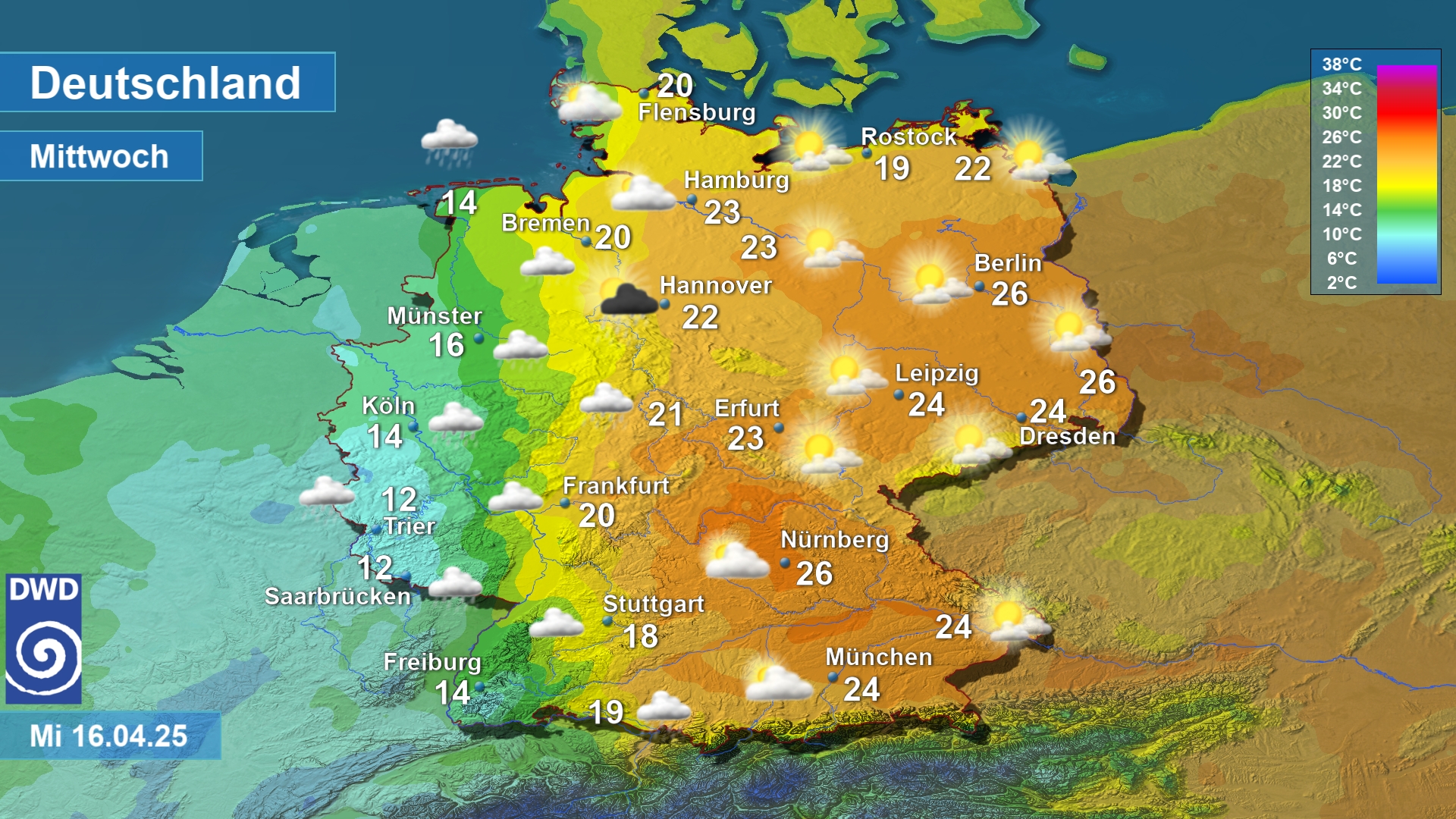

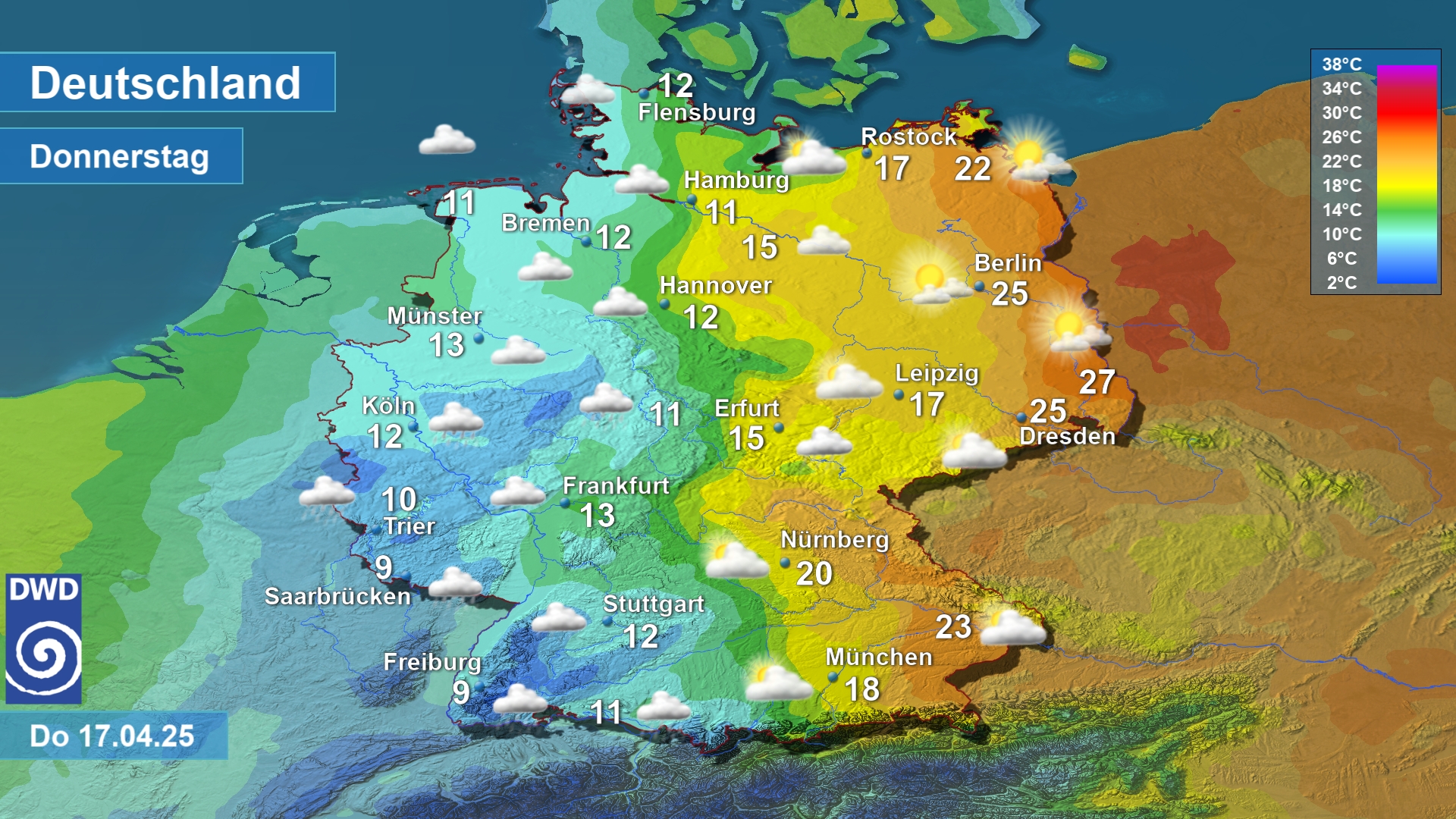

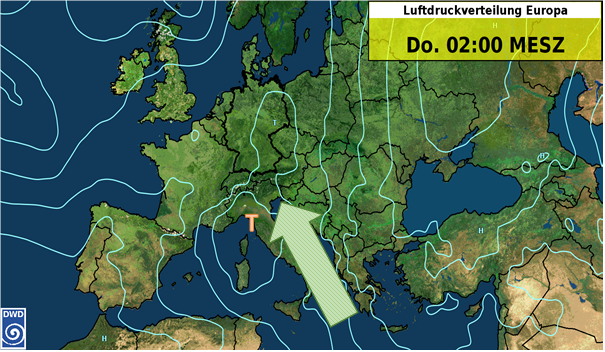

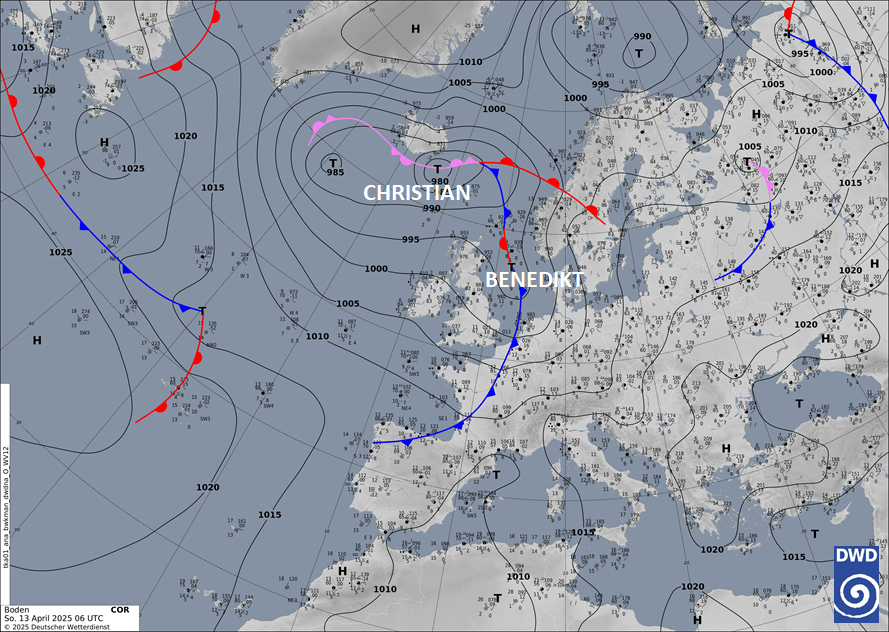

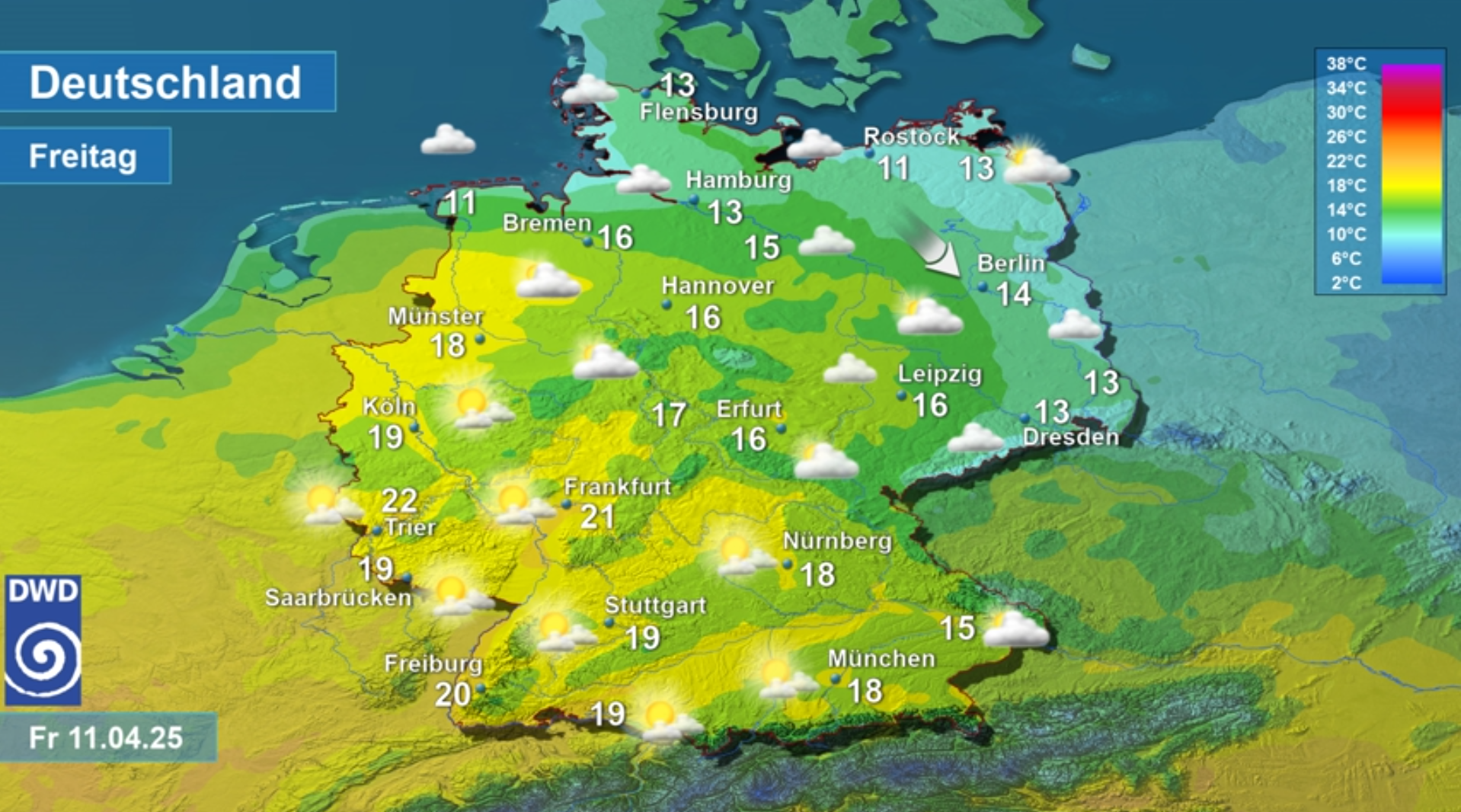

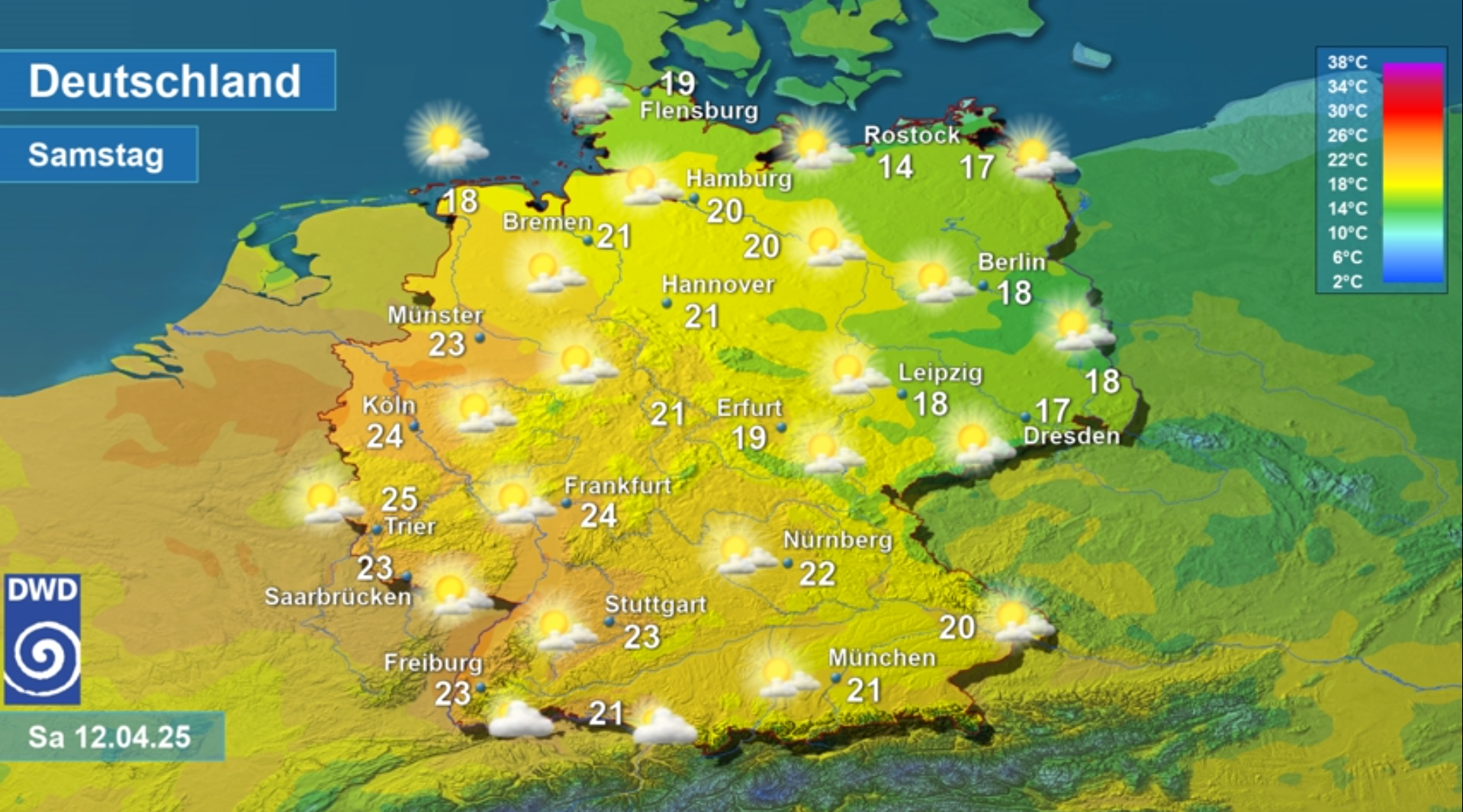

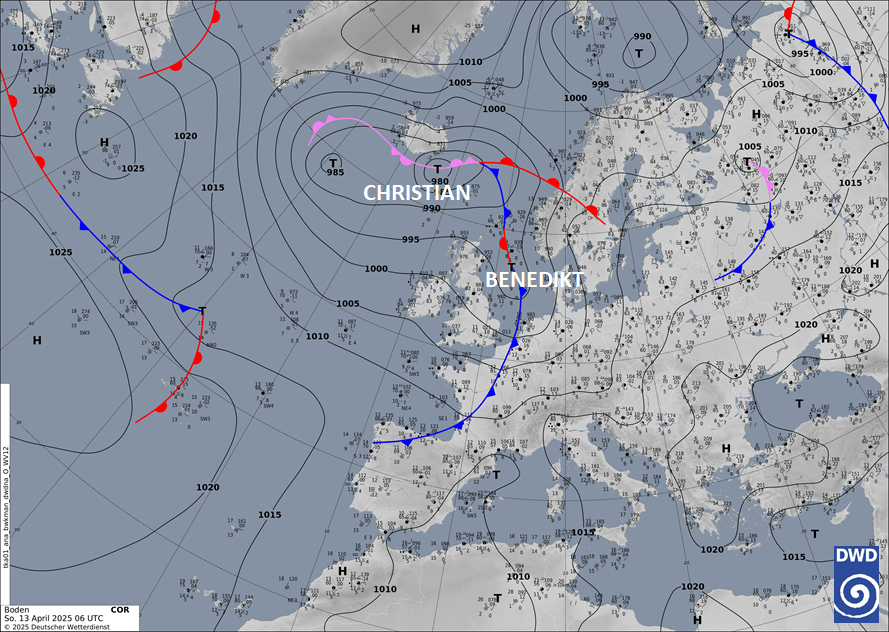

Heute ist der Tag auf den viele sehnsüchtig gewartet haben. Das Wetter stellt sich um, und endlich fällt auch mal wieder Regen. Tief Christian südöstlich von Island sorgt mit feuchter und milder Luft für wechselhaftes Wetter. Seine Kaltfront, in die auch noch das kleinräumige Tief Benedikt eingelagert ist, stand heute Morgen in den Startlöchern, um Deutschland ostwärts zu überqueren. Die Bodenanalysekarte in Abbildung 1 zeigt u.a. den Frontverlauf der Kaltfront um 08 MESZ. Zu diesem Zeitpunkt erstreckte sich die Front über die Nordsee und die Maasmündung sowie Frankreich hinweg bis nach Galizien.

Bodenanalyse vom 13.04.2025, 06 UTC

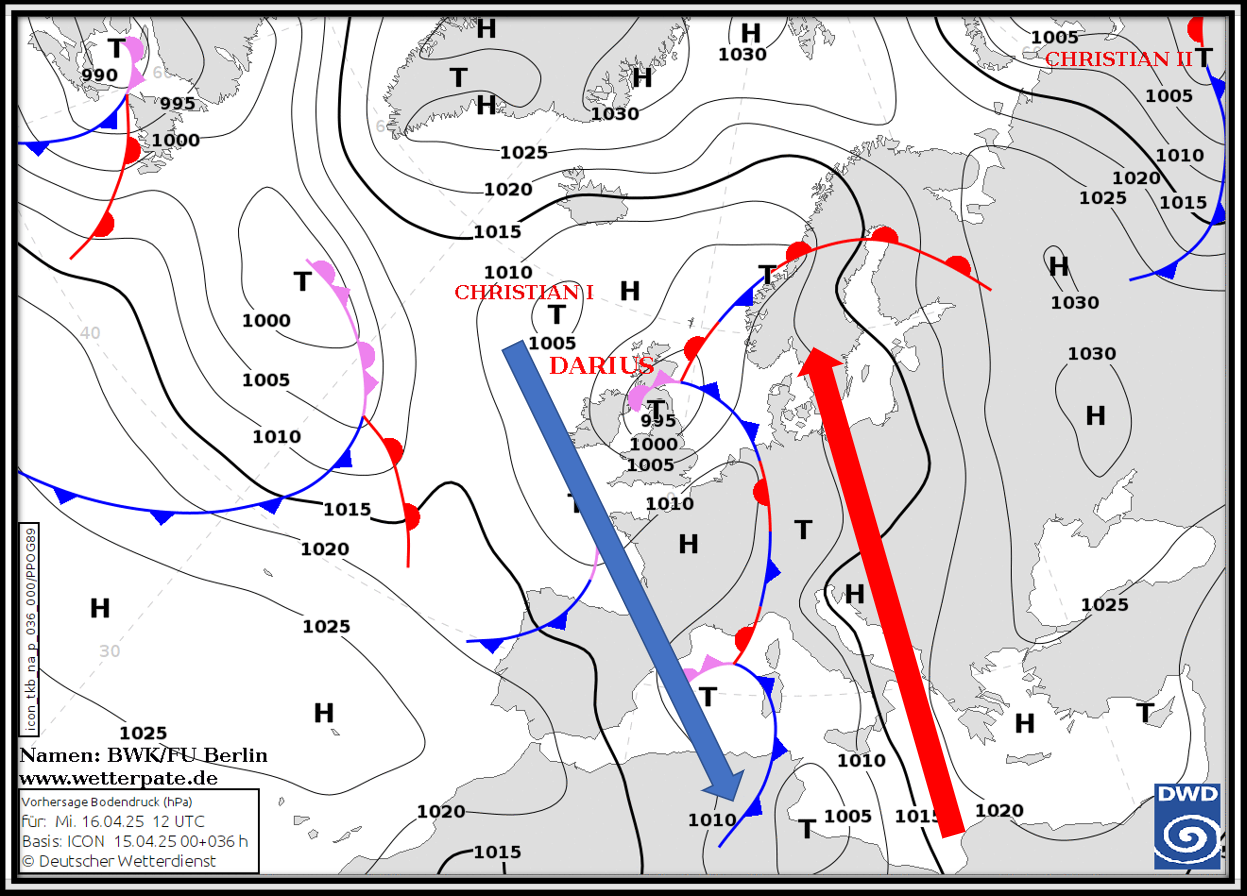

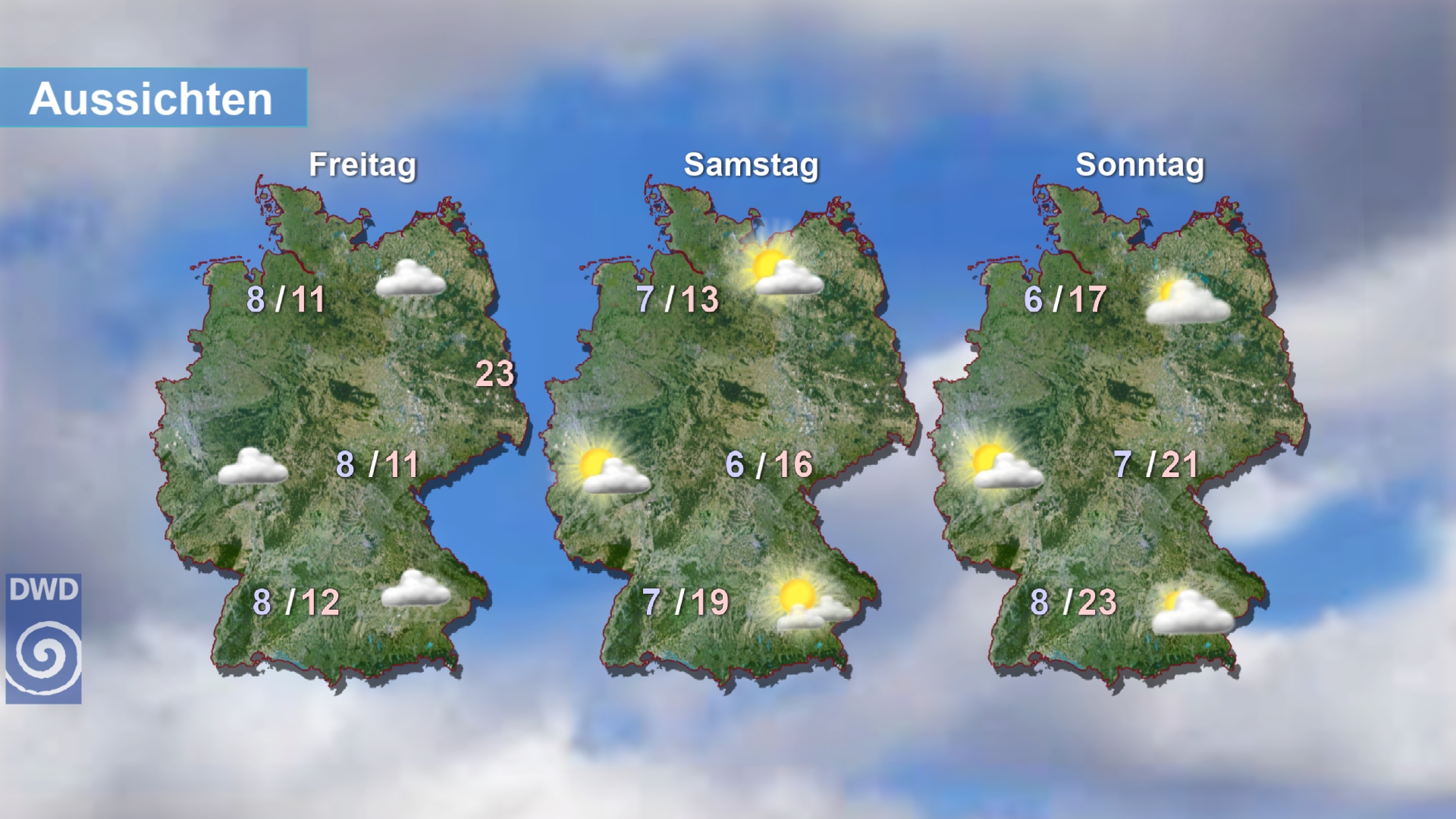

Grundsätzlich bleibt Christian auch in den kommenden Tagen ein entscheidender Spielgestalter beim Wetter. Zeitweise bekommt er aber Unterstützung. So ist jetzt schon absehbar, dass am Montag und in der Nacht zum Dienstag Tief Darius von Südwesten über die Biskaya hinweg das Spielfeld betritt. In der zweiten Wochenhälfte soll dann ein weiteres Tief von Westen die Biskaya ansteuern und den Tiefdruckeinfluss bei uns regenerieren.

Wenn so viele Tiefs mitmischen (und es sind nicht nur die bisher genannten drei, sondern noch einige Teil- und Randtiefs mehr), dann ist ordentlich Wuling in der Wetterküche. Eine zuverlässige Prognose der Tiefs, ihrer Intensitäten, der Zugbahnen und der Wechselwirkungen ist den Vorhersagemodellen dann nicht möglich. In der Folge grübeln die Meteorologinnen und Meteorolog über der möglichen Wetterentwicklung.

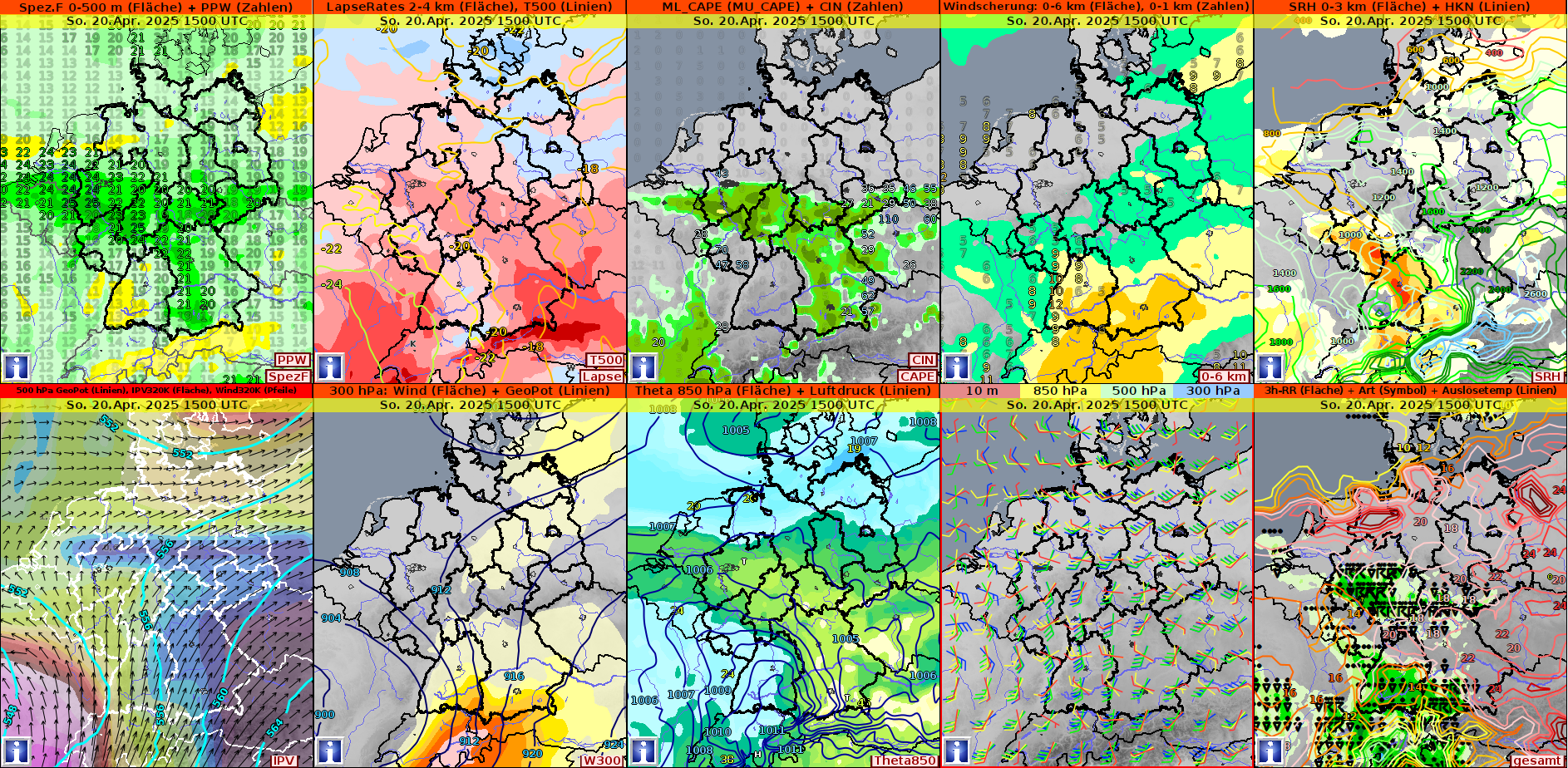

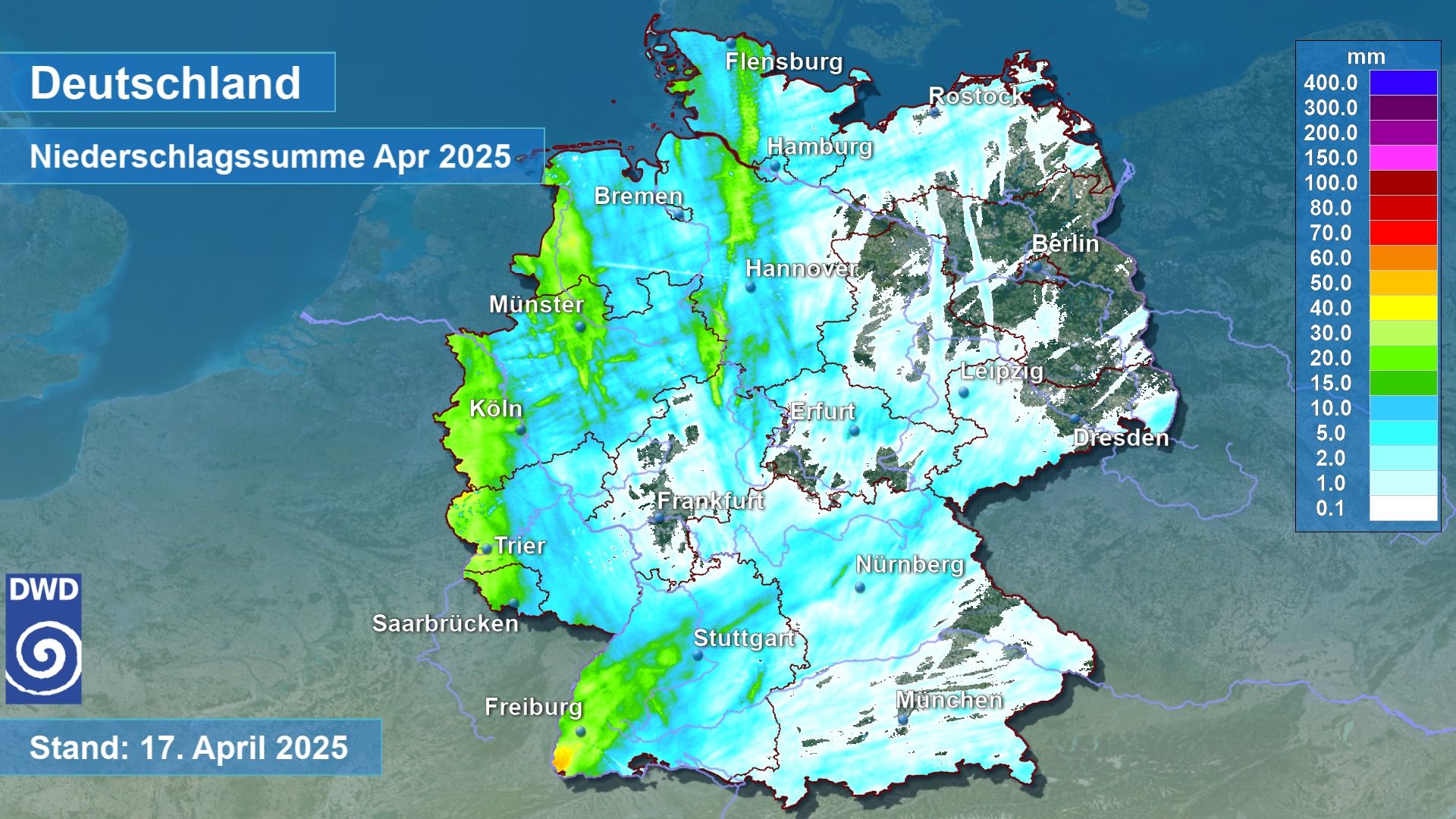

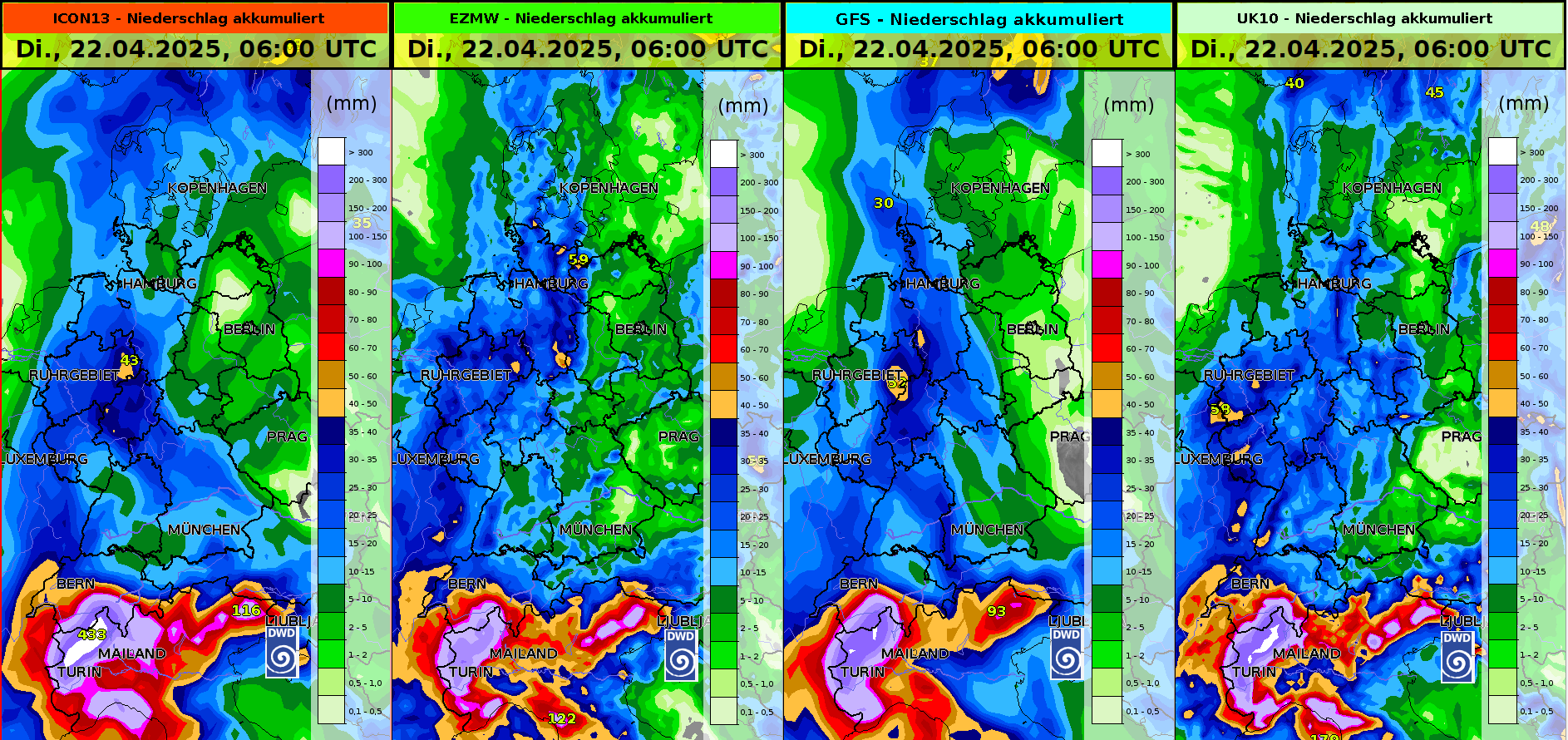

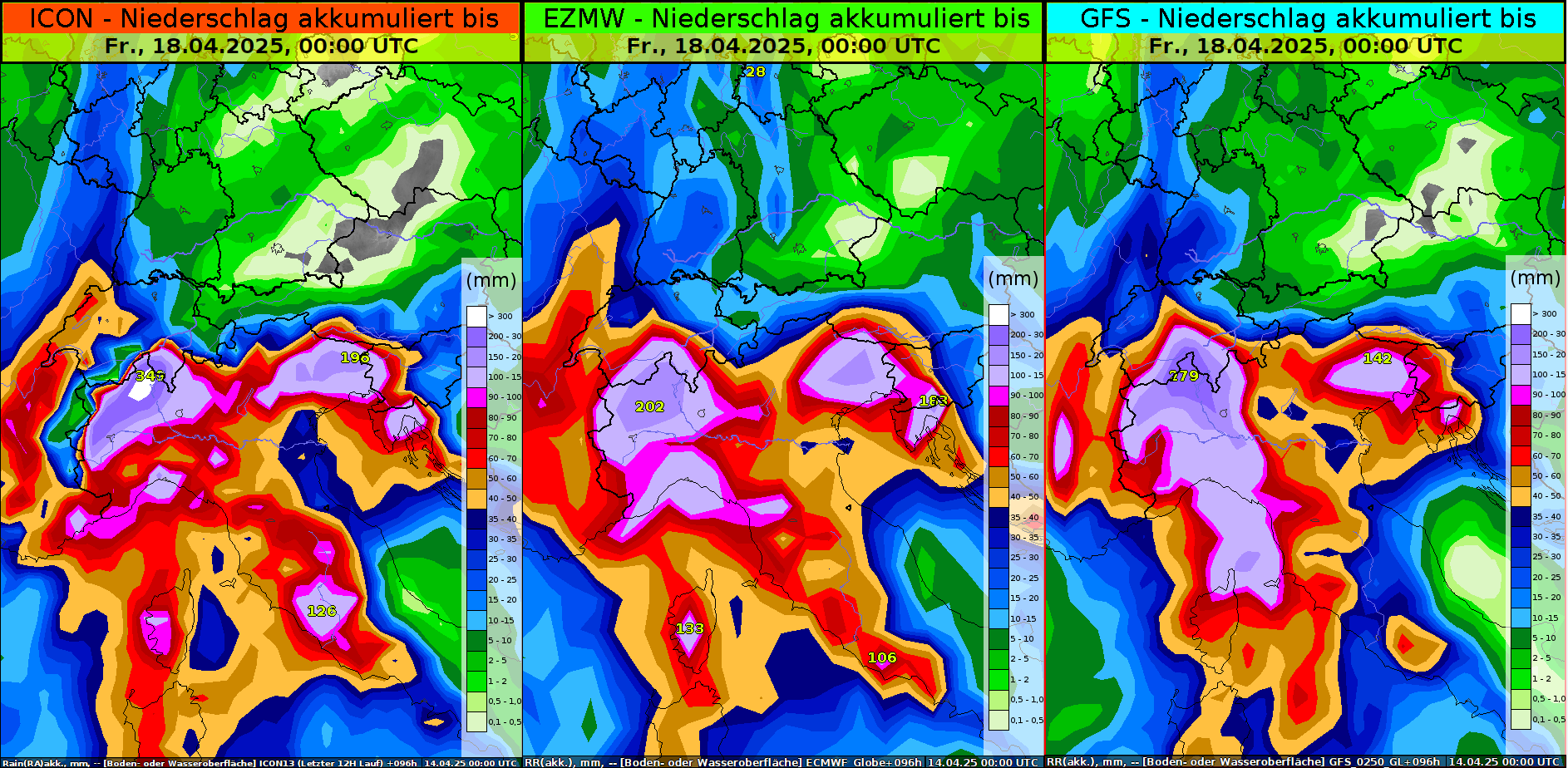

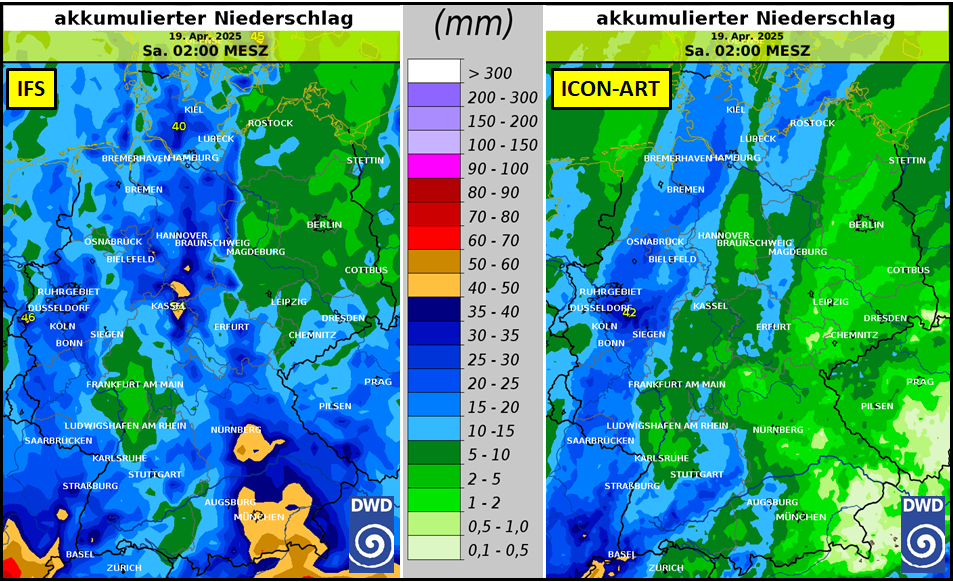

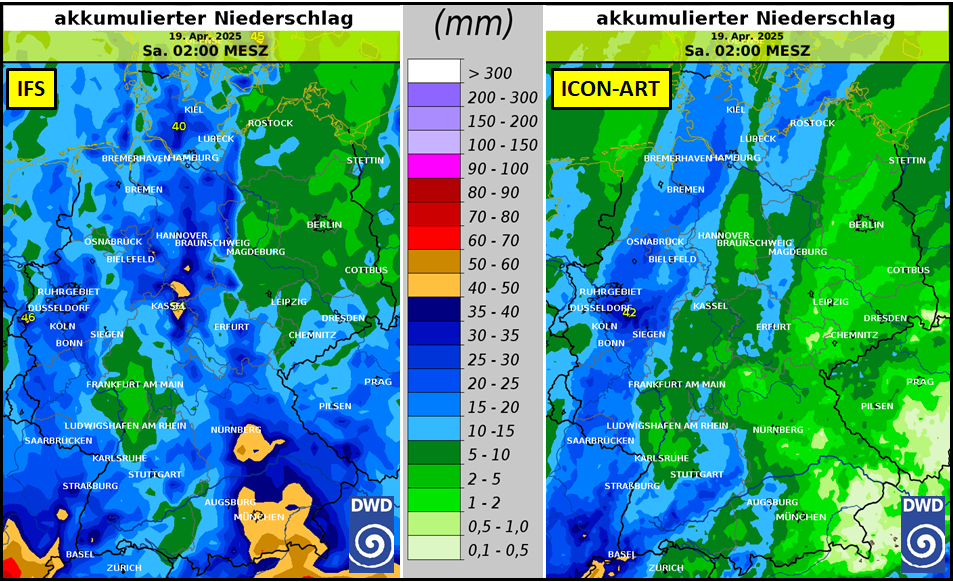

Was die Vorhersagemodelle in der kommenden Woche bezüglich des Niederschlages so anbieten, ist in Abbildung 2 dargestellt. Zu sehen ist der akkumulierte Niederschlag bis in die Nacht zum Samstag, 19.04., links vom Vorhersagemodell IFS des Europäischen Zentrums für Mittelfristige Wettervorhersage in Reading, rechts dagegen von ICON-ART, einem Derivat des DWD-Modells ICON.

Akkumulierter Niederschlag (Modellläufe vom 13.04.2025, 00 UTC) bis Samstag, 19.04.2025, 00 UTC (UTC = MESZ – 2 Stunden). IFS (Europäisches Zentrum für Mittelfristige Wettervorhersage, links), ICON-ART (Deutscher Wetterdienst, rechts).

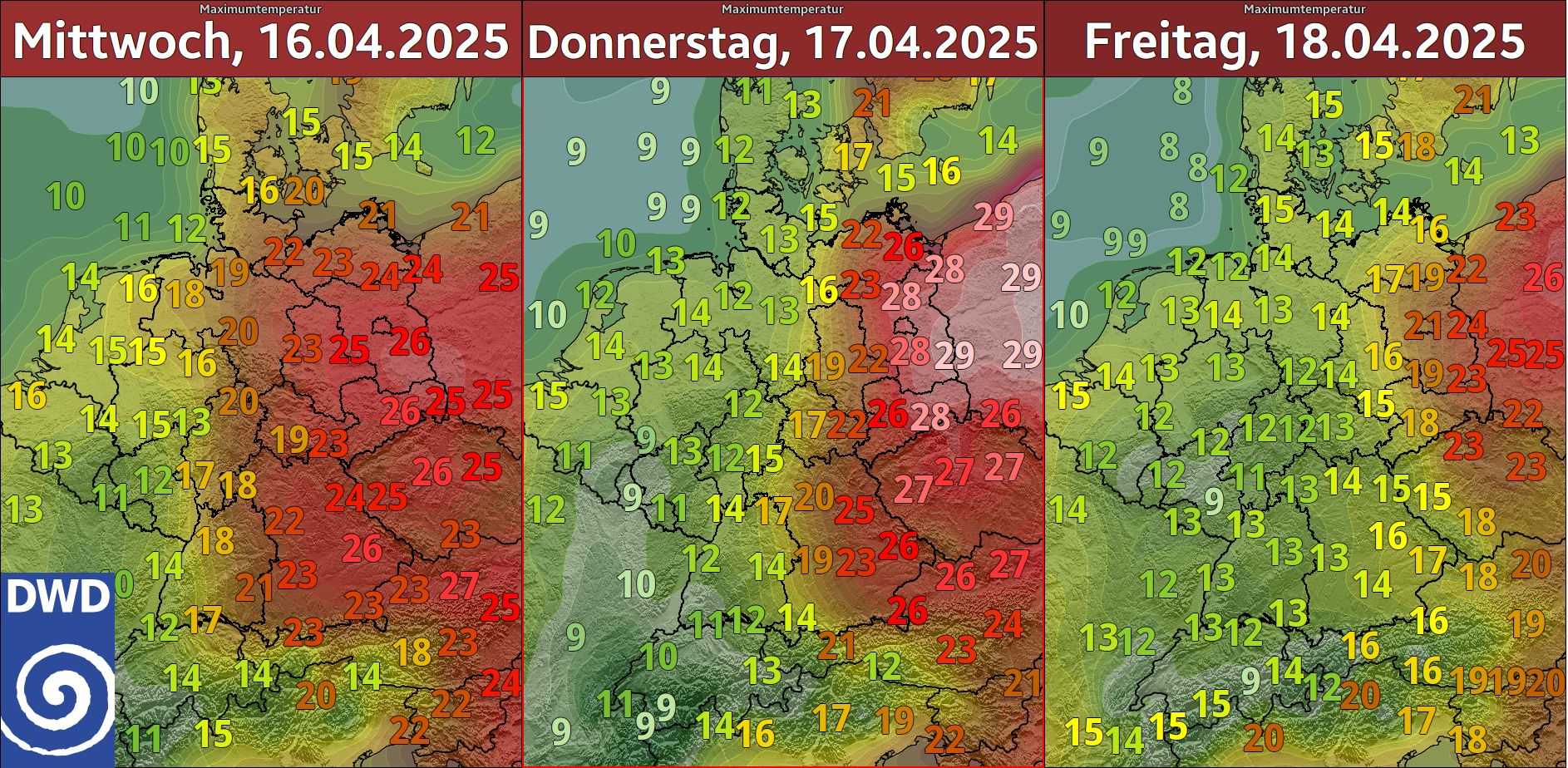

Bei genauerem Hinsehen erkennt man durchaus Gemeinsamkeiten, z. B. einen Streifen recht hoher Niederschlagsintensitäten, der sich von Ostfrankreich über das Ruhrgebiet bis nach Schleswig-Holstein zieht. Er steht in Verbindung mit einem kleinräumigen Tief, dass sich am Mittwoch von den Ostalpen nordwärts in Bewegung setzen soll und am Donnerstag voraussichtlich die westliche Ostsee erreicht. Auf seiner Westflanke soll es kräftiger regnen, darüber herrscht – zumindest Stand jetzt – Einigkeit. Ganz anders sieht die Sache in Bayern aus. Während IFS dort von den Alpen bis nach Franken intensive Regenmengen avisiert, simuliert ICON dort nur geringen Regen, vom Inn bis nach Passau soll es nach ICON sogar praktisch trocken bleiben.

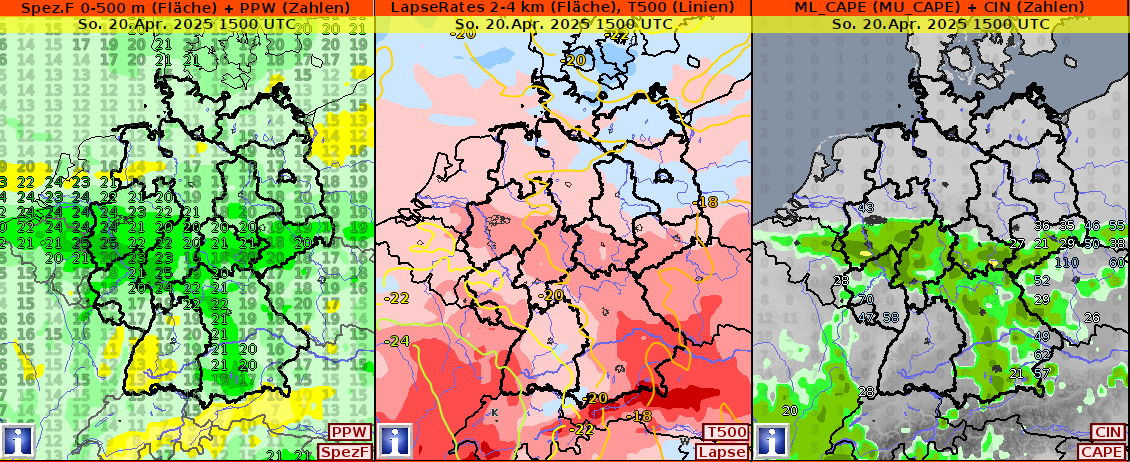

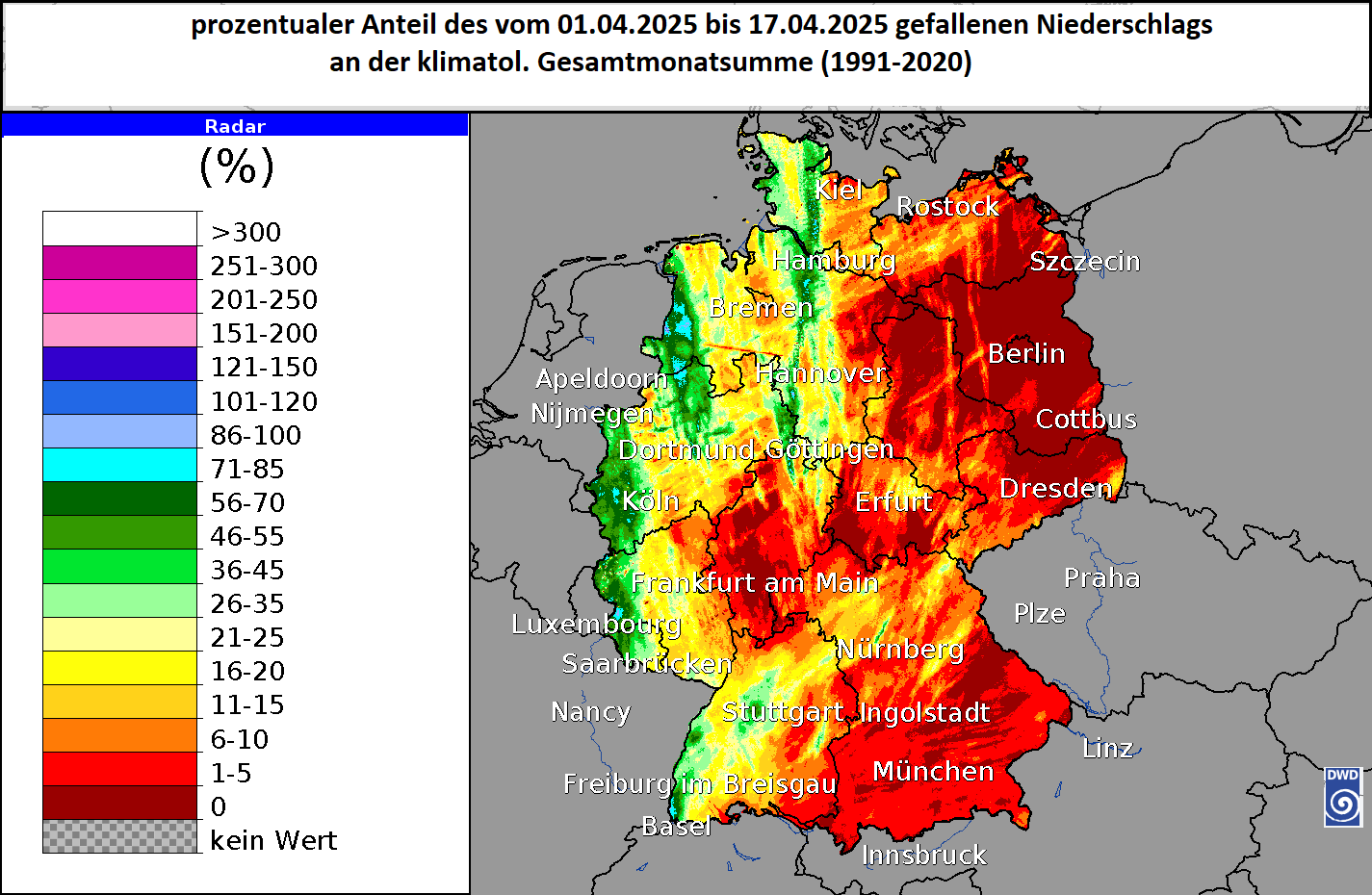

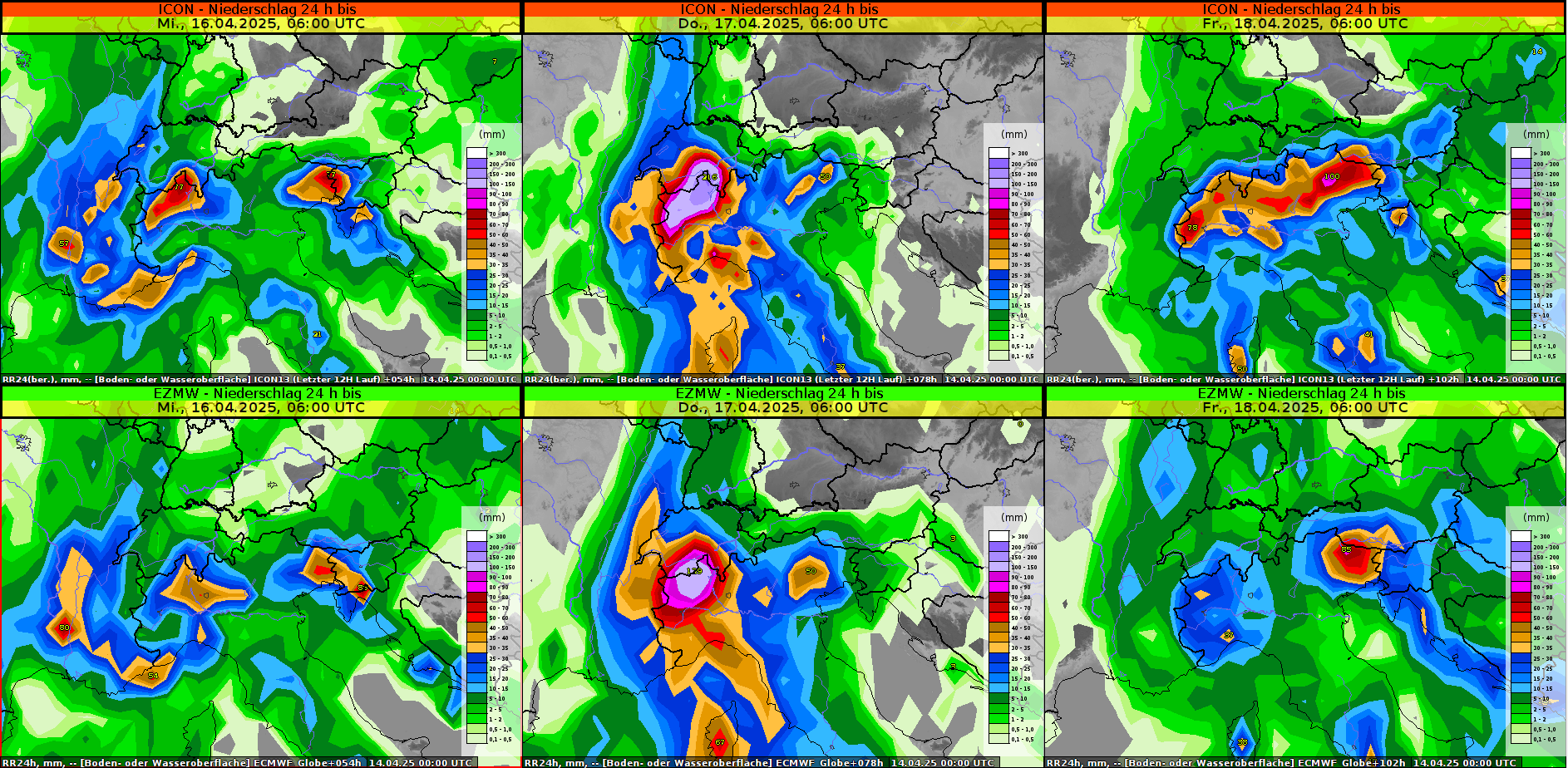

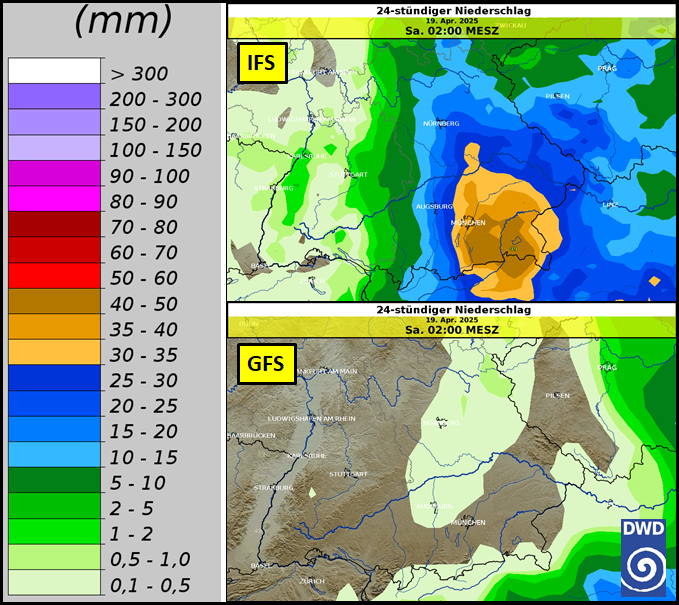

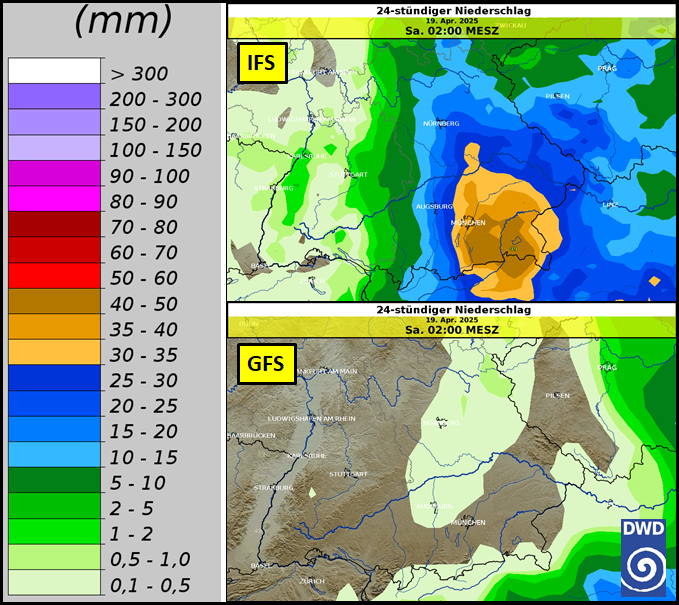

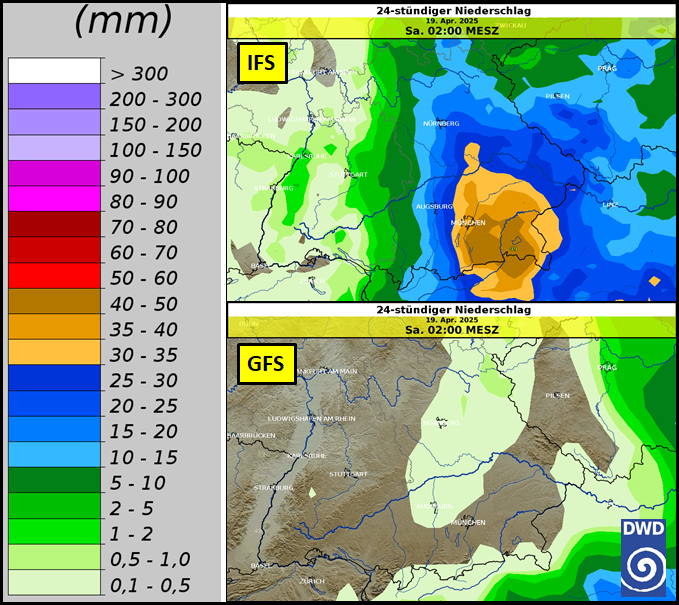

Wer diesbezüglich genauer nachforscht, kann nicht nur den Zeitraum eingrenzen, in dem diese Modellunterschiede greifen. Man kann sogar noch größere Unterschiede finden – wenn man die richtigen Modelle vergleicht. In Abbildung 3 sind entsprechend die 24-stündigen Niederschlagssummen von Freitag, 18.04., 02 MESZ bis Samstag, 19.04., 02 MESZ abgebildet, einerseits nach dem uns schon bekannten IFS, andererseits nach dem amerikanischen GFS. Während die Kolleginnen und Kollegen aus dem englischen Reading nach jetzigem Stand sogar warnwürdige Mengen (Dauerregen) vorhersagen, bleibt es nach GFS praktisch trocken. Wie kommt es dazu?

24-stündiger Niederschlag von Freitag 18.04.2025, 02 MESZ, bis Samstag, 19.04.2025, 02 MESZ. IFS (oben) und GFS (US National Weather Service, unten)

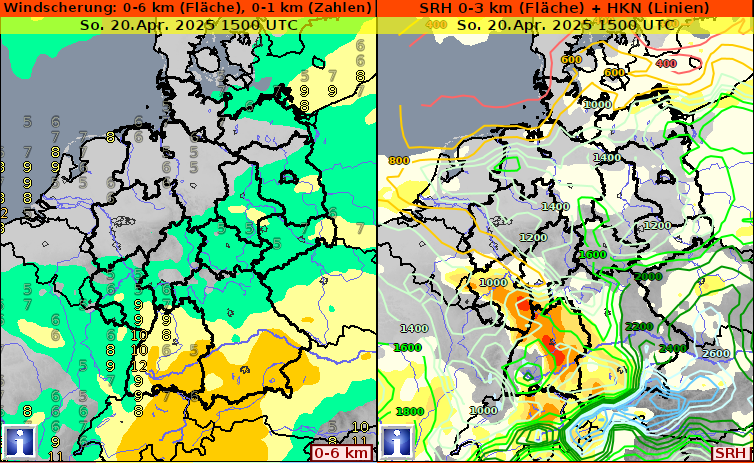

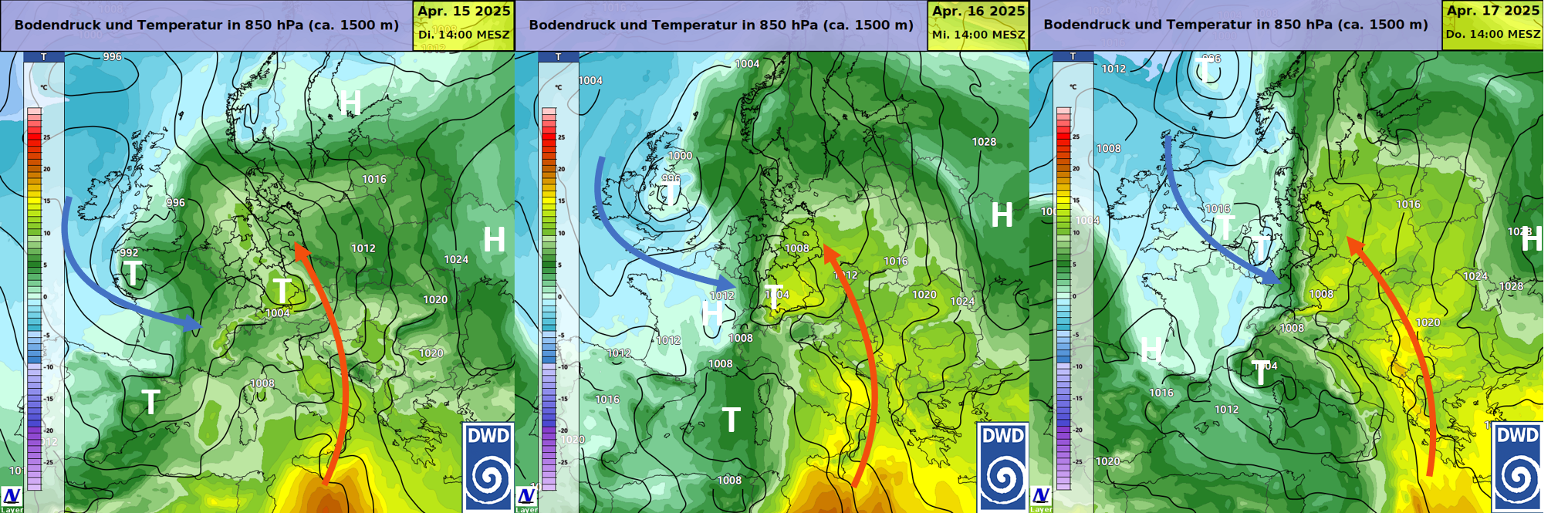

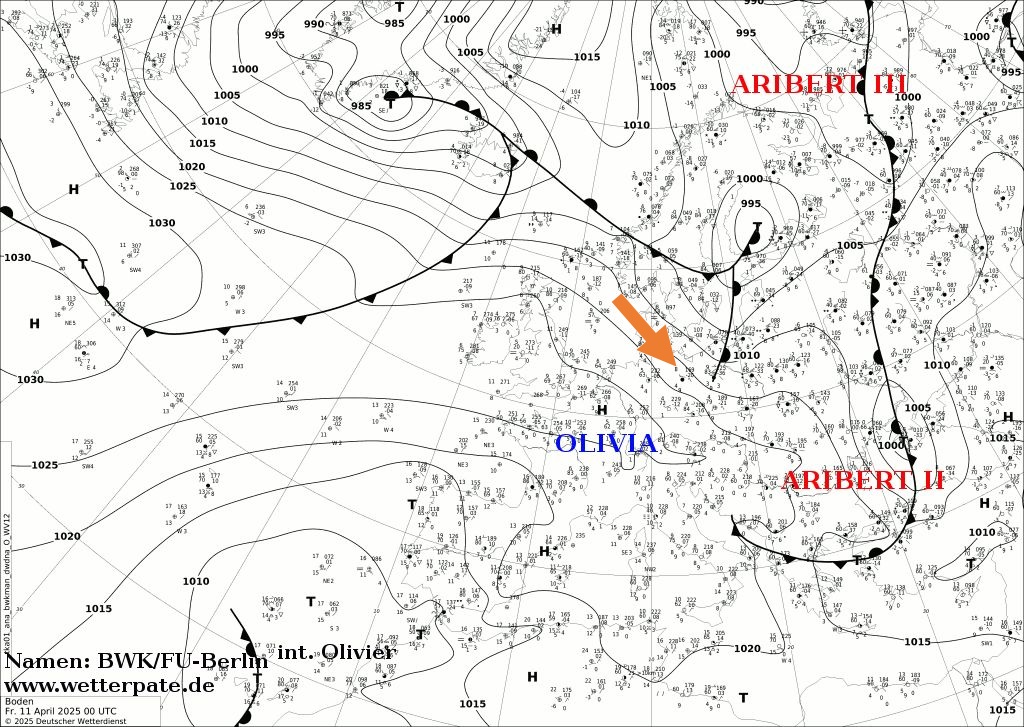

Der Antwort auf diese Frage kommt man mit einer detaillierteren Betrachtung des Bodendruckfeldes näher. Dieses ist für GFS und IFS (jeweils Freitag, 18.04., 14 MESZ) in der Abbildung 4 zu finden.

Bodendruckverteilung nach IFS (oben) und GFS (unten) für Freitag, 18.04.2025, 14 MESZ

Im oberen Teil der Abbildung 4, der die Druckverhältnisse (Isobaren, Linien gleichen Drucks) bei IFS beschreibt, zieht sich eine Tiefdruckrinne von der westlichen Ostsee über Polen hinweg bis nach Kroatien. Dieser steht eine Hochdruckzone gegenüber, die von der südlichen Nordsee über Benelux bis nach Südfrankreich reicht. Zwischen diesen Druckgebilden stellt sich eine nordwestliche Strömung ein. Der in der Grafik erkennbare Pfeil weist genau auf die Alpen, wo sich dann Staueffekte einstellen. Das IFS prognostiziert entsprechend kräftige Stauniederschläge.

Anders die Situation bei GFS. Bei diesem Modell zieht sich eine Zone hohen Luftdrucks von der westlichen Ostsee nach Süden zu den Ostalpen (die rote Farbe der Isobaren deutet zwar absolut betrachtet niedrigen Luftdruck an, relativ zur Umgebung ist der Druck aber hoch). Westlich dieser Hochdruckzone wird Luft nach Norden, östlich davon dagegen Luft nach Süden geführt (Pfeile). Die Region nördlich der Ostalpen, zu denen auch Bayern gehört, ist in diesem Szenario von geringer Dynamik geprägt. Entsprechend bleibt es bei GFS am Freitag trocken.

Solche Modelldifferenzen lassen sich in den kommenden Tagen in unterschiedlicher Intensität in vielen Regionen finden. Und dies nicht nur zwischen verschiedenen Vorhersagemodellen. Auch die aufeinander folgenden Prognosen ein und desselben Modells weisen teils eine deutliche Spreizung auf. Was ganz nebenbei auch dazu führt, dass die auf ihren Aussagen basierenden Wetter-Apps mitunter stattliche Sprünge vollführen. Soll man sich darüber ärgern? Das kann man natürlich ganz nach Gusto tun. Aber mit den Apps verhält es sich wie mit einem Navi: Eine neue Route wird selbstverständlich angezeigt, und eine Wetter-App zeigt natürlich die neuen „Vorstellungen“ des Wettermodells an. Und diese sind, das darf man sich gerne in Erinnerung rufen, immer wahrscheinlicher als die alten Lösungsvorschläge.

Dipl.-Met. Martin Jonas

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 13.04.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst