Sonnige Aussichten

Bemerkt haben es wahrscheinlich die Besitzer von Solaranlagen. In den letzten Wochen und Monaten konnten reichlich Sonnenstunden gesammelt werden. Der März war im Flächenmittel über Deutschland der zweisonnigste März seit Aufzeichnungsbeginn. Nur im Jahr 2022 war es noch sonniger. Acht der zehn sonnigste Märzmonate wurden nach dem Jahr 2000 registriert.

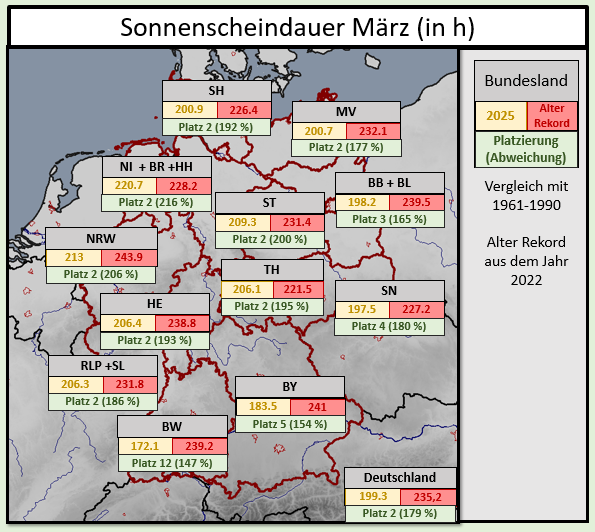

Märzsonne

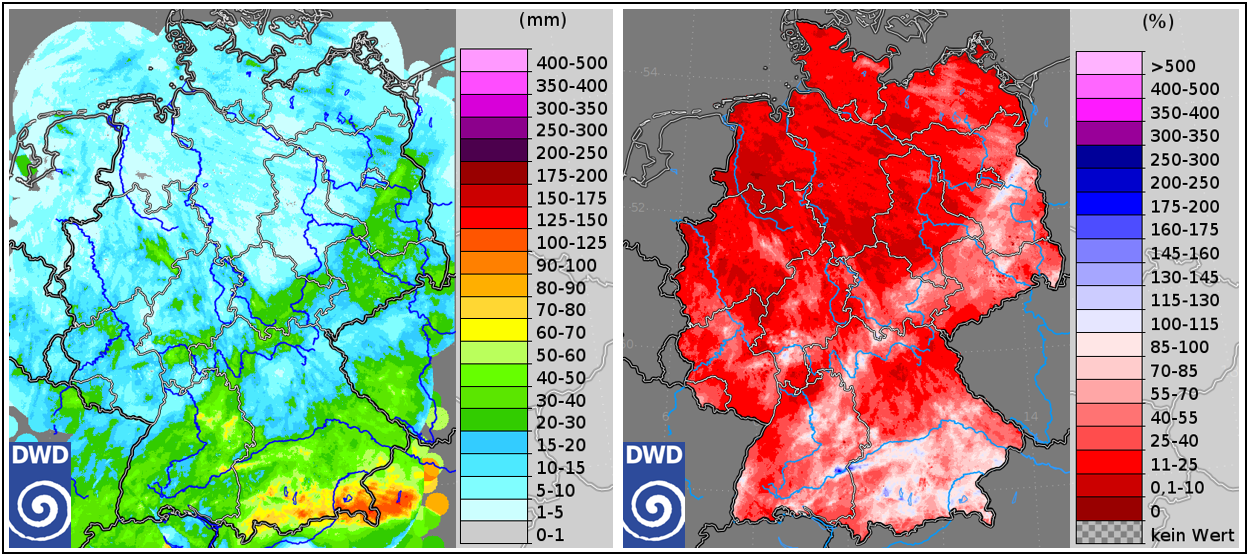

Schaut man sich die einzelnen Bundesländer an, so gab es im Schnitt die meisten Sonnenstunden (knapp 221 h) in Niedersachsen (inkl. Bremen und Hamburg), kurz dahinter folgen NRW (213 h) und Sachsen-Anhalt (gut 209 h). Niedersachsen stellt auch das Bundesland dar, in dem die Abweichung zum Klimamittel 1961 bis 1990 am größten gewesen ist. Die Sonne schien mehr als doppelt so lange, wie für einen Märzmonat üblich (216%). Deutlich mehr Sonne gab es auch in den anderen Bundesländern, wobei es in Baden-Württemberg die geringsten positive Abweichungen gab (172 h, 147 %).

Sonnenscheindauer im Monat März in Stunden unterteilt nach Bundesländern. Zum Vergleich wurde der bisherige Rekordwert aus dem Jahr 2022 dazu geschrieben. Außerdem sieht man die Platzierung im Vergleich zu den Rekordwerten und die Abweichung im Vergleich zum Mittel 1961 bis 1990.

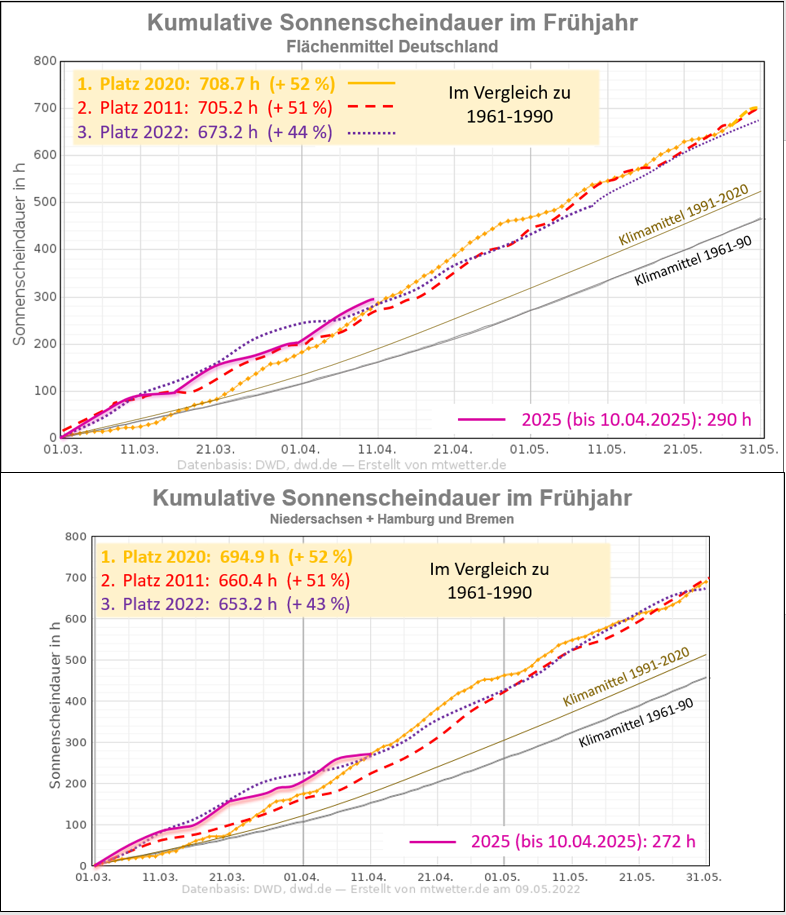

Frühjahressonne derzeit im Bereich der Rekordwerte

Schon der Februar bot ein Sonnenplus von mehr als 25 % und in den ersten zehn Apriltagen gab die Sonne weiter Vollgas. Vor allem im Westen und Südwesten des Landes wurden schon fast Dreiviertel der Monatssumme erreicht. Betrachtet man das Frühjahr 2025, so erkennt man, dass wir uns derzeit am Oberrand der bisherigen Frühlingsrekorde bewegen. Nimmt man das Flächenmittel über Deutschland, so liegt das Jahr 2020 auf Platz 1 mit fast 709 Sonnenstunden. Dahinter folgen 2011 (705 h) und 2022 (673 h). In der Grafik sind die Treppchenplätze im Vergleich zu den Referenzperioden dargestellt. Eingetragen ist auch die aktuelle Kurve 2025. Man sieht, dass bis zum 10. April das aktuelle Frühjahr sich im Bereich der Rekordjahre bewegt.

Die Grafik zeigt die kumulative Sonnenscheindauer für das Frühjahr. Neben den beiden Referenzperioden (1961-1990 und 1991-2020), wurden die drei Rekordfrühjahre im Vergleich zum aktuellen Verlauf 2025 mitgeplotted.

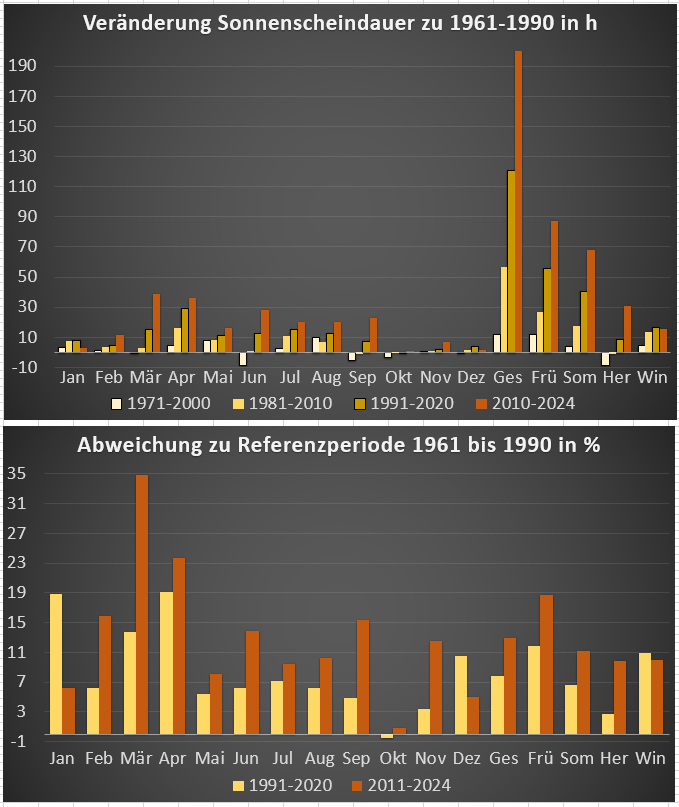

Die Jahre werden immer sonniger

Betrachtet man das ganze Jahr, so erkennt man, dass die Sonnenscheindauer sukzessive zunimmt. Das gilt für fast alle Jahreszeiten, wobei die Zunahme im Frühjahr am deutlichsten ausfällt. Über das ganz Jahr betrachtet, gab es in der Referenzperiode 1991 bis 2020 121 h mehr Sonne, als noch in der Periode 1961 bis 1990. Das ist eine Zunahme von fast 8%. Schaut man sich nur die Jahre ab 2011 an (14 Jahre), so gab es im Mittel im Vergleich zu 1961 bis 1990 sogar 200 Sonnenstunden mehr (+13%).

Das ist schon eine enorme Zunahme. Möchte man daraus die zusätzliche Leistung errechnen, die mit einer Solaranlage erreicht wird, dann ist dies nicht ganz so einfach, weil dies sehr stark davon abhängt zu welcher Jahreszeit die zusätzlichen Sonnenstunden erzeugt wurden (Sonnenwinkel). Man kann aber sicher davon ausgehen, dass die zusätzliche Strommenge nicht gering ist.

In der Grafik sieht man die Veränderung der Sonnenscheindauer in h (oben) bzw. Prozent (unten) für die einzelnen Monate, Jahreszeiten und das Gesamtjahr) im Vergleich verschiedener Referenzperioden zu 1961 bis 1990.

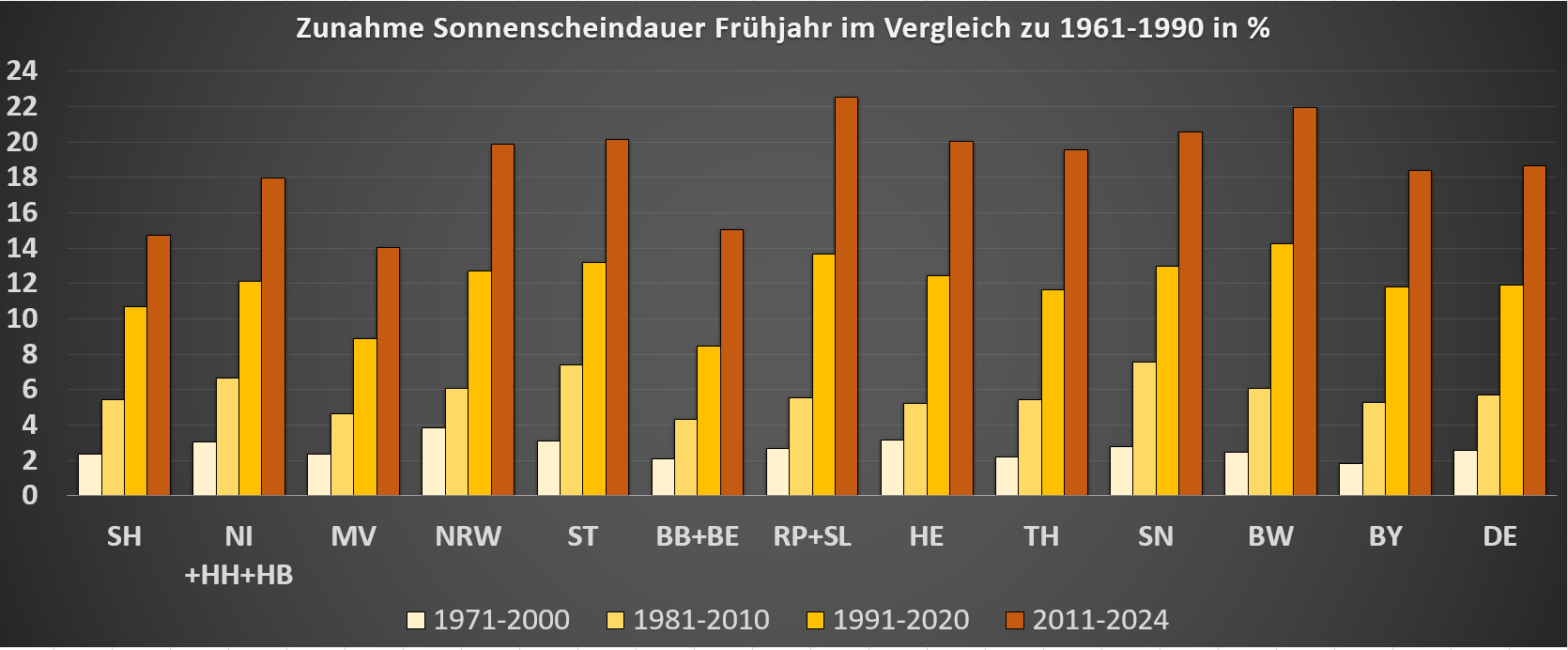

Größtes Sonnenplus im Frühjahr

Wie bereits erwähnt, nimmt die Sonnenscheindauer im Mittel in jeder Jahreszeit zu. In den Monaten Mai, Dezember und Januar, fallen die Zunahmen aber eher gering aus. Im Oktober lässt sich gar keine Veränderung feststellen. Unterteilt man das Jahr in Jahreszeiten, so fällt deutlich auf, dass das Frühjahr die stärkste Zunahme zeigt. Fast 19 % mehr Sonne gab es im Zeitraum 2011 bis 2024 im Vergleich zu 1961 bis 1990. Ein möglicher Grund ist die Zunahme an blockierenden Hochdrucklagen.

Unterteilt man nun noch in Bundesländer, so erkennt man, dass die Sonnengewinner in Rheinland-Pfalz/Saarland (+22.5 %) und Baden-Württemberg (+21.9%) leben, während die Zunahme in Mecklenburg-Vorpommern (+14 %) und Schleswig-Holstein (+14.7 %) am geringsten ausfiel.

In der Grafik sieht man die relative Veränderung der Sonnenscheindauer für die verschiedenen Bundesländer im Frühjahr im Vergleich verschiedener Referenzperioden zu 1961 bis 1990.

Im Nordosten die meiste Sonne

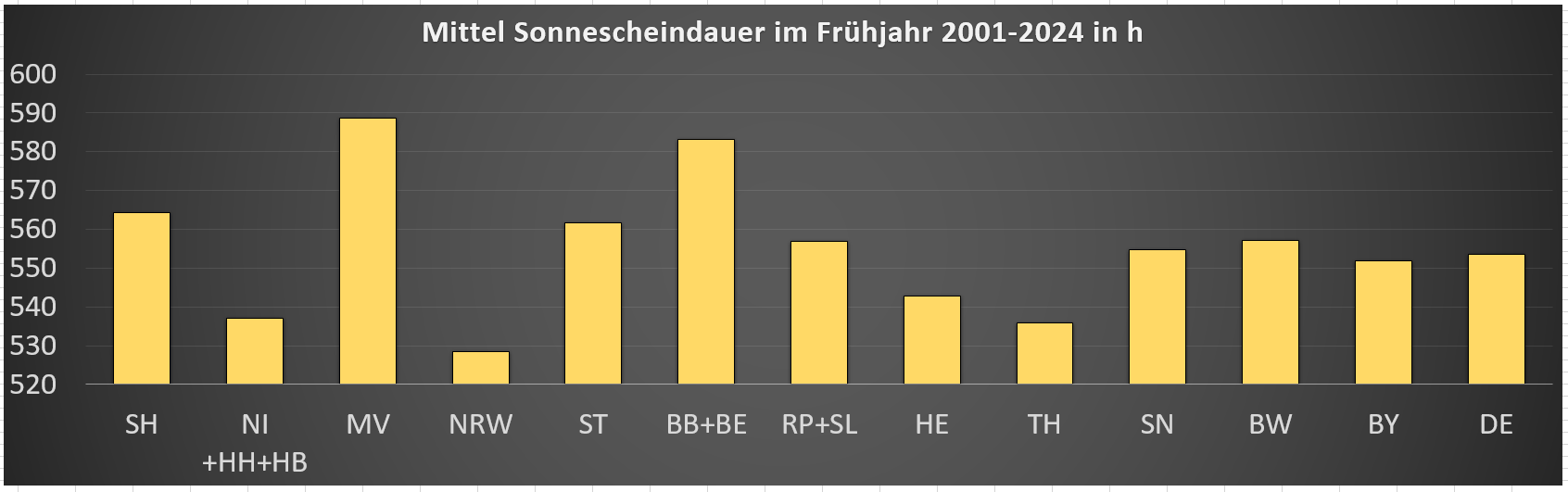

Trotz der geringeren Zunahme bleibt Mecklenburg-Vorpommern im Frühjahr das sonnigste Bundesland in Deutschland, dicht gefolgt von Brandenburg/Berlin. Übrigens: Über das gesamte Jahr gemittelt scheint die Sonne am längsten in Brandenburg/Berlin. Das war 1961 bis 1990 noch anders, da lag Mecklenburg-Vorpommern noch an der Spitze.

Die Grafik zeigt die Anzahl an Sonnenstunden im Frühjahr als Mittelwert für die Periode 2011 bis 2024 unterteilt nach Bundesländern.

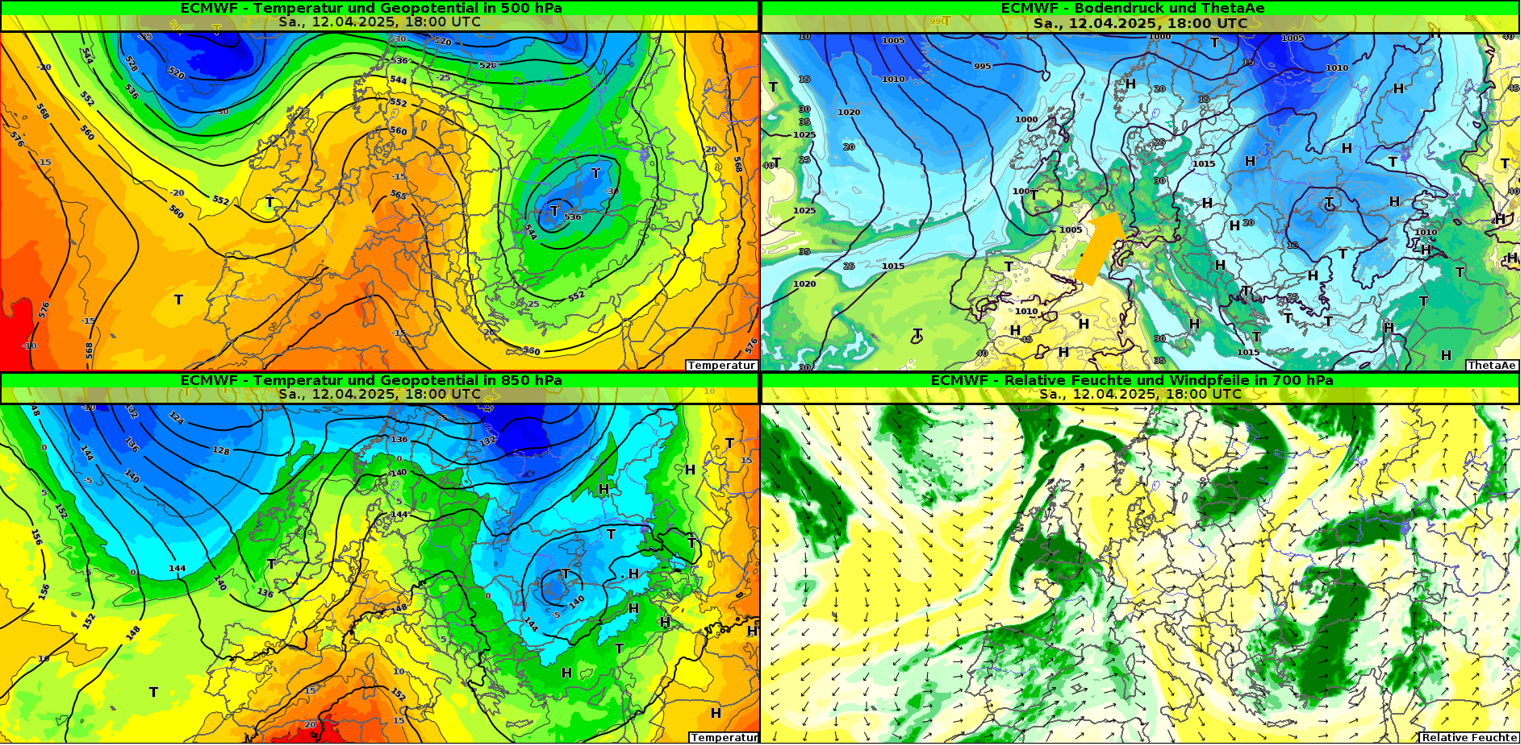

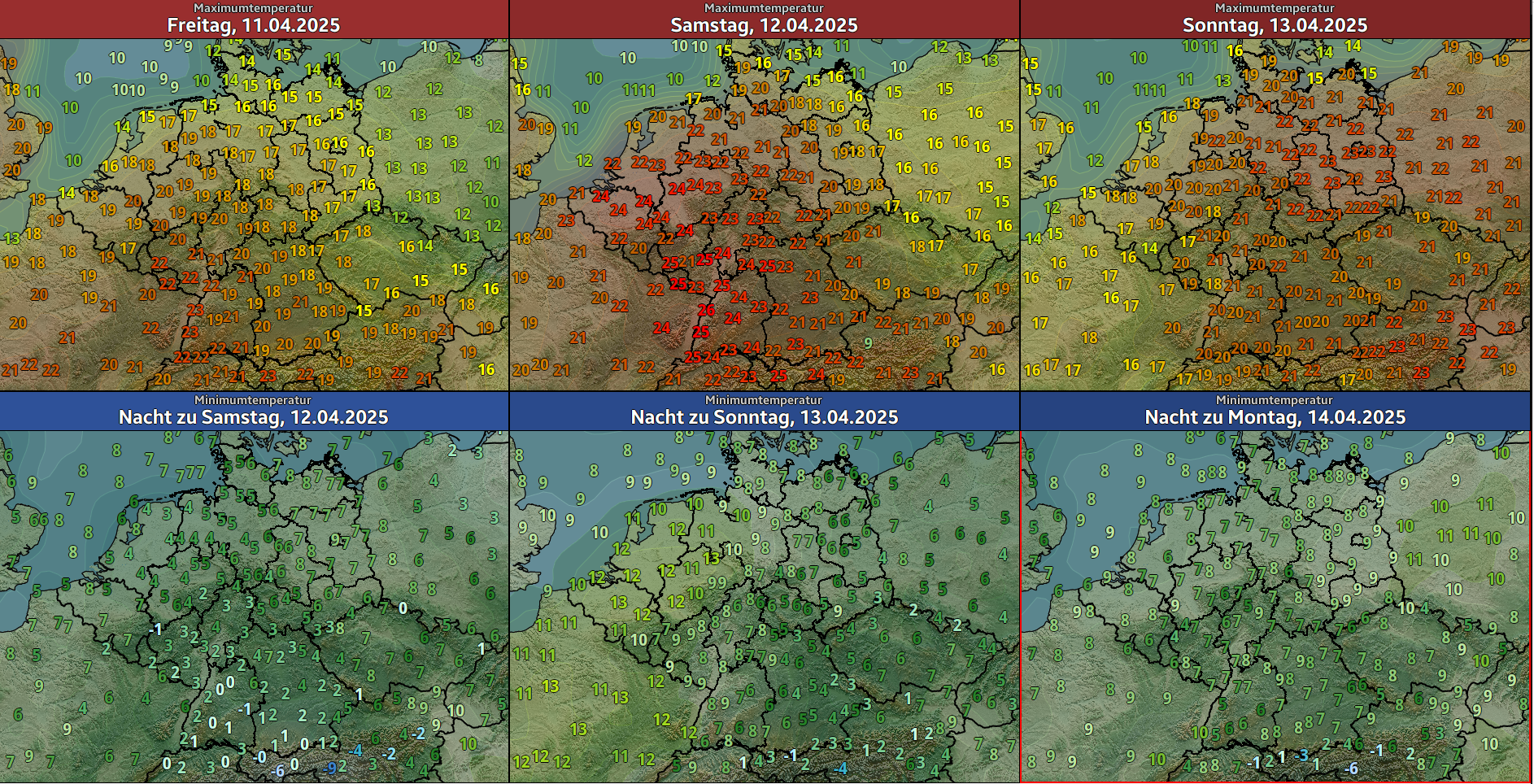

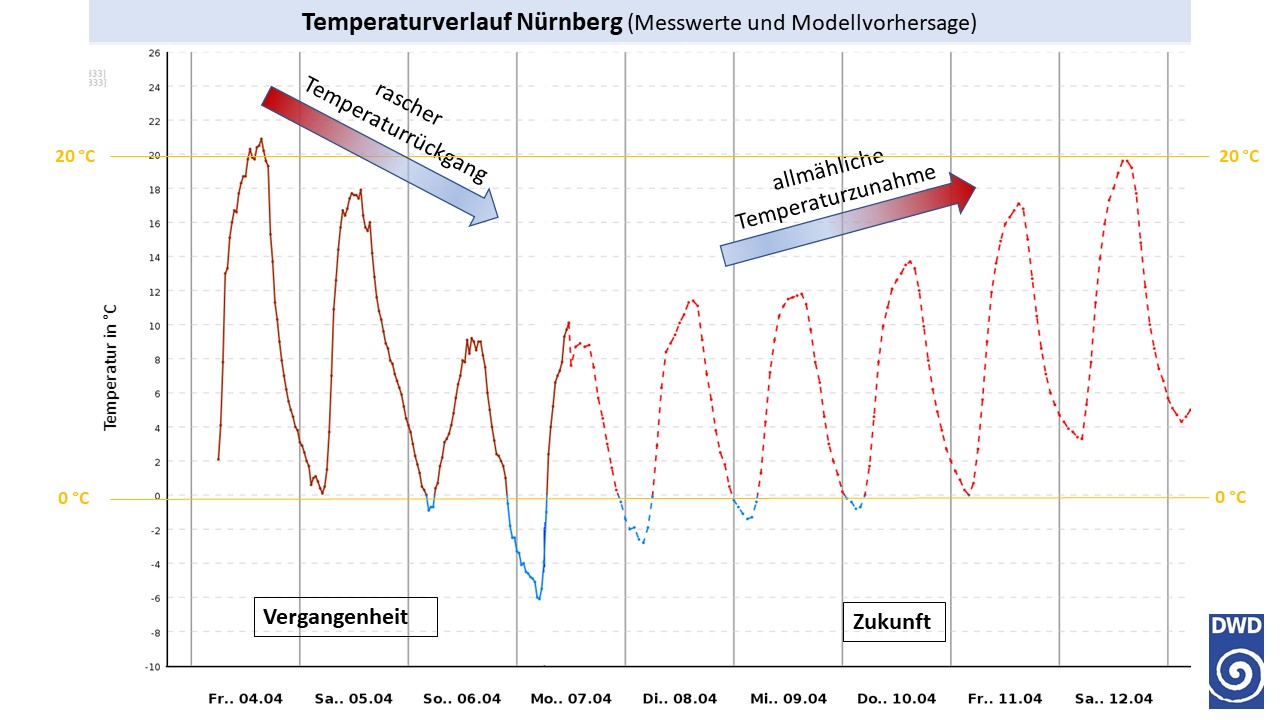

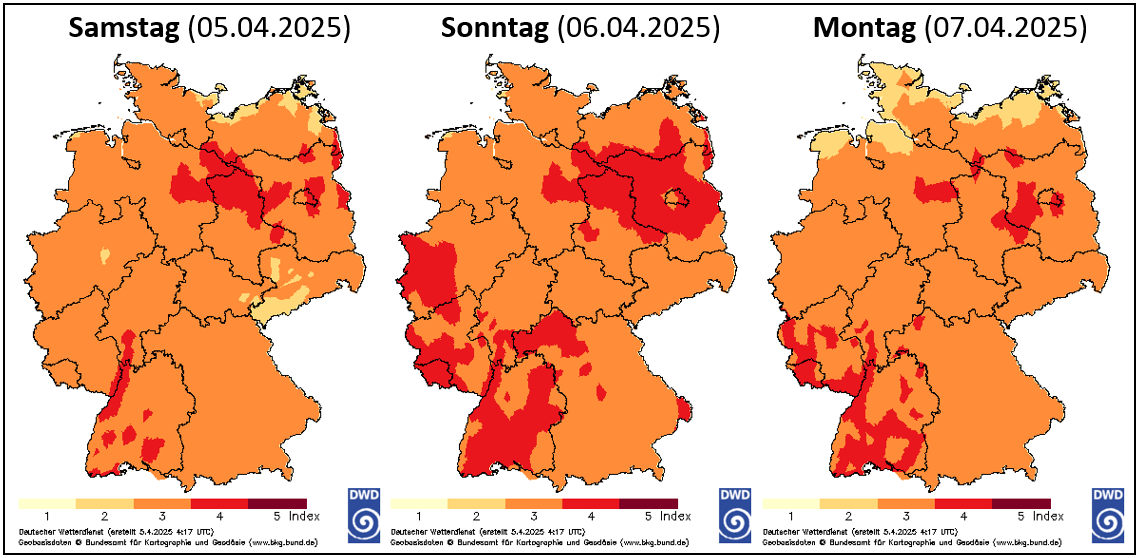

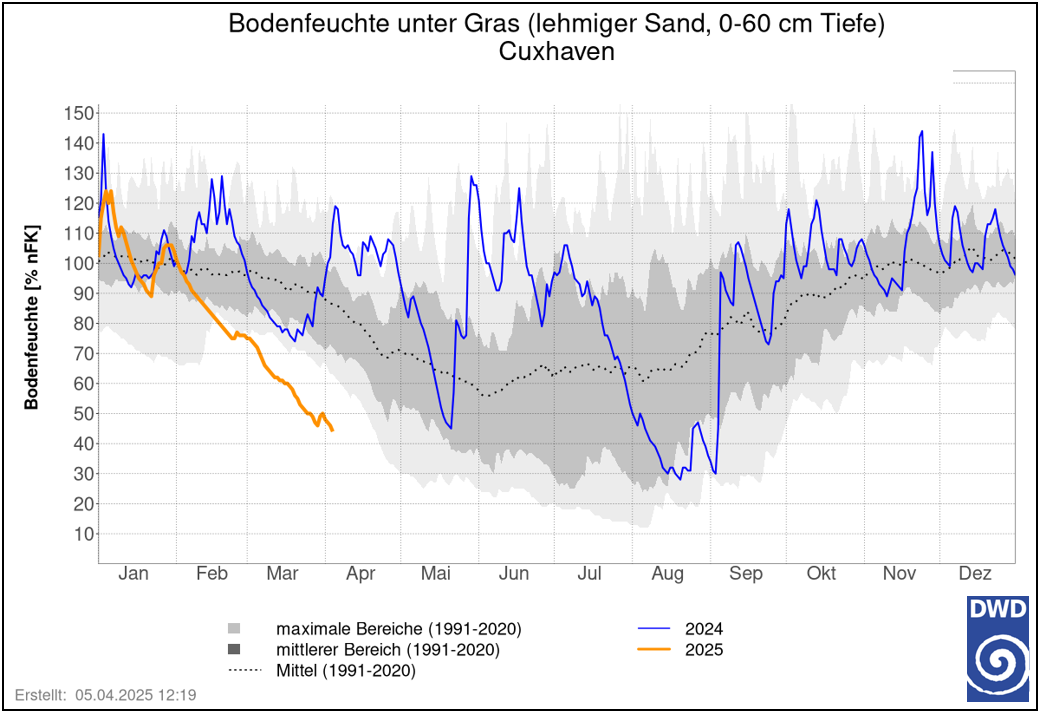

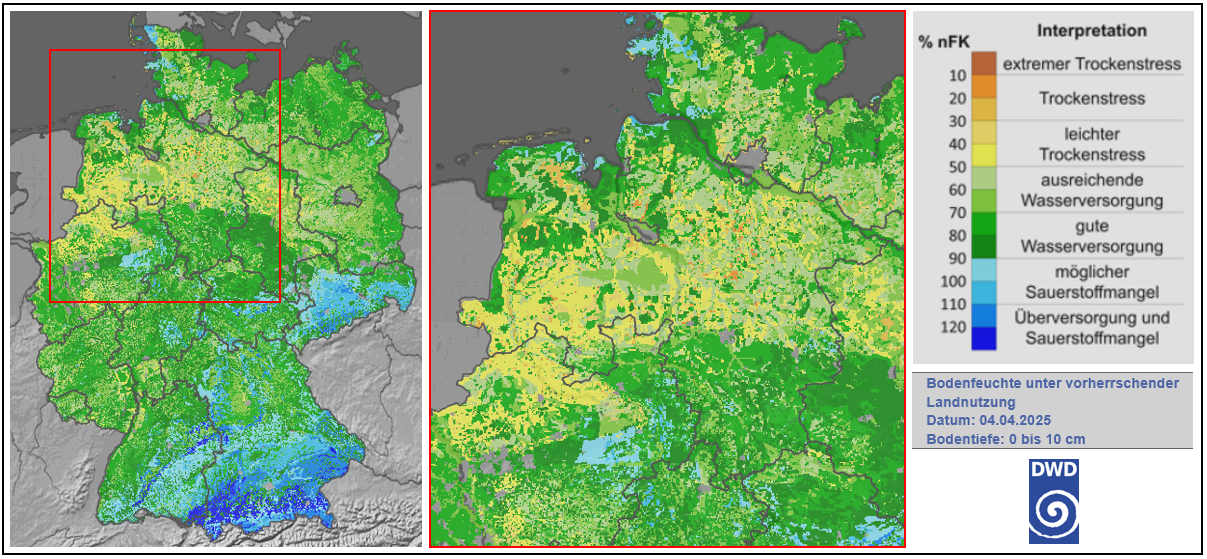

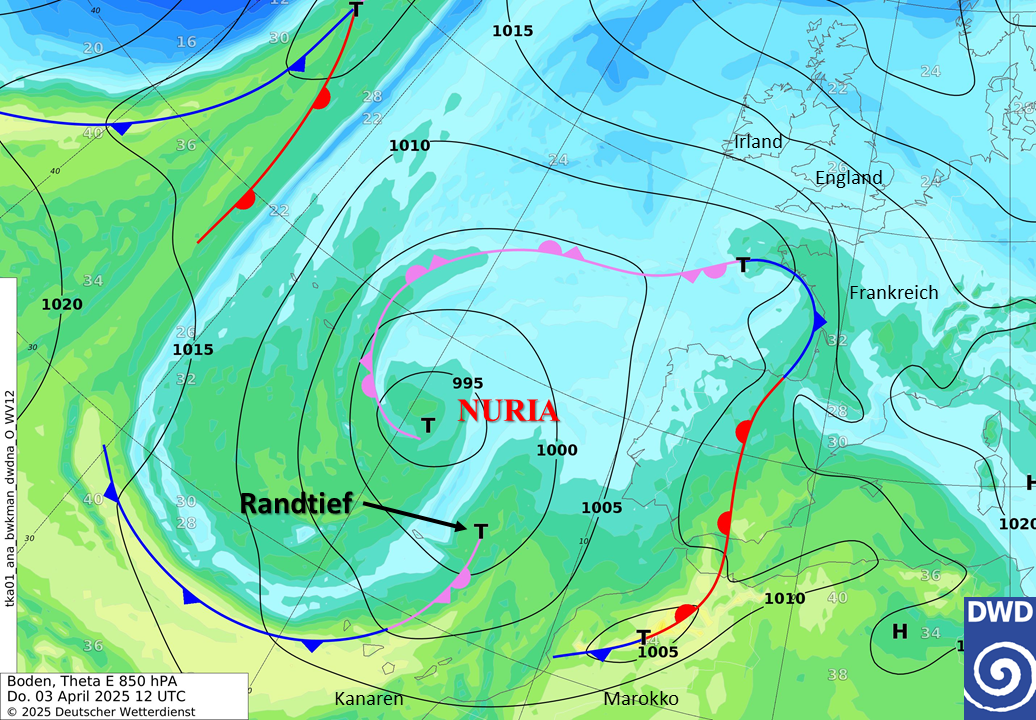

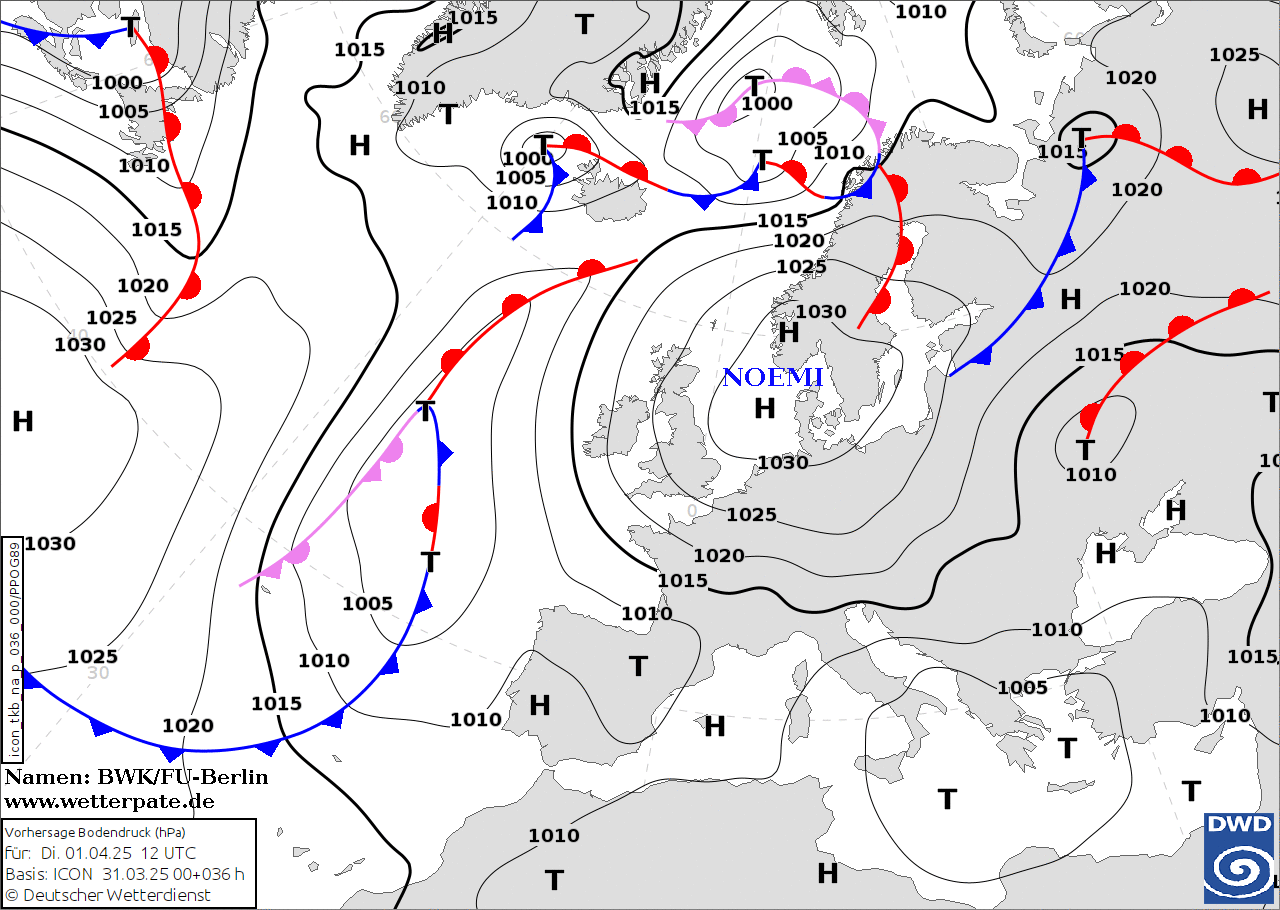

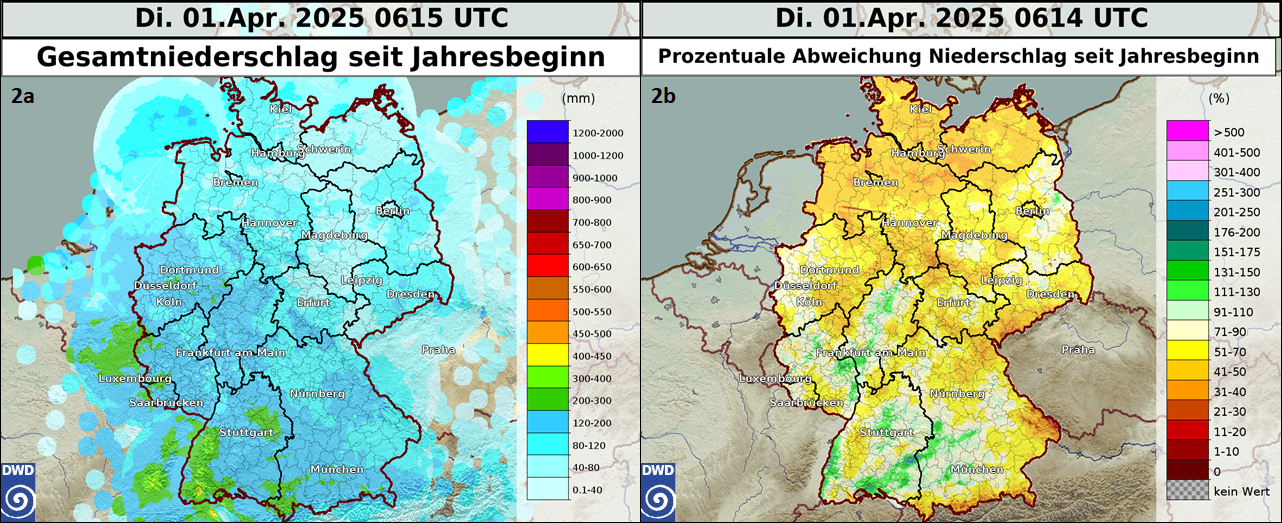

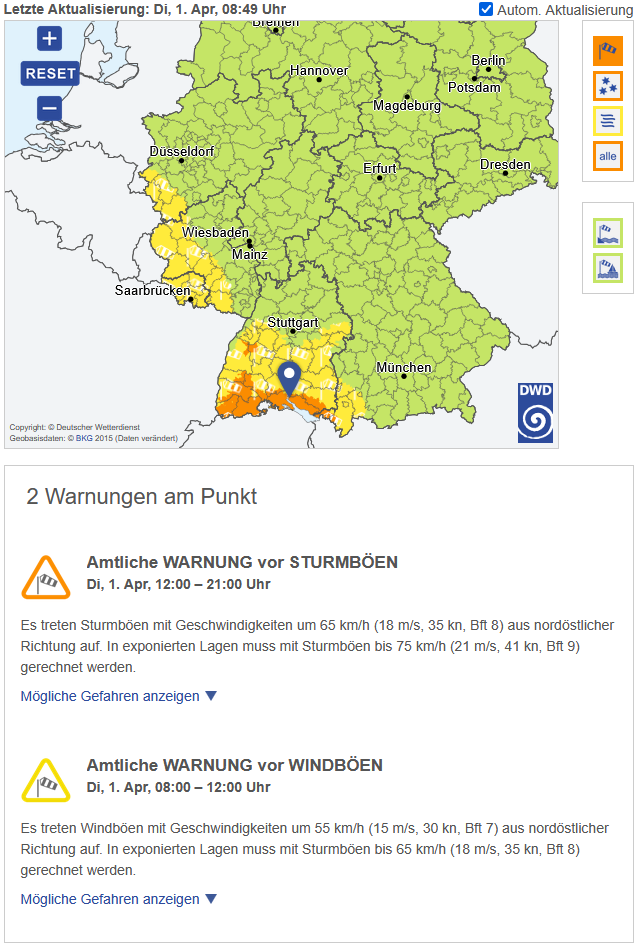

Sonnenpause ab der neuen Woche

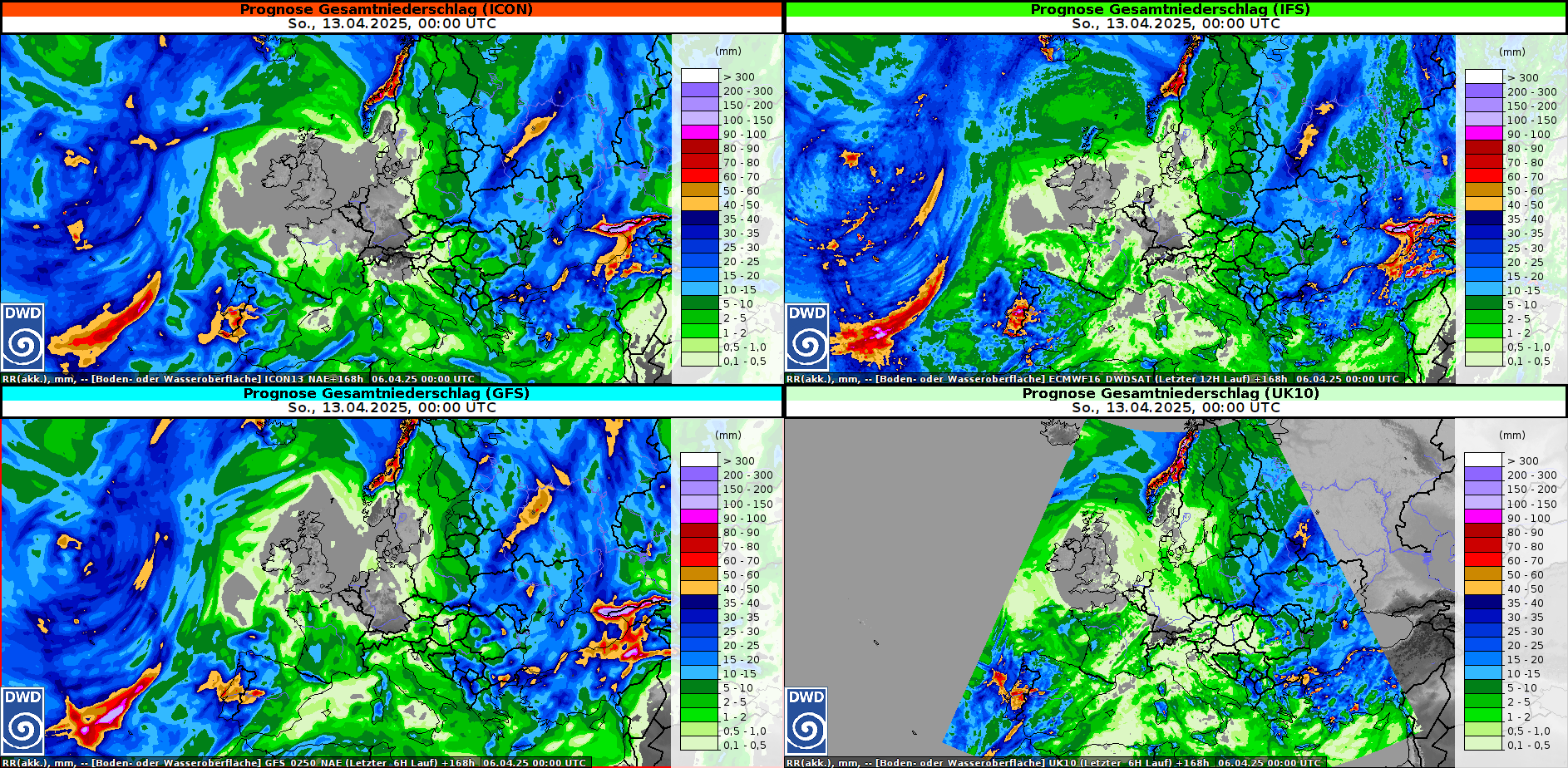

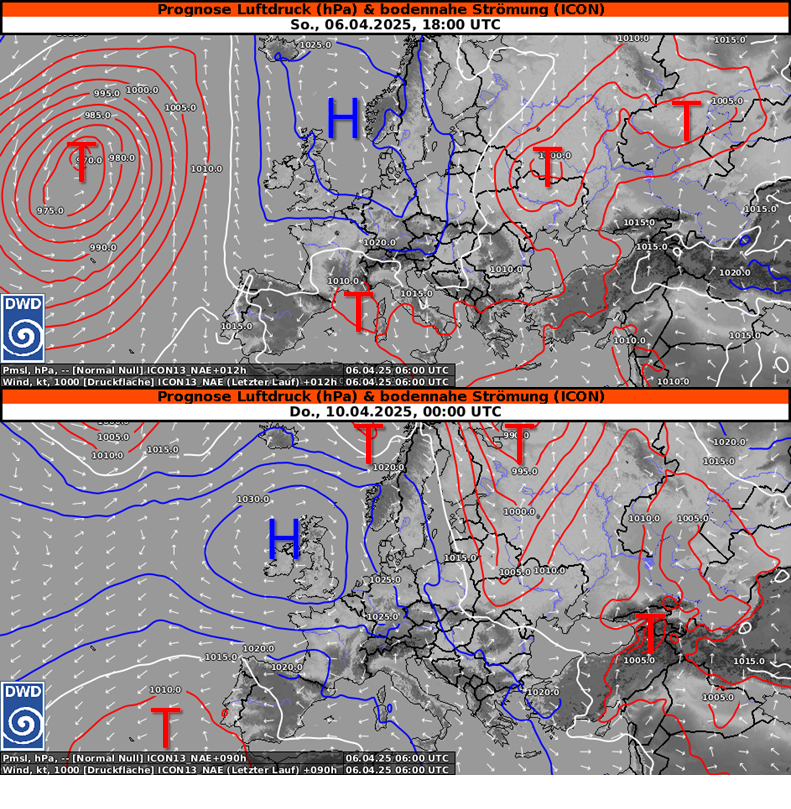

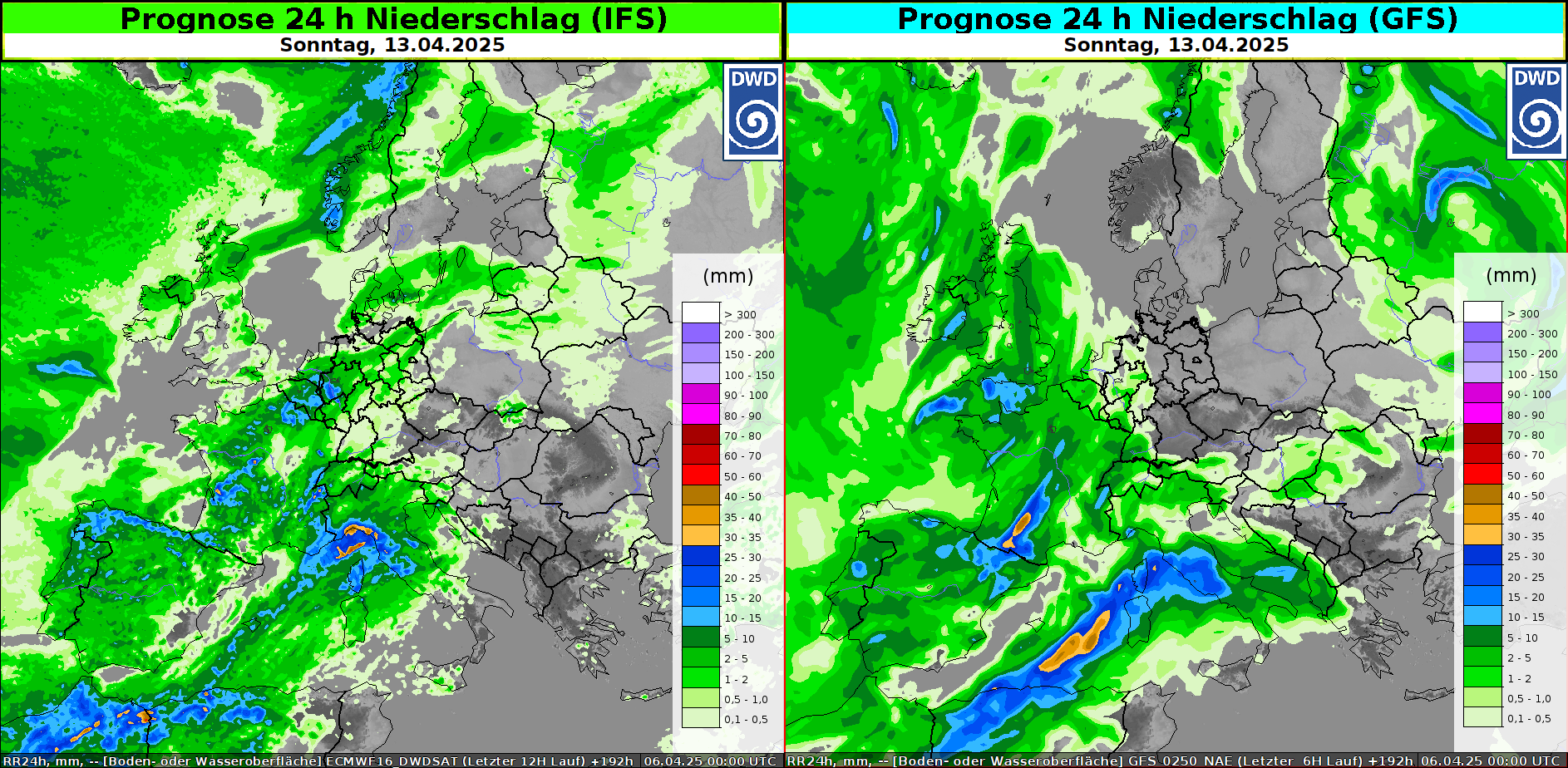

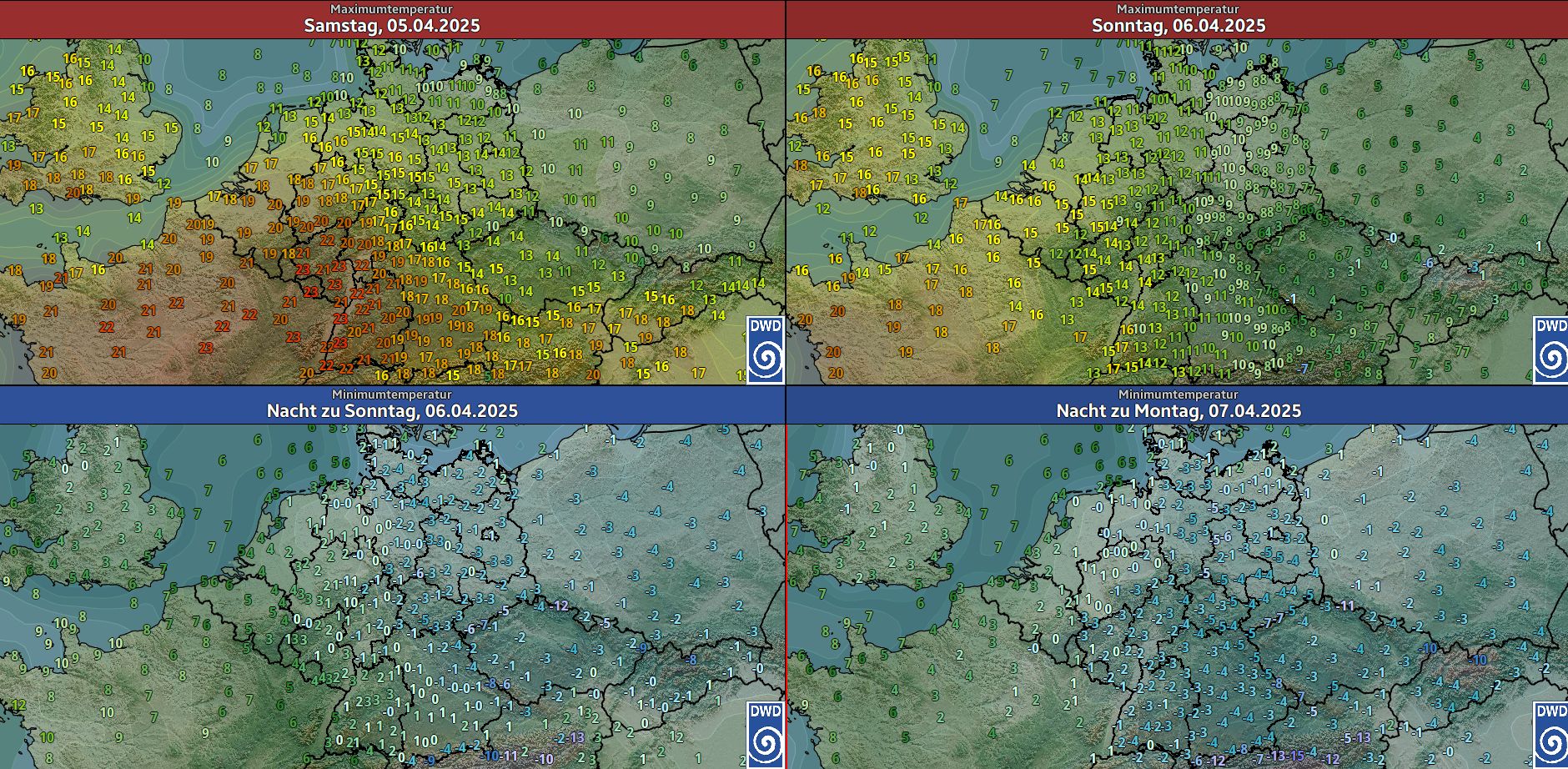

Während die Sonne vor allem in der Südwesthälfte in den nächsten beiden Tagen weiter Gas gibt, steht ab dem Sonntag ein Wetterumschwung mit langersehnten Niederschlägen ins Haus. Wieviel es am Ende gibt, ist noch unsicher. Mit Sonne von früh bis spät ist dann aber erstmal Schluss.

Dipl.-Met. Marcus Beyer

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 10.04.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst