Polarluft versus Warmluft

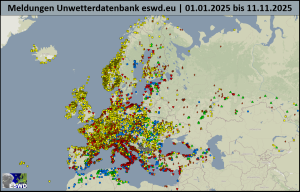

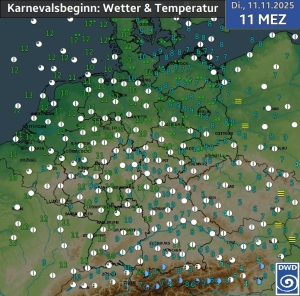

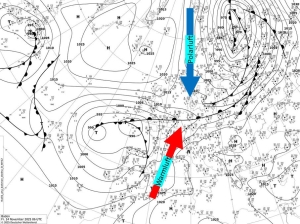

Zwei völlig konträre Luftmassen treffen derzeit in Deutschland aufeinander. Während in den Norden bereits polare Meeresluft einfließt, lagert im Süden subtropische Warmluft. Dort wo diese zwei Luftmassen aufeinandertreffen hat sich eine Luftmassengrenze etabliert, in deren Umgebung es zu länger anhaltenden Regenfällen kommt. Am Freitagmorgen erstreckte sich die Luftmassengrenze in etwa vom Emsland über die Lüneburger Heide bis in die Uckermark.

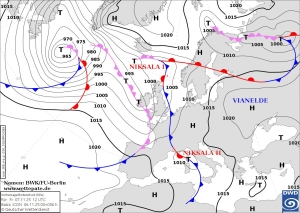

Analysekarte für Europa mit Lage der Druckgebilde und Isobaren sowie Stationsdaten am Freitagmorgen, den 14.11.2025 um 06 UTC. Quelle: DWD

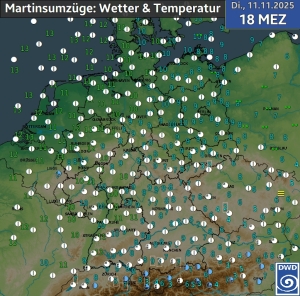

Am heutigen Freitag stehen in der Warmluft im Süden und Südwesten des Landes nochmals außergewöhnlich milde Temperaturen auf der Agenda. Die Höchstwerte bewegen sich dort zwischen 18 und 22 Grad. Bereits gestern wurden ähnliche Maxima erreicht, sodass an einigen Stationen Dekaden-, teils auch Monatsrekorde gemessen wurden. Nachfolgend eine kleine Tabelle der Höchstwerte des gestrigen Tages (Donnerstag, 13.11.2025).

| Station | Temperatur |

| Emmendingen-Mundingen (BW) | 22,3 °C. |

| Baden-Baden-Geroldsau (BW) | 22,1 °C. |

| Freiburg (BW) | 22,0 °C. |

| Hechingen (BW) | 21,5 °C. |

| Elzach-Fisnacht (BW) | 21,4 °C. |

Am Samstag gehen die Höchstwerte dann auch im Süden etwas zurück, liegen aber immer noch im sehr milden Bereich zwischen 10 und 15 Grad.

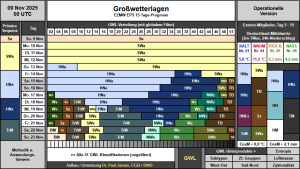

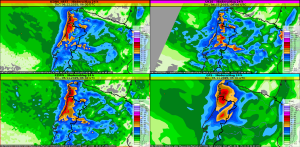

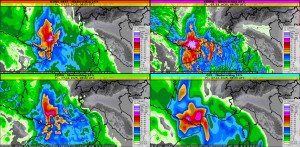

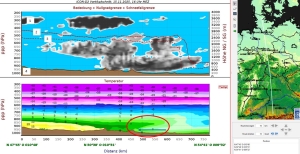

Wir wollen uns nun aber der Luftmassengrenze am Samstagnachmittag widmen. In nachfolgendem Bild wurde eine Cross-Section, also ein Vertikalschnitt durch die untere Atmosphäre, durchgeführt. Die Route verläuft vom äußersten Süden über die Mitte bis in den Norden Deutschlands (Kaufbeuren-Meiningen-Peine-Hamburg-Flensburg).

Cross-Section von Süd nach Nord am Samstagnachmittag, den 15.11.2025 um 15 UTC. Quelle: DWD

Im oberen Bild ist die Bewölkung in verschiedenen Höhenniveaus (1), die Nullgradgrenze (2), die Schneefallgrenze (3) und die Topografie (4) abgebildet. Die ganzen Angaben beziehen sich immer auf den jeweiligen Streckenabschnitt (Distanz zum Startpunkt ist ganz unten im Bild in Kilometer angegeben). Ganz im Süden herrscht am Samstagnachmittag nur etwas hohe Bewölkung vor, anschließend gesellt sich weiter in Richtung Landesmitte auch mittelhohe Bewölkung dazu und im frontalen Bereich (Luftmassengrenze) erstreckt sich die Bewölkung nahezu über alle Höhenniveaus. Ganz im Norden gibt es dann kaum noch Bewölkung. Die Höhe der Nullgradgrenze verläuft im Bereich der Warmluft sehr konstant in etwa 2500 m Höhe und sinkt dann nördlich der Luftmassengrenze rapide auf etwa 800 m ab. Mit der Schneefallgrenze verhält es sich ähnlich auf etwas niedrigerem Niveau. Das ist daher der Fall, da Schnee auch bei leichten Plusgraden fällt, bevor er schmilzt. Da die Schneefallgrenze aber auch im Norden noch bei 400-600 m liegt und es dort keine entsprechend hohen Erhebungen gibt, ist am Samstag auch in der Polarluft nicht mit Schneefall am Boden zu rechnen.

Im unteren Bild ist die Temperatur in verschiedenen Höhenniveaus sowohl als farbige Flächendarstellung, als auch als Zahlenwert abgebildet. In der Warmluft ergibt sich eine relativ homogene Verteilung und die Temperatur nimmt nach Norden hin langsam ab. Als interessant kristallisiert sich der rot eingekreiste Bereich heraus. Hier kann bodennah mit einem östlichen Wind bereits die kältere Luft (blauer Pfeil) einfließen, während im etwas höheren Niveau noch die Warmluft vorherrschend bleibt. Die Kaltluft schiebt sich also wie ein Keil unter die Warmluft und zwingt diese zur Hebung, wodurch Niederschläge ausgelöst werden. Wäre die einfließende Kaltluft bodennah noch etwas kälter und der Boden ausgekühlt, könnte sich hier eine gefährliche Lage mit gefrierendem Regen einstellen, was aber am Samstag nicht der Fall sein wird.

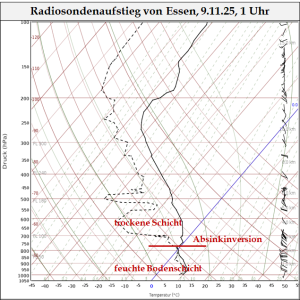

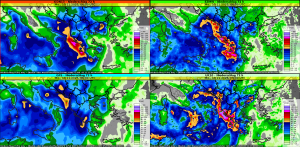

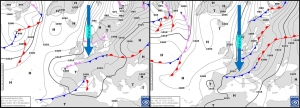

Am Sonntag erstreckt sich die Luftmassengrenze in etwa vom Niederrhein bis zur Lausitz und am Montag wird dann das ganze Land mit polarer Kaltluft geflutet.

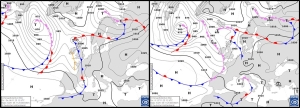

Vorhersagekarte für die Druckverteilung und die Lage der Frontensysteme am Sonntag, den 16.11.2025 um 12 UTC und am Montag, den 17.11.2025 um 12 UTC. Quelle: DWD

Wer nun aber deutschlandweit einen Wintereinbruch samt Schneefall bis ins Tiefland erwartet, der wird enttäuscht. Allenfalls in den Alpen kann sich ab Montagnachmittag eine Schneedecke bilden und auch in den höheren Lagen der Mittelgebirge reicht es hier und da für eine dünne Neuschneedecke.

Dipl.-Met. Marcel Schmid

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 14.11.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst