Winterzwischenbilanz – Großteil der Kälte eigenproduziert

Einleitung

Der Januar ist fast zu Ende und damit auch zwei Drittel des meteorologischen Winters. Höchste Zeit einmal kurz Zwischenbilanz zu ziehen. Wenn man die letzten Wochen Revue passieren lässt, dann muss man ganz nüchtern feststellen, dass es richtigen Winter kaum gegeben hat. Dennoch gab es auch längere kalte Phasen, teils mit Dauerfrost auch in tiefen Lagen. Wie dies sein kann, soll in weiterer Folge näher erläutert werden.

Wie man kalte Luft bekommt | Advektion

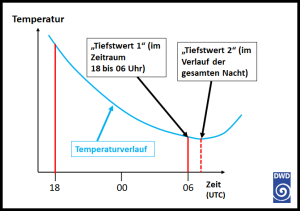

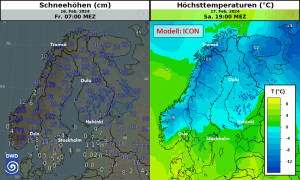

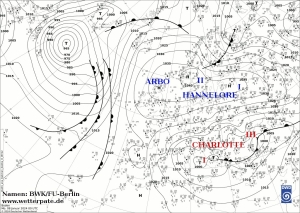

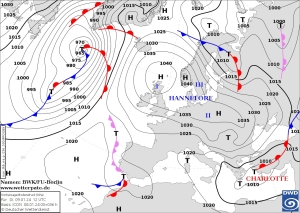

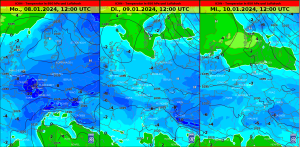

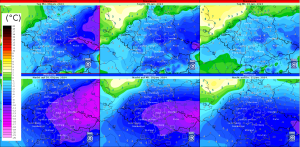

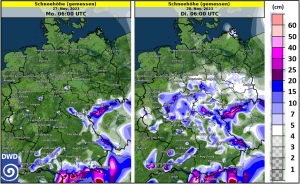

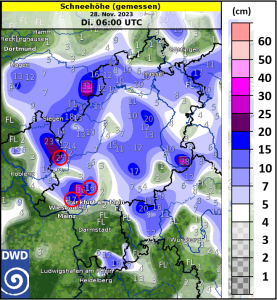

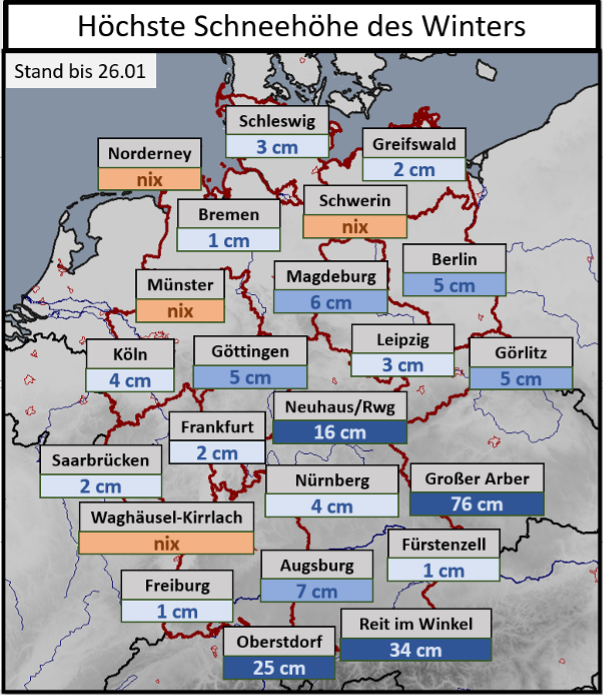

Es gibt letztlich zwei Möglichkeiten, um Kälte zu erzeugen. Entweder kalte Luft wird von irgendwoher herangeführt (Advektion) oder die Kälte wird vor Ort selbst „produziert“. Advektion kalter Luft kann es entweder aus Norden geben (maritim geprägte, eher feuchte Kaltluft) oder aus Osten (kontinental geprägte, eher trockene Kaltluft). Die einzige Lage, bei der es durch Advektion kalter Luft aus Norden in Folge einer Grenzwetterlage nennenswert Schnee gegeben hat, war zu Beginn des Jahres mit Tief Charly (09.01.). Gebietsweise gab es dadurch über der Mitte des Landes auch in tiefen Lagen nennenswert Schnee. Davon abgesehen hat der Winter aber bisher nicht wirklich viel Schnee parat, wie auch die Karte mit der bisher höchsten Schneehöhe des Winters an ausgewählten Stationen zeigt (beachte: Es wird immer um 07 MEZ am Morgen gemessen). In tiefen Lagen stehen oft nur weniger klägliche Zentimeter zu Buche (wenn überhaupt), die auch oft nur von kurzer Dauer waren.

Die Grafik zeigt die im meteorologischen Winter 2024/25 (Dezember bis Februar) bisher gemessene höchste Schneedecke an ausgewählten Wetterstationen. Die Schneedecke wird immer morgens um 06 UTC (7 MEZ) gemessen.

Eine Ostlage, bei der kalte Luftmassen von Russland über Osteuropa bis nach Deutschland geführt werden, gab es in diesem Winter bisher noch gar nicht. Erschwerend kommt hinzu, dass sowohl der Dezember, als auch der Januar in diesen Regionen deutlich wärmer ausgefallen sind, als im vieljährigen Mittel, sodass selbst dort kaum Kaltluft vorhanden ist.

Wie man kalte Luft bekommt | Eigenproduktion

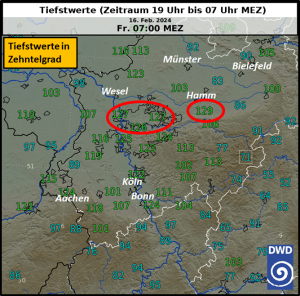

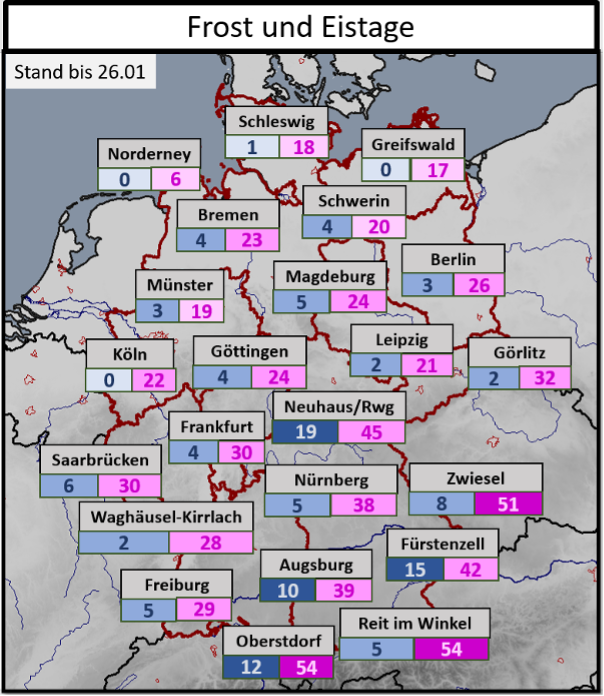

Trotzdem gab es auch in diesem Winter kältere Phasen, wie in der vergangenen Woche, als es in einigen Regionen im Tiefland mehrere Tage Dauerfrost (Eistage) gegeben hat. Dies kann man auch in der Bilanz der bisher in diesem Winter aufgetretenen Frost- und Eistage erkennen, die in der folgenden Grafik für ausgewählte Stationen dargestellt ist. An vielen Stationen in Deutschland gab es schon einen oder mehrere Dauerfrosttage. In Frankfurt am Main waren es bisher vier Stück, wobei 30 Frosttage zu Buche stehen (Schnitt Gesamtwinter Frankfurt 10 bzw. 44). Das sind zwar keine sonderlichen hohen Werte, aber sie zeigen, dass der Winter in Deutschland kein Totalausfall ist – zumindest von der Temperatur her.

Der Grund für die kalten Phasen war aber die „Eigenproduktion“ der Kaltluft und die schon mehrfach in den vergangenen Themen des Tages erläuterten Inversionswetterlagen.

Die Grafik zeigt die im meteorologischen Winter 2024/25 (Dezember bis Februar) bisher gemessene Anzahl an Eistagen (Tage mit Maxima unter 0 Grad, links) und Frosttagen (Tage mit Minima unter 0 Grad, rechts) an ausgewählten Wetterstationen.

Wie funktioniert die Eigenproduktion?

Immer wieder gab es in diesem Winter kräftige Hochdruckgebiete über Mitteleuropa und Deutschland. Im Winter führt dies aufgrund der langen Nächte dazu, dass sich die bodennahen Schichten sehr stark abkühlen können. Der fehlende Wind verhindert darüber hinaus, dass sich die bodennahe Kaltluft mit höheren Luftschichten mischen kann, sodass sich die bodennahe Kaltluft wie zäher Schleim halten kann – oft verbunden mit Nebel und Hochnebel. In höheren Lagen ist es dann im Gegenzug sehr mild.

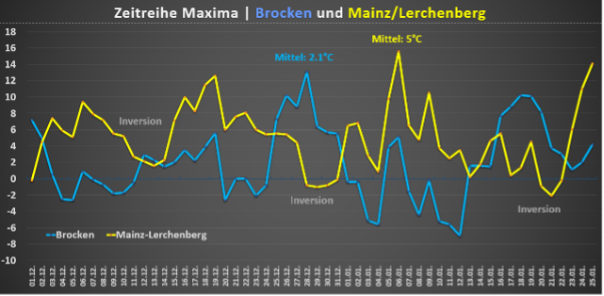

Schön zu sehen ist dies, wenn man sich einfach mal zwei Zeitreihen in diesem Winter nebeneinanderlegt. In der Grafik ist dies beispielhaft für den Brocken und Mainz Lerchenberg geschehen. Dargestellt sind die Höchsttemperaturen an jedem Tag. Man erkennt insgesamt drei länger andauernde Inversionswetterlagen, bei denen es auf dem Brocken wärmer gewesen ist als in Mainz am ZDF Sendestudio.

Auf der Grafik sind die Zeitreihen der Maximumtemperatur für Mainz-Lerchenberg und den Brocken dargestellt, beginnend ab dem 1.Dezember.

Neue Temperaturrekorde oben wie unten

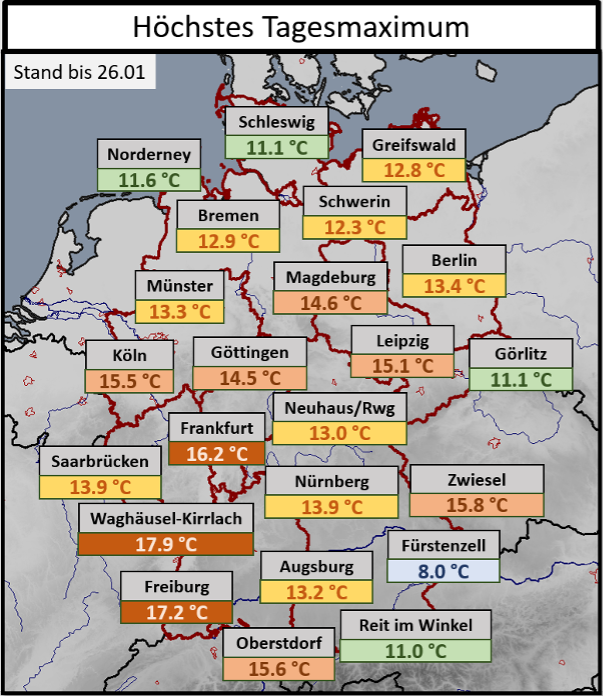

Durch die vorherrschenden Großwetterlagen gab es in diesem Januar nicht nur in tiefen Lagen neue Temperaturrekorde, sondern auch in höheren Lagen. Die folgende Karte zeigt erneut für ausgewählte Stationen die bisher in diesem meteorologischen Winter gemessene Maximumtemperatur. Es lässt sich kaum unterscheiden, welche Station eine Flachland- und welche eine Berglandstation ist.

Die Grafik zeigt die im meteorologischen Winter 2024/25 (Dezember bis Februar) bisher gemessene höchste Schneedecke an ausgewählten Wetterstationen. Die Schneedecke wird immer morgens um 06 UTC (7 MEZ) gemessen.

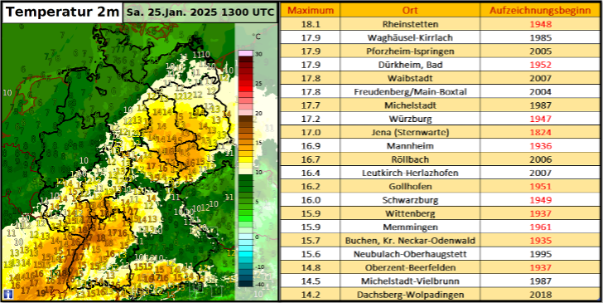

Während in der vergangenen Woche (19.01.) bei der letzten kräftigen Inversionslage auf einigen Berggipfeln neue Januarrekorde aufgestellt wurden (z.B. Neuhaus am Rennweg: 13.0 °C (alt:11.5 °C) oder Schmücke :13.8 °C (alt: 10.8 °C)), fielen am gestrigen Samstag bei einer windigen Südwestlage dann in tiefen Lagen die Januarrekorde. Auf der Grafik sieht man die Nachmittagstemperaturen um 14 Uhr MEZ und eine Liste mit Stationen, die den bisherigen Rekord eingestellt oder in den meisten Fällen übertroffen haben. Man erkennt zudem, dass es sich bei den Wetterstationen zum Teil um sehr alte Messreihen handelt.

Die Grafik zeigt die im meteorologischen Winter 2024/25 (Dezember bis Februar) bisher gemessene Anzahl an Eistagen (Tage mit Maxima unter 0 Grad, links) und Frosttagen (Tage mit Minima unter 0 Grad, rechts) an ausgewählten Wetterstationen.

Ausblick

Auch in der Folge ist von wirklichem Winter nicht viel zu sehen. Die neue Woche startet mit einer sehr mild Südwestwetterlage bei der oft Höchstwerte im zweistelligen Bereich erwartet werden. In der zweiten Wochenhälfte beruhigt sich das Wetter zwar, die dann wieder einfließende Polarluft ist aber weder wirklich kalt, noch kann sie sich im Zuge einer neuen, starken Inversionslage vor Ort nennenswert abkühlen.

Dipl.-Met. Marcus Beyer

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 26.01.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst