„Frühlingshafte“ Milde und fehlendes Eis in der Arktis

In der Arktis war es zuletzt deutlich milder als für die Jahreszeit üblich. Anders als gewöhnlich hat sich die Eisfläche Anfang Februar verkleinert statt vergrößert. Aktuell ist die Eisfläche so klein wie noch nie seit Aufzeichnungsbeginn zu diesem Zeitpunkt im Jahr.

Im März wird gewöhnlich das Maximum der arktischen Meereisbedeckung erreicht. Etwas mehr als einen Monat vorher stellte sich eine ungewöhnliche Wetterlage über der Arktis ein. Vom Atlantik wurde milde Luft mit Sturmtiefs weit nach Norden geführt und erreichte schließlich auch den Nordpol. Die dort lagernde Kaltluft wurde von der zentralen Arktis an die Randbereiche gedrängt und gelangte insbesondere über dem nordamerikanischen Kontinent weit nach Süden.

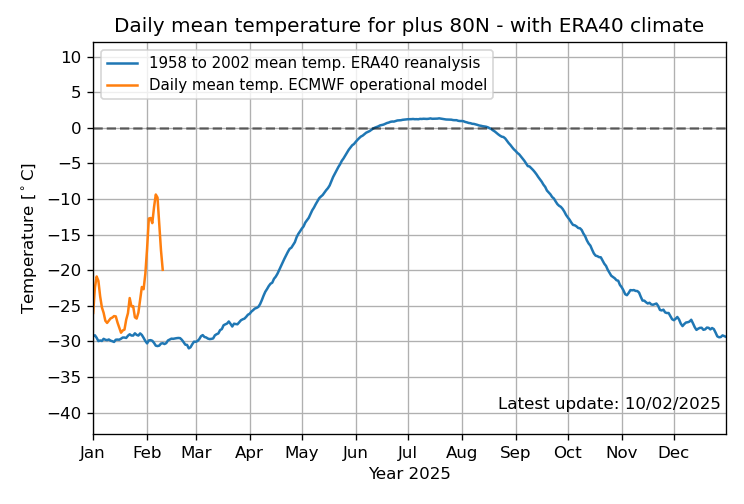

Die vergleichsweise milde Luft führte in den zentralen Bereichen der Arktis zu sehr hohen positiven Temperaturabweichungen gegenüber dem langjährigen Mittel. Im Mittel von 1958 bis 2002 sind nördlich von 80 Grad Nord zu dieser Zeit etwa -30 Grad zu erwarten. Im Rahmen des „Wärmevorstoßes“ stieg die Temperatur in diesem Bereich auf -10 Grad. Die positive Abweichung betrug also 20 Kelvin (Abbildung 1). Dies sind Temperaturen, wie sie im Mittel erst im Mai erreicht werden. Aktuell sind die Temperaturen rund um den Nordpol zwar um 10 Kelvin gegenüber dem Wärmehöhepunkt gefallen, sind damit aber weiterhin deutlich höher, als sie es im Mittel der Vergangenheit waren.

Abb 1: Tägliche Mitteltemperatur nördlich von 80 Grad Nord (orange) – Klimamittel (blau)

Im Laufe der aktuellen Woche gibt es einen erneuten Transport milder Luft aus südlichen Breiten gen Norden. Diesmal findet der Vorstoß vom Pazifik aus statt und soll ab Donnerstag die Polregion erreichen. Kurzfristig kommt es dort also zu keiner Normalisierung der Temperaturen. Die kältesten Luftmassen auf der Nordhemisphäre findet man aktuell in Kanada und im Norden der USA. Im Nordwesten der USA liegen die Temperaturabweichungen heute bei etwa -20 Kelvin. Die Höchstwerte liegen dort heute nur bei -20 Grad Celsius.

Temperatur in 850 Hektopascal (etwa 1500 Meter Höhe) über der Nordhemisphäre

Solche massiven positiven Abweichungen am Nordpol sind zwar alles andere als die Regel, kamen aber auch in den vergangenen Jahren schon vor. Einen ähnlich markanten Wärmeeinschub am Pol gab Ende Februar 2018 und im Februar des vergangenen Jahres war es auch Anfang Februar vergleichsweise mild in dieser Region.

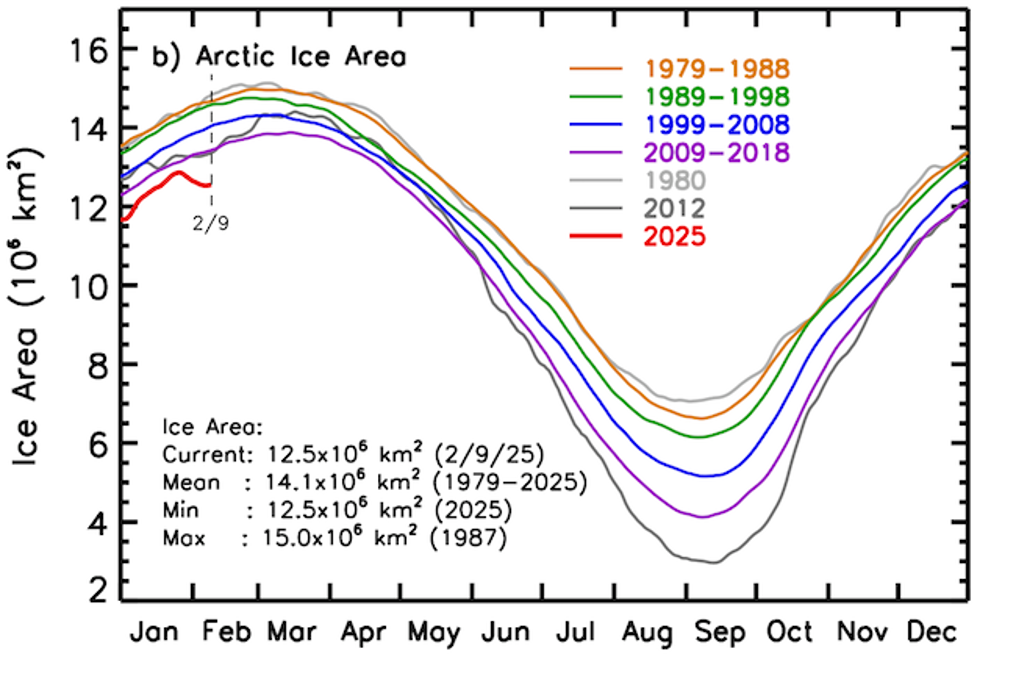

Die Wetterlage führte aber nicht nur zu einem Ausräumen der dort lagernden Kaltluft, sondern hatte auch Auswirkungen auf das arktische Meereis. Ausgehend von einer bereits verhältnismäßig geringen Ausdehnung des Eises kam zu einem zu dieser Jahreszeit untypischen Schrumpfen der Eisfläche (Abbildung 2). Dies ist zum Teil auf Schmelzprozesse an den südlichen Rändern der Eisfläche auf der europäischen Seite zurückzuführen. Den größten Anteil dürfte aber der starke südliche Wind und das daraus folgende Verschieben des Eises nach Norden gehabt haben. Das Eis wurde also in diesem Bereich kompakter. Mit aktuell etwa 13,5 Millionen Quadratkilometer Eisfläche (Ozeanfläche mit mindestens 15 Prozent Eisanteil) fehlen gegenüber dem Mittel von 2011-2020 etwa 700.000 Quadratkilometer Eis. Gegenüber dem Mittel von 1979-1990 sind es etwas mehr als 3 Millionen Quadratkilometer Eis weniger. Seit Aufzeichnungsbeginn gab es kein Jahr, in dem Anfang Februar weniger Ozeanfläche mit Eis bedeckt war als in diesem Jahr. Angesichts der wenigen Wochen, in denen es noch zu einem Anwachsen der Eisfläche kommen kann, bevor es zu mild wird, ist ein neuer Negativrekord der maximalen winterlichen Eisausdehnung in diesem Jahr wahrscheinlich.

Etwas Förderliches für die Eisfläche hatte die angesprochene Wetterlage aber auch. Mit den starken südlichen Winden vom Nordatlantik Richtung Pol verringerte sich der Export von Eis aus der Arktis über die Framstraße nach Süden. Über die Framstraße, zwischen Grönland und Spitzbergen wird mehr oder weniger kontinuierlich Eis nach Süden transportiert, das unweigerlich irgendwann schmilzt. Der starke Südwind hat diesen Export vorerst verlangsamt. Dies ist aber nur ein kleiner positiver Beitrag gegenüber der großen Fläche, die an Eis fehlt.

MSc.-Met. Thore Hansen

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 11.02.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst