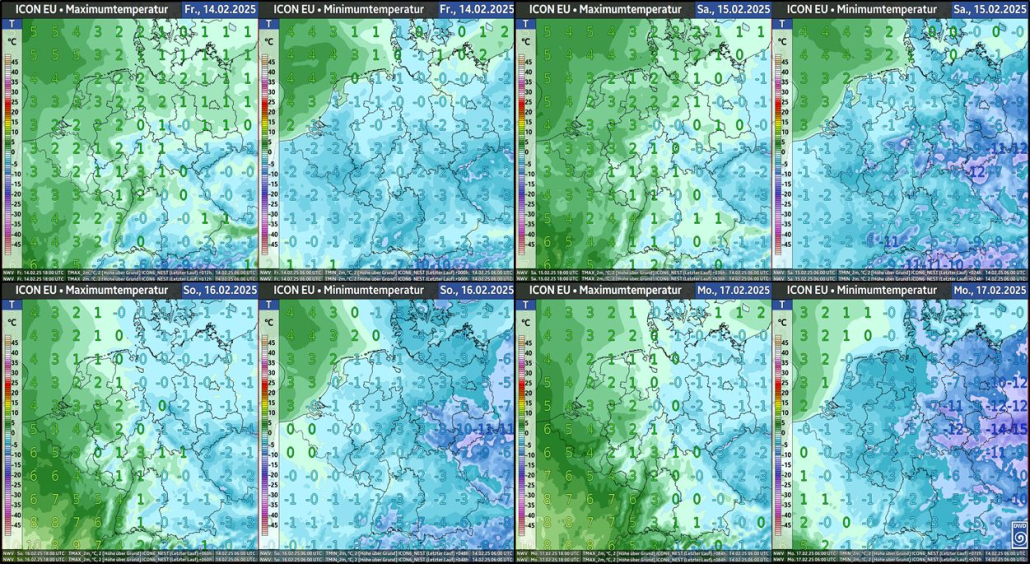

Markante Milderung in der zweiten Wochenhälfte

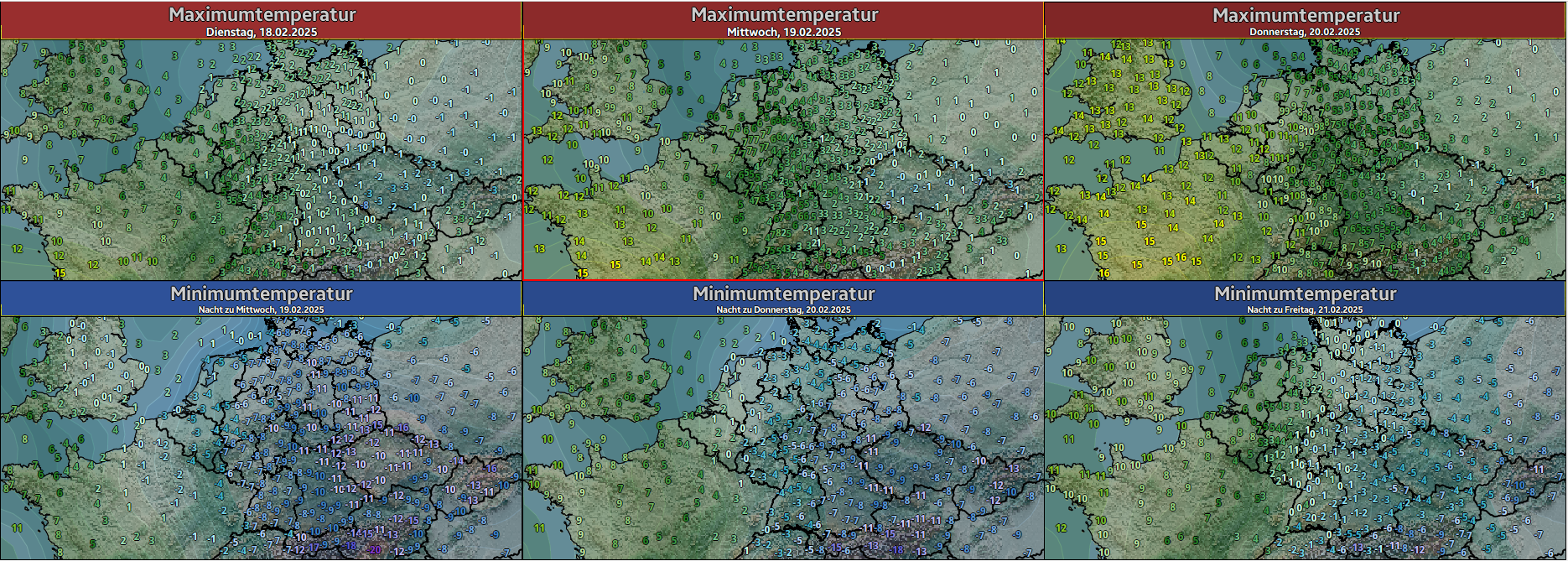

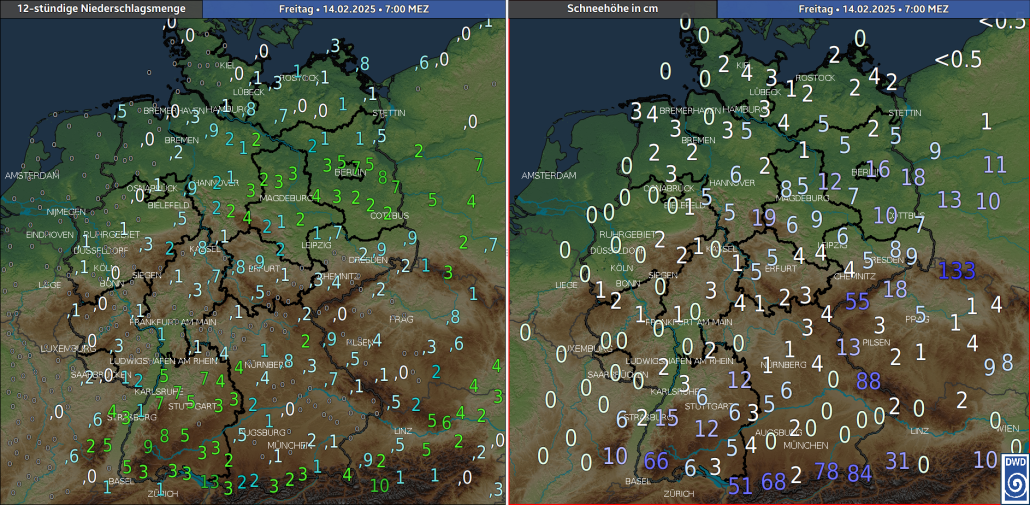

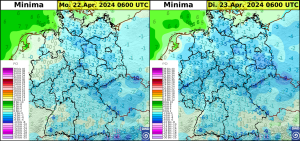

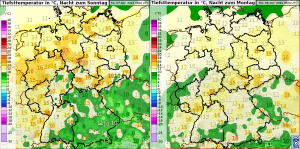

In der vergangenen Nacht gab es vor allem in der Osthälfte über den Schneeflächen örtlich schon strengen Frost um -10 Grad. Und auch am heutigen Sonntag kommen die Temperaturen im Osten und teilweise auch im Süden nicht über den Gefrierpunkt hinaus. Von der südlichen Mitte bis in den Südosten gibt es heute zudem gebietsweise etwas Schnee. Auch im Nordosten sind einzelne Schneeschauer unterwegs. Ansonsten erwartet uns aber ruhiges hochdruckdominiertes Winterwetter. Optimal für eine spontane Rodelpartie. In der kommenden, häufig klaren Nacht wird es noch etwas kälter als in der vergangenen. Morgen früh herrscht von der Altmark über Südbrandenburg bis zum Erzgebirge verbreitet strenger Frost. Über Schnee sind örtlich Tiefstwerte von -15 Grad möglich.

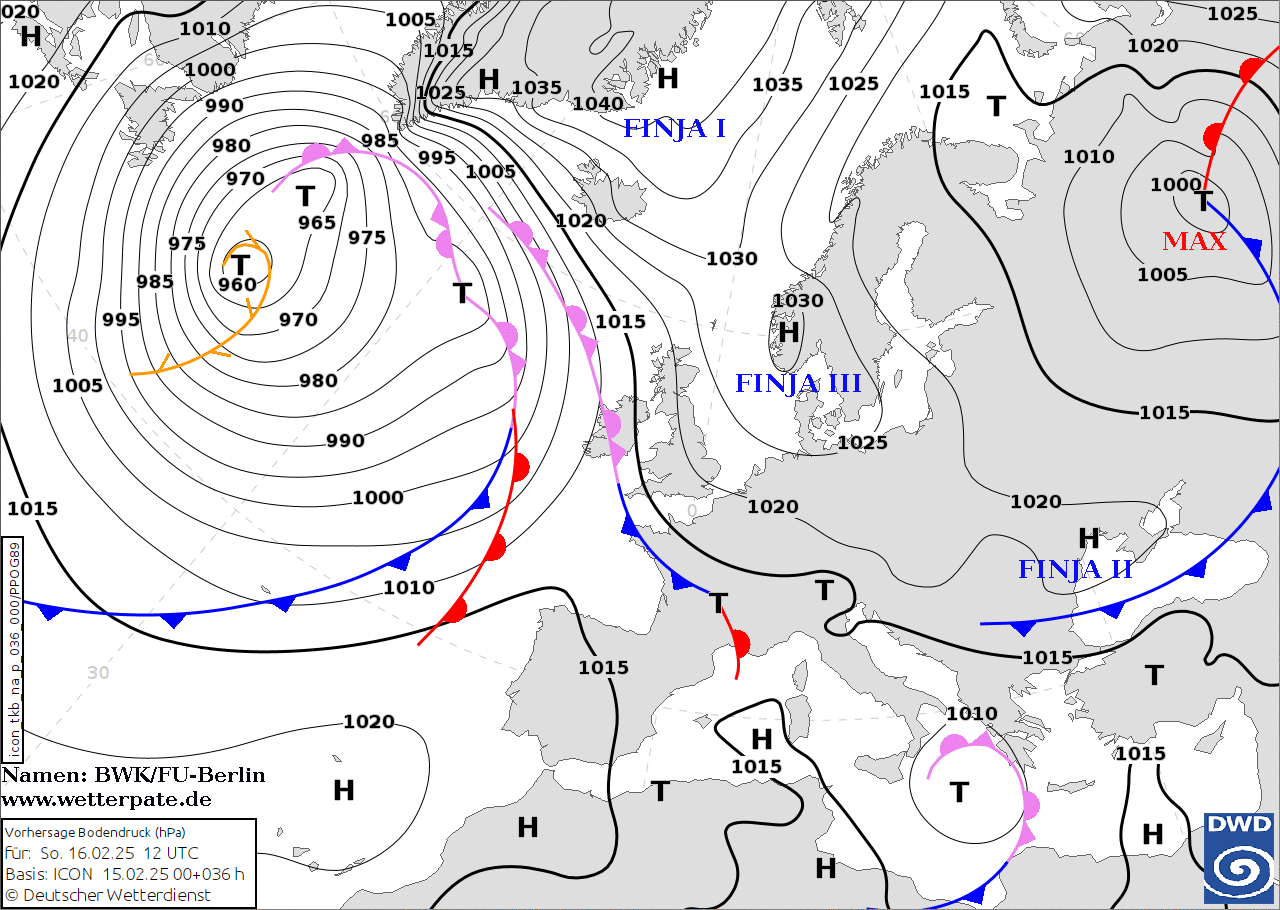

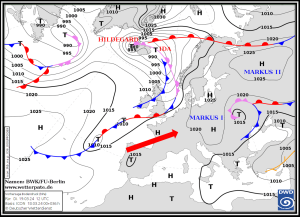

Analysekarte für Sonntag, den 16.02.2025 um 12 UTC. Hoch FINJA erstreckt sich von Grönland über Skandinavien bis nach Osteuropa. Quelle: DWD

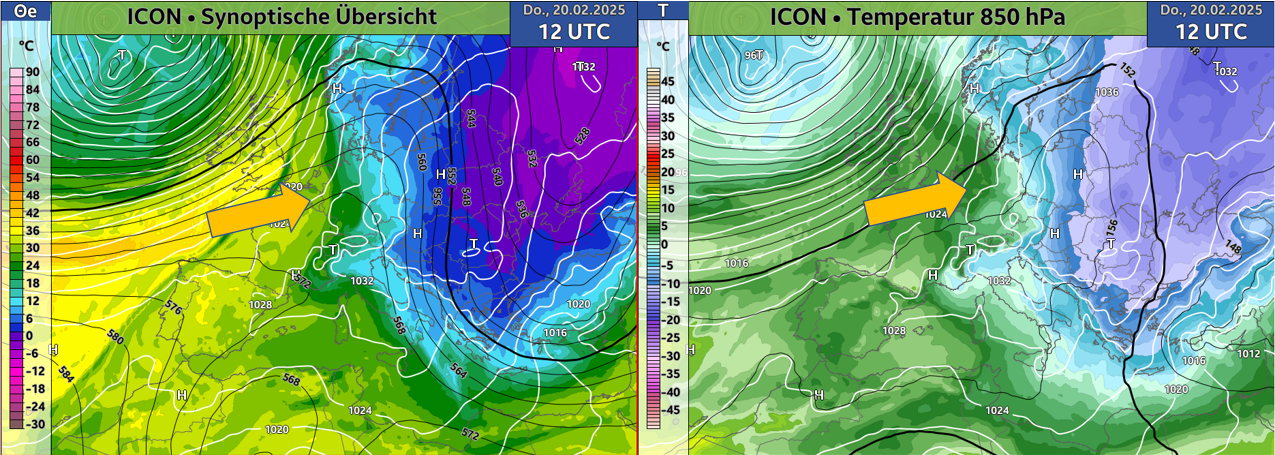

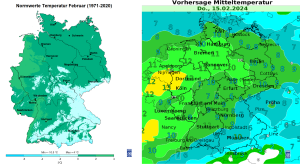

Verantwortlich für das kalte Winterwetter ist ein kräftiger, mit Kaltluft gefüllter Höhentrog. Dieser erstreckt sich von Skandinavien bis nach Südosteuropa. Auf dessen Rückseite fließt mit einer nördlichen Strömung kalte Luft arktischen Ursprungs vor allem in die Nordosthälfte Deutschlands. Damit liegen die Temperaturen zu Wochenbeginn in 850 Hektopascal im Nordosten bei -14 Grad. Von Westen setzt sich ein Höhenrücken durch. Dort wird es vor allem in höheren Schichten durch die absinkenden Luftmassen deutlich milder. Am Erdboden ist davon aber vorerst nicht viel zu spüren. Lediglich in den Niederungen des Westens und Südwestens reicht es zu Wochenbeginn tagsüber für zaghafte Plusgrade. Am mildesten wir es im Lee der Mittelgebirge. Dort sind örtlich auch um 5 Grad möglich.

Zur Wochenmitte verlagert sich der Höhenrücken langsam weiter in Richtung Mitteleuropa. Gleichzeitig befindet sich das dazugehörige Bodenhoch nun mit seinem Schwerpunkt über der westlichen Ukraine. Damit dreht der Bodenwind auf südöstliche Richtungen. Eine deutliche Milderung bleibt aufgrund nur geringer Luftdruckunterschiede aber vorerst weitgehend aus. Lediglich im Westen wird mit einer Winddrehung auf Südwest deutlich mildere Luft herangeführt. Damit erreichen die Temperaturen am Mittwoch dort bereits Höchstwerte um 8 Grad. In den östlichen Mittelgebirgen herrscht dagegen teils noch Dauerfrost.

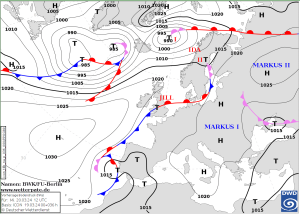

Synoptische Übersicht für Donnerstag, den 20.02.2025 um 12 UTC. Von Westen werden am Rande eines Höhentroges über Westeuropa deutlich mildere Luftmassen herangeführt. Quelle: DWD

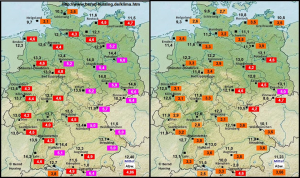

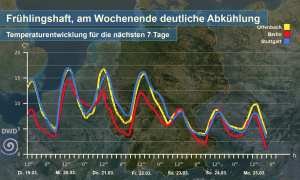

Doch in der zweiten Wochenhälfte setzt sich von Westen und Südwesten mit einer südwestlichen Strömung überall deutlich mildere Luft durch. Damit werden in den Niederungen im Westen und Südwesten am Freitag bereits vorfrühlingshafte Höchsttemperaturen um 15 Grad erwartet. Aber auch im Osten werden zum Wochenende deutliche Plusgrade erwartet. Damit steigen die Temperaturen mancherorts innerhalb weniger Tage um mehr als 15 Grad an!

Vorhersage der Höchst- und Tiefsttemperaturen von Dienstag (18.02.2025) bis Donnerstag (20.02.2025). Am Donnerstag werden in den Niederungen im Südwesten und Westen bereits zweistellige Plusgrade erwartet. Quelle: DWD

M.Sc. Meteorologe Nico Bauer

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 16.02.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst