Gewitter mit heftigem Starkregen am Donnerstag!

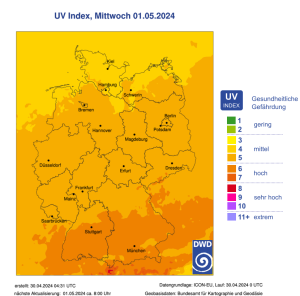

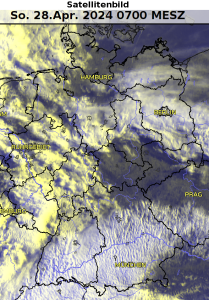

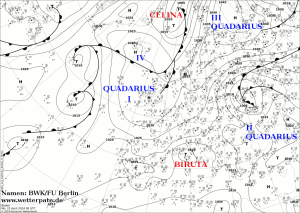

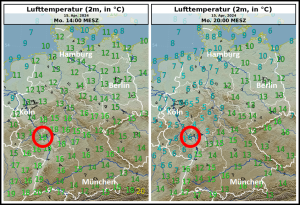

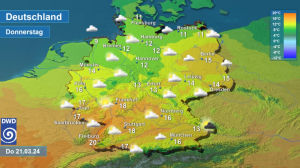

Viel Sonnenschein nur einzelne harmlose Wolkenfelder und frühsommerliche Temperaturen. So gestaltet sich der heutige Tag der Arbeit. Lediglich im Bereich der westdeutschen Mittelgebirge sind ab dem Nachmittag einzelne Gewitter mit lokalem Starkregen, kleinem Hagel und stürmischen Böen möglich. Verantwortlich dafür ist eine über Westdeutschland, die sich im Tagesverlauf etwas nach Westen verschiebt.

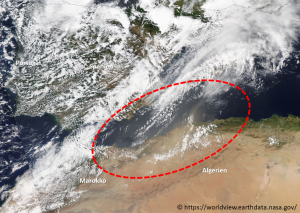

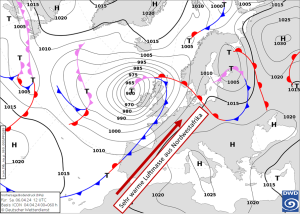

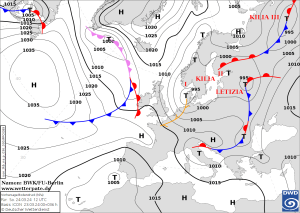

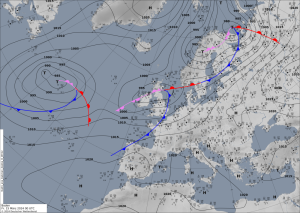

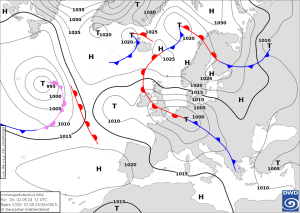

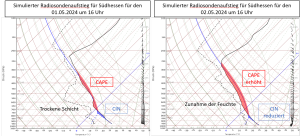

Da die Luftmasse vor allem in höheren Schichten recht trocken ist und ein markanter synoptischer Hebungsimpuls zunächst fehlt, sind nur vereinzelte Gewitter im Bereich der Mittelgebirge möglich. Die Osthälfte liegt dagegen unter dem Einflussbereich einer Hochdruckzone über Nord- und Osteuropa. Deshalb sind dort in der stabil geschichteten Luftmasse keine Gewitter möglich und wir dürfen uns bei angenehmen Temperaturen häufig auf einen lupenreinen Maifeiertag freuen. Zum Donnerstag kommt die Tiefdruckrinne in Verbindung mit einem über Westeuropa liegenden nach Nordosten voran.

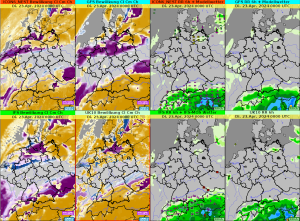

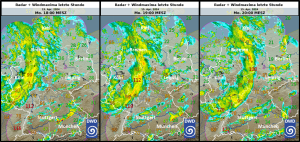

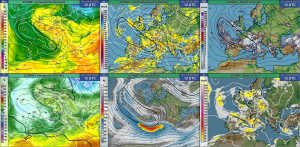

Dabei bildet sich eine Konvergenzlinie aus, die am Nachmittag in etwa von Schwaben über Südhessen bis nach Nordrhein-Westfalen reicht. Dadurch wird die recht feuchte Luftmasse zum Aufsteigen gezwungen und es bilden sich im Vergleich zum Vortag deutlich häufiger teils kräftige Schauer und Gewitter. Durch die relativ schwachen Höhenwinde verlagern sich diese nur langsam und können in Verbindung mit zunehmender Feuchte große Regenmengen produzieren.

Somit nimmt die Gefahr von unwetterartigem Starkregen deutlich zu. Örtlich können dabei Niederschlagsmengen um 30 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit fallen. Aufgrund der zur Konvergenzlinie nahezu parallelen Verlagerung ist teils auch mehrstündiger Starkregen mit noch höheren Mengen nicht ausgeschlossen. Örtliche Überflutungen sind deshalb am Donnerstag durchaus möglich.

Zudem ist lokal auch Hagel mit von der Partie. Aufgrund der geringen vertikalen können die Gewitter am morgigen Tag nicht zu Superzellen heranwachsen. Deshalb ist großer Hagel sehr unwahrscheinlich. Größere Hagelansammlungen sind aber gerade auch aufgrund eines recht hohen Energie- und Flüssigwassergehalts dennoch lokal nicht auszuschließen. Auch der Wind wird morgen eine eher untergeordnete Rolle spielen. In kräftigeren Entwicklungen und auf der Vorderseite der Rinne im Osten sind zwar stürmische Böen, in kräftigen Gewittern auch Sturmböen mit dabei, schwere Sturmböen oder gar Orkanböen sind aber nicht zu erwarten. Somit liegt das Hauptaugenmerk eindeutig auf den Starkregen!

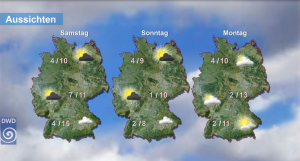

Das Tiefdruckzentrum (FLURINA) der Rinne verlagert bis zum Abend über Westdeutschland nach Benelux. Dadurch überquert die Kaltfront des Tiefs den Südwesten Deutschlands, weshalb eine Stabilisierung eintritt und die Schauer und Gewitter im Süden in Regen übergehen. Zudem fließt deutlich kältere Luft ein. Die Bewohner der Nordosthälfte dürfen sich dagegen auch morgen wieder über viel Sonnenschein und frühsommerliche Temperaturen freuen. Dort nimmt die Gewitterwahrscheinlichkeit erst am Freitag deutlich zu.

M.Sc. (Meteorologe) Nico Bauer

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 01.05.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst