Wüstenstaub aus der Sahara

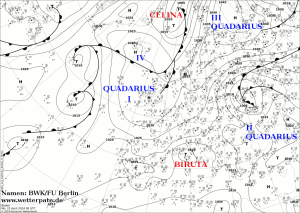

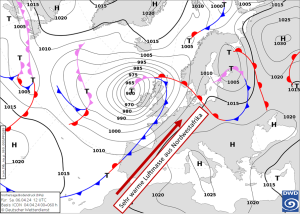

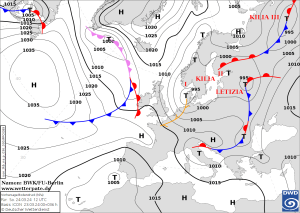

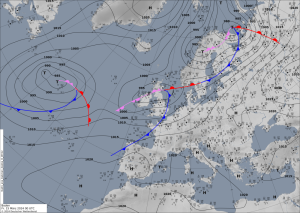

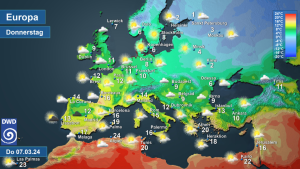

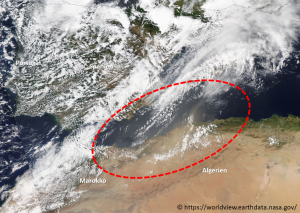

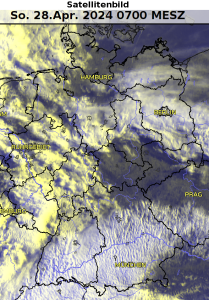

Derzeit erstreckt sich ein Tiefdruckkomplex mit mehreren Tiefkernen vom nahen Nordostatlantik und der Nordsee bis zur Iberischen Halbinsel und ins westliche Mittelmeer. Auf dessen Vorderseite wird mit einer südwestlichen Strömung in den kommenden Tagen Warmluft aus subtropischen Breiten nach Deutschland geführt. Aber nicht nur die Warmluft gelangt nach Deutschland. Bereits am gestrigen Samstag (27.04.2024) konnte man im Satellitenbild im Bereich Nordafrikas aufgewirbelten Saharastaub erkennen, der nun mit der südwestlichen Strömung auch nach Mitteleuropa transportiert wird.

Dieser Wüstenstaub besteht überwiegend aus winzigen Sandkörnchen (Quarz), die sowohl einen direkten als auch einen indirekten Einfluss auf die Sonneneinstrahlung besitzen. Der direkte Einfluss besteht darin, dass die Atmosphäre durch den Staub getrübt und damit die Einstrahlung am Boden reduziert wird, da die eingestrahlte Energie an den Partikeln zum Teil unmittelbar ins Weltall zurückgestreut wird. Der „Otto-Normal-Wetterkonsument“ nimmt entsprechend die Sonne auch an einem sonst wolkenfreien Himmel nur als milchig-trübe Scheibe wahr.

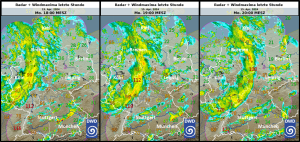

Der indirekte Einfluss ist darauf zurückzuführen, dass die Staubpartikel zur Wolkenbildung beitragen. Diese Teilchen sind nämlich hygroskopisch, also wasseranziehend. Das bedeutet, dass sie als Kondensationskeime dienen. Der in der Luft enthaltene Wasserdampf kann an den Teilchen zu kleinen Tröpfchen kondensieren. Wenn durch den zusätzlichen Eintrag von Saharastaub nun mehr hygroskopische Aerosole in die Luft gelangen, kann dadurch die Wolkenbildung angeregt werden. Durch diese sozusagen „zusätzlich“ gebildeten Wolken kommt es dann ebenfalls zu einer Reduzierung der Sonneneinstrahlung. Genau dieses Phänomen konnte man am heutigen Sonntagmorgen (28.04.2024) anhand der Wolken mit Rippenmuster über Süddeutschland beobachten – ein deutliches Zeichen für Saharastaub in der Luft.

Ein weiteres Zeichen, dass uns der Wüstenstaub bereits erreicht hat, dürfte der farbenfrohe Sonnenaufgang am heutigen Morgen gewesen sein. Zahlreiche Nutzerbilder erreichten uns über WarnWetter-App, die das Farbenspiel in der Frühe festhielten.

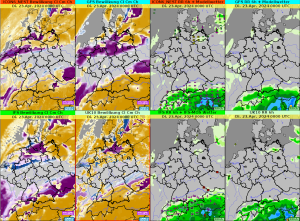

Um solche „Saharastaub-Events“ zu prognostizieren, entwickelt der Deutsche Wetterdienst zusammen mit dem Karlsruher Institut für Technologie ein Modellsystem, das die Ausbreitung von Mineralstaub berechnet, das sogenannte ICON-ART. Die optische Dicke, die in Abbildung 3 als Darstellung verwendet wird, beschreibt grob gesagt die Trübung der Atmosphäre durch Mineralstaub. Die Ergebnisse bestätigen, dass der Saharastaub Deutschland bereits erreicht hat und sich in den kommenden Tagen weiter ausbreiten wird, bevor er in Richtung Nordsee abzieht.

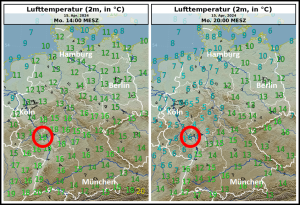

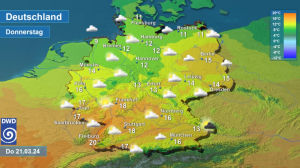

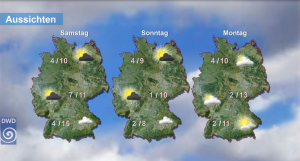

Zwar handelt es sich den aktuellen Prognosen nach nicht um ein außergewöhnlich starkes Ereignis, dennoch könnte der Wüstenstaub das Wetter der kommenden Tage durchaus beeinflussen. Durch seinen Einfluss auf die Wolken ist es möglich, dass er die Gefahr von Gewitter im Westen etwas dämpft. Außerdem könnte sich der Himmel in der Osthälfte trotz klarer Verhältnisse milchig-trüb einfärben oder die Wolkenanteile entgegen den Prognosen etwas zunehmen, was wiederum die Sonnenanteile dämpft. Inwieweit so zur Mitte der Woche in den östlichen Landesteilen örtlich die 30-Grad-Marke erreicht wird, bleibt also abzuwarten. Wie dem auch sei, weite Teile Deutschlands bekommen in den kommenden Tagen einen kleinen Vorgeschmack auf den nahenden Sommer. Daran ändert auch der Eintrag von Saharastaub in die Atmosphäre nichts.

M.Sc.-Meteorologe Sebastian Schappert

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 28.04.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst