Die Gewittersaison ist gestartet

Auf der Schwäbischen Alb konnte am gestrigen Ostermontag eine Superzelle, also eine rotierende Gewitterwolke, mit entsprechend starken Begleiterscheinungen (Sturmböen, Hagel bis 2 oder 3 cm) beobachtet werden. Damit wurde eine erste Duftmarke von Gewittern mit sommerlicher Prägung gesetzt. Zugleich kann das auch als Startschuss für die vor allem ab Mai beginnende Gewittersaison betrachtet werden. Wie sieht die Saison normalerweise aus?

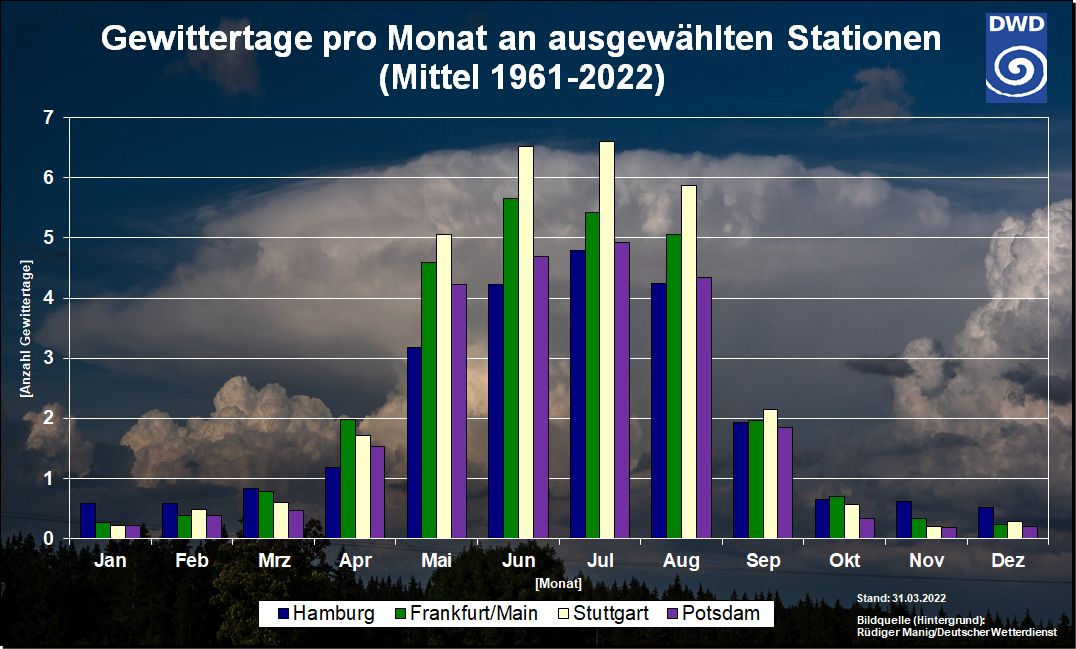

Um das beurteilen zu können, hilft eine kleine statistische Auswertung von Gewittertagen von vier über Deutschland verteilten Städten mit längerer Zeitreihe (Werte von 1961 bis März 2022). Dabei soll Hamburg repräsentativ für den Norden stehen, Frankfurt für den Westen, Stuttgart für den Süden und Potsdam für den Osten.

Dieser Statistik nach gibt es im April im Durchschnitt im Norden einen Gewittertag, im Süden dagegen schon zwei. Die Hauptsaison startet dann im Mai und dauert bis zum August. Dabei kann in jedem dieser Monate an 3 bis 7 Tagen mit einem Gewitter gerechnet werden. Das Nord-Süd-Gefälle ist weiterhin vorhanden: im Norden 3 bis 5, im Süden 5 bis 7 Gewitter pro Monat. Die Fluktuation der Gewittertage von Jahr zu Jahr ist durchaus beachtlich: So gab es beispielsweise im gewitterträchtigen Jahr 1974 in Frankfurt an 54 Tagen Gewitter, in den gewitterarmen Jahren 1962, 1998 und 2015 aber nur an 15 Tagen.

Gewittertage pro Monat an ausgewählten Stationen (Mittel 1961-2022), Stand: 31.03.2022 (Quelle: DWD)

In den gewitterstärksten Monaten Juni und Juli steigt die Anzahl der Gewittertage allgemein auf 4 bis 7. Mit knapp 6 Tagen zeigt sich der Juni in Frankfurt als der Monat mit den meisten Gewittertagen, bei den anderen ausgewählten Städten ist es der Juli. Dabei kommt Stuttgart in diesem Monat auf beinahe 7 Gewittertage, Potsdam und Hamburg auf etwa 5.

Im September geht die Gewittertätigkeit wieder deutlich zurück und erreicht fast das April-Niveau. In den Monaten Oktober bis März gibt es in Deutschland nur noch selten Blitz und Donner. Mehr als ein Gewitter pro Monat ist dann statistisch die Ausnahme. Interessant ist aber, dass im Winter im Norden Gewitter häufiger sind als im Süden – dort begünstigt das wärmere Meer die Entwicklung. Im Sommer dagegen sorgt das Meer küstennah für kühlere Temperaturen – und damit auch für weniger Gewitter.

Und in diesem Jahr? Die Langfristvorhersage des DWD geht für die nächsten drei Monate (Mai, Juni und Juli) vor allem im Osten von zu nassen Verhältnissen aus, während es im Westen und Südwesten eher trockener als normal bleiben soll (siehe saisonale Profi-Klimavorhersagen des DWD). Die meisten anderen Langzeitvorhersagen verschiedener Wettermodelle sind dagegen neutral, sodass es keine großen Abweichungen vom Durchschnitt geben soll. Damit stünde uns eine „normale“ Gewittersaison bevor mit einer dem Durchschnitt entsprechenden Anzahl. Allerdings sei auch angemerkt, dass Langzeitvorhersagen keine präzisen Wettervorhersagen sind, sondern nur Wahrscheinlichkeiten z.B. für trockenere oder nassere Verhältnisse angeben. Mögliche konvektive Ereignisse auf kleinerer Skala könnten damit durch das Raster fallen. Zudem bestehen bei der Langfristvorhersage meist noch größere Unsicherheiten, sodass bezüglich der Stärke der Gewittersaison sicherlich noch nicht das letzte Wort gesprochen ist.

Dipl.-Met. Simon Trippler

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 22.04.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst