Wie lange hält das hochdruckdominierte Wetter an?

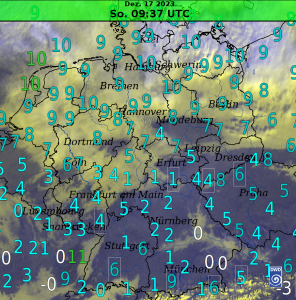

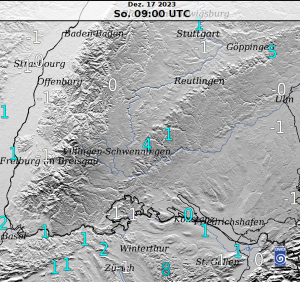

Nebel, Hochnebel und teilweise auch etwas Sonnenschein. So gestaltete sich das Wetter in diesem Dezember häufig. Grund dafür waren immer wiederkehrende Hochdrucklagen. Auch über die Weihnachtstage erwartet uns ruhiges Winterwetter. Hoher Luftdruck erstreckt sich über weite Teile von Nord- und Mitteleuropa. Auf der Südseite stellt sich eine östliche bis nordöstliche Strömung ein, wodurch zumindest die Temperaturen schrittweise zurückgehen werden. An Heiligabend verlagert sich ein schwach ausgeprägter Kaltlufttropfen über die Mitte und den Süden Deutschlands nach Westen. Dieser sorgt im Süden für ein Zustrom von feuchten Luftmassen sowie für leichte Hebungsimpulse, wodurch vor allem vom Bayerwald bis zum Schwarzwald regional leichte Schneefälle wenigstens für eine angezuckerte Landschaft sorgen werden.

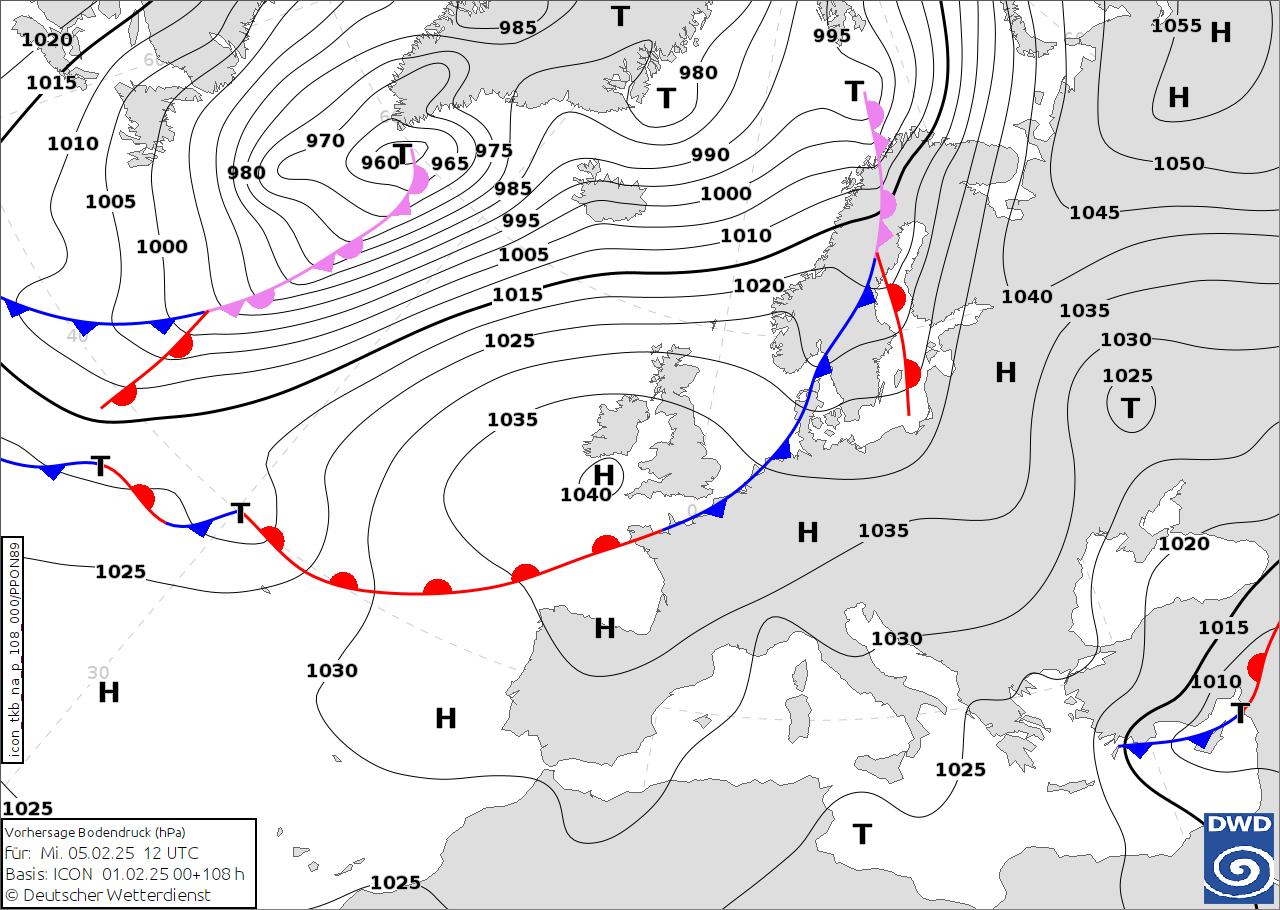

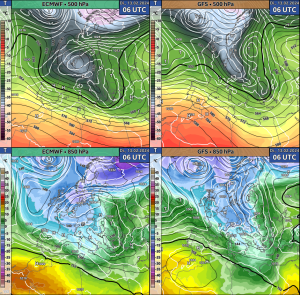

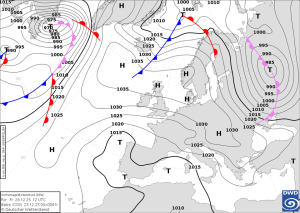

In den folgenden Tagen etabliert sich der Hochdruckschwerpunkt über Nordwesteuropa. Zudem erstreckt sich ein Ableger bis nach Zentraleuropa, sodass sich das ruhige Winterwetter bei uns fortsetzt. Nennenswerter Niederschlag ist somit vorerst kein Thema. Im weiteren Verlauf stellt sich voraussichtlich zwischen einem Hoch über Nordwesteuropa und tiefem Luftdruck im Bereich des Baltikums eine nordöstliche bis nördliche Strömung ein.

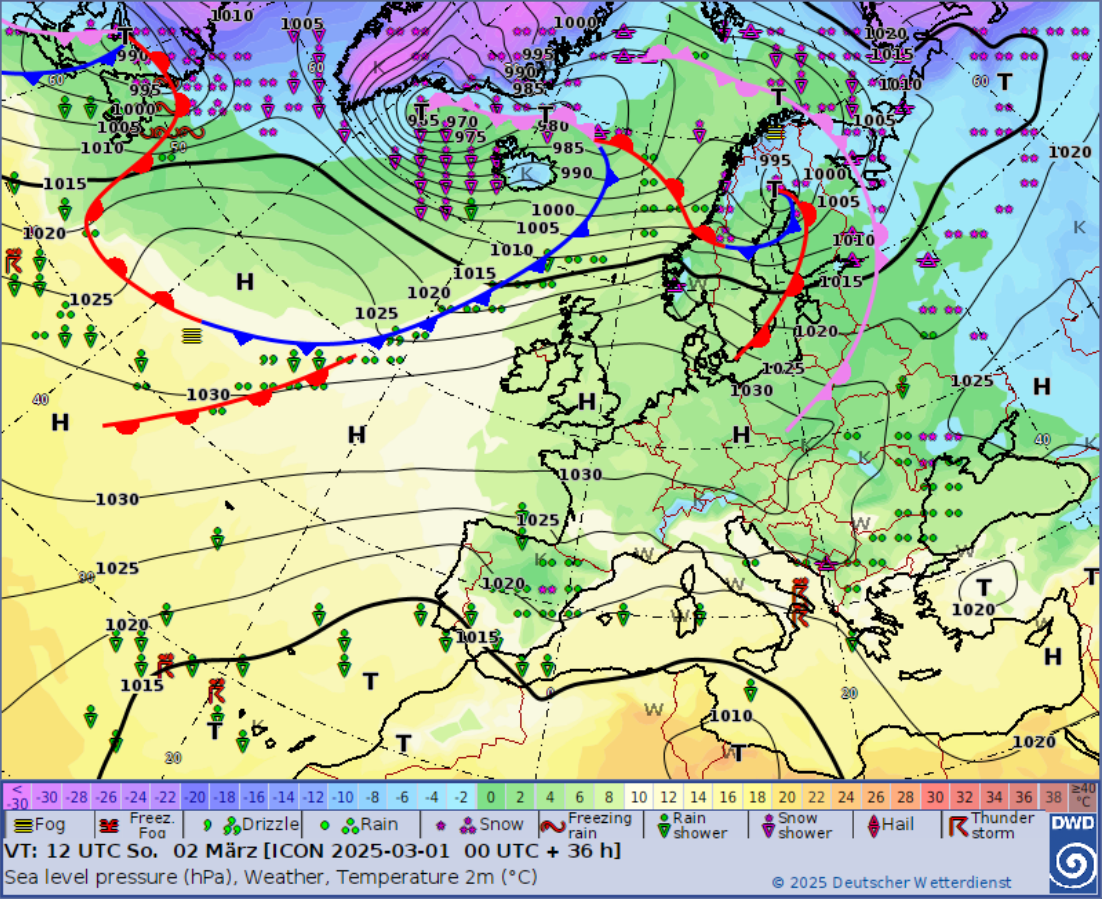

Analysekarte für Freitag, den 26.12.2025 um 12 UTC. Ein Ableger eines kräftigen Hochdruckgebietes über Nordwesteuropa erstreckt sich bis nach Zentraleuropa.

Da es sowohl bezüglich der Position als auch der Intensität der Druckgebilde noch größere Unsicherheiten gibt, ist der Wettercharakter zum Jahreswechsel noch völlig offen. Etabliert sich das angedeutete Hochdruckgebiet über Nordwesteuropa etwas weiter im Nordwesten, könnte eine nördliche bis nordöstliche Strömung in Verbindung mit kleineren von Nord nach Süd wandernden Tiefs für eine weiße Überraschung bis ins Flachland sorgen. Dieses Szenario ist nach jetzigem Stand das wahrscheinlichste. Befindet sich der Hochdruckschwerpunkt dagegen weiter im Südosten, würde sich das ruhige und niederschlagsarme Wetter der letzten Wochen fortsetzen.

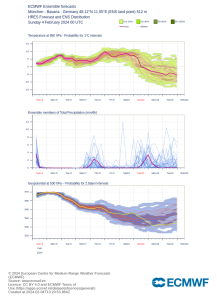

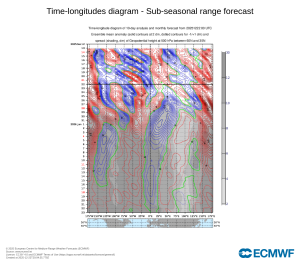

Eine weitere Lösung ist zum Start in das neue Jahr eine Änderung der Großwetterlage zu einer zyklonal geprägten Nordwestlage. Dadurch würden zumindest im Bergland ganz zur Freude aller Wintersportliebhaber die Chancen für Schnee ansteigen. Für das Flachland würde dies aber weniger winterliches Wetter bedeuten. Häufig wäre es dort dann nasskalt und für einen nachhaltigen Wintereinbruch mit einer Schneedecke zu mild. Ein Blick auf die Mittelfrist zeigt also Anzeichen für eine zyklonal geprägte Nord- bis Nordwestlage. Damit nehmen auch die Niederschlagssignale zu. In der Vorhersage der großräumigen Struktur des Geopotentials über der Nordhemisphäre zeigt sich diese Entwicklung (Bild2). Unter zunehmender Vorhersageunsicherheit deutet sich eine retrograde Verlagerung der Druckgebilde an. Dies zeigt eine blockierende Wetterlage mit einer Verlagerung der Druckgebilde nach Westen. Demnach würde in Deutschland der Tiefdruckeinfluss ab dem Jahreswechsel zunehmen und uns eine wechselhaftere und teils auch winterlichere Wetterphase mit Schnee bevorstehen. Es steht also für alle Winterliebhaber eine sehr spannende Zeit ins Haus!

Bild 2: Hovmöller Diagramm für das Geopotential in 500 hPa für die Nordhemisphäre. Tiefes Geopotential verlagert seinen Schwerpunkt nach Westen. Dadurch nimmt die Hochdruckaktivität voraussichtlich ab.

M.Sc. Meteorologe Nico Bauer

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 23.12.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst