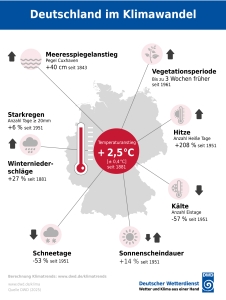

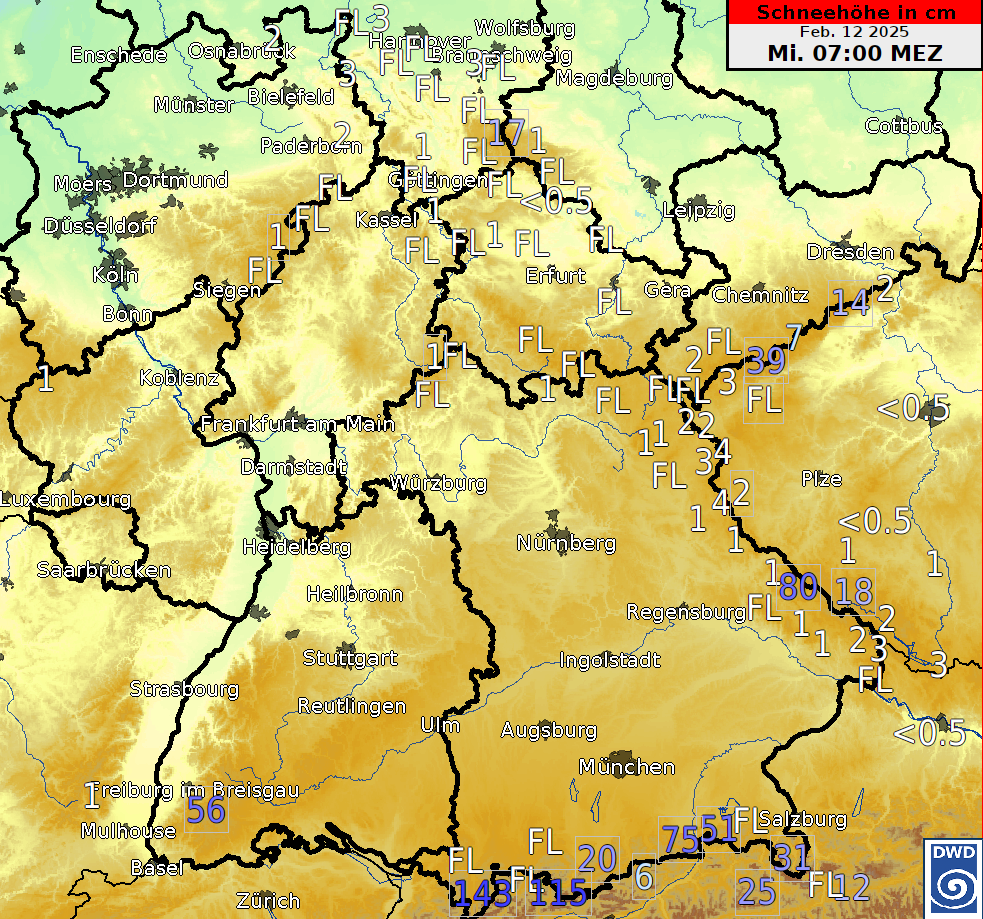

Moore, Teil der Metropolitan Area von Oklahoma City, hat in Sachen Tornados eine bemerkenswerte Geschichte. Die Stadt scheint beinahe eine Anziehungskraft auf diese Art Stürme zu haben. Denn alleine seit 1999 verursachten insgesamt fünf signifikante Tornados immer wieder große Schäden im Stadtgebiet. Die Serie startete im Mai 1999 mit dem Bridge Creek-Moore F5, der Tornado mit den höchsten jemals gemessenen Windgeschwindigkeiten mit 521 km/h. In den Folgejahren zogen außerdem ein EF2 (2015), ein F4 (2003) und ein EF4-Tornado (2010) durch bewohntes Gebiet. Nein, bei dem Event im Jahre 2003 wurde kein „E“ vergessen, das war vor der Einführung einer neuen Fujita-Skala, doch mehr dazu später. Am ehesten ist den Bewohnern aber der EF5-Tornado vom 20.05.2013 in Erinnerung.

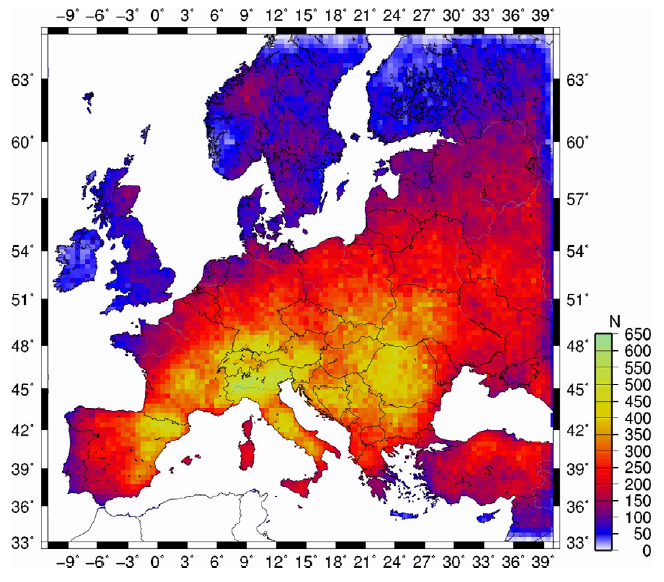

Abb 1: Zugbahnen der letzten 5 signifikanten Tornados in Moore

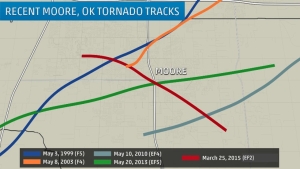

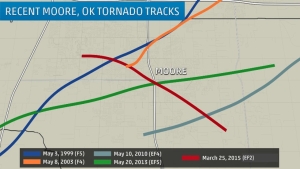

Der Tornado war Teil einer großen Schwergewitterlage in den zentralen Vereinigten Staaten zwischen dem 18.-20. Mai, bei der sich insgesamt 77 Tornados bildeten. Ein ausgeprägter Höhentrog mit korrespondierendem Bodentief zog langsam ostwärts über die nördliche Mitte der USA. Auf dessen Vorderseite wurden sehr warme, instabile und feuchte Luftmassen nach Norden transportiert. Die Windscherung, welche essentiell für die Bildung von Superzellen mit Tornados ist, war in den Bereichen stark erhöht. In dieser Luftmasse entwickelten sich im Vorfeld einer Kaltfront, an einer sog. Dryline (Wetter und Klima – Deutscher Wetterdienst – Thema des Tages – Die „dryline“) schwere Gewitter, inklusive Superzellen. Aus einer dieser Zellen bildete sich um 14:56 Uhr Ortszeit, etwa 7 km nordwestlich von Newcastle, Oklahoma der Tornado aus und begann seinen zerstörerischen Weg nach Nordosten in Richtung Moore. Über 39 Minuten hinweg verursachte der Tornado gewaltige Schäden in den südlichen Wohngebieten und umliegenden Regionen westlich und östlich von Moore. Durch die Stadt verlief eine fast durchgängige Schadensschneise mit EF4- und einigen EF5-Schäden. Zum Teil war sie 350 Meter breit. Ganze Wohnsiedlungen wurden hier dem Erdboden gleich gemacht, Schulen, Krankenhäuser und andere wichtige Infrastruktur stark beschädigt. An einer Kreuzung knapp westlich der Interstate 35 entstanden die größten Schäden, da der Tornado hier eine Schleife machte und länger über dieser Stelle wütete. Eine Übersicht über die genaue Zugbahn und die unterschiedlichen Schadensbereiche zeigt die untenstehende Abbildung 2. Wenn Sie sich nun fragen, wo denn die violetten Farben für den EF5 geblieben sind, so sind diese nur in ganz feinen Spuren entlang der „Schleife“ sowie dicht südwestlich davon innerhalb des breiten roten EF4 Bereiches zu finden und mit bloßem Auge kaum zu sehen. Insgesamt waren es 9 Häuser, an denen eine EF5 Schaden nachgewiesen wurde.

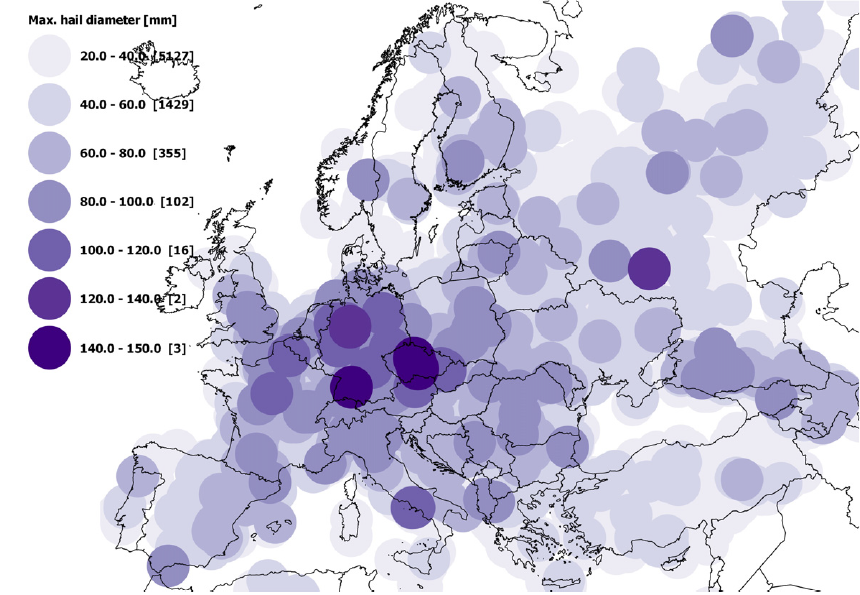

Abb 2: Zugbahn und Schadensanalyse des EF5 in Moore

Das traurige Fazit des Tornados: Auf einer Zugstrecke von 23 Kilometern und einer maximalen Breite von 1,7 Kilometern verloren 24 Menschen ihr Leben, mehrere Hunderte wurden verletzt. Über 4200 Objekte wurden beschädigt, darunter etwa 1150 Häuser, von denen insgesamt mehr als 300 EF4/EF5-Schäden erlitten. Die Schadenssumme betrug in 2013 rund 2 Milliarden US-Dollar.

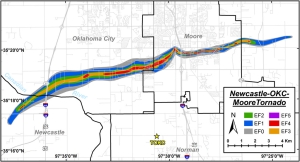

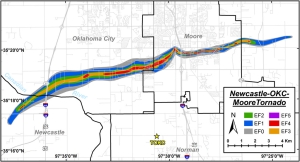

Abb 3: Der Moore-Tornado am 20.05.2013 im Radarbild (links) gut zu erkennen am „Debris Ball“ (aufgewirbelte Gegenstände, die vom Radar erfasst werden), sowie sein reales Erscheinungsbild kurz vor der Stadt Moore (rechts).

Abb 4: Schadensbilder und -analyse aus der Luft mit Blick auf das Moore Medical Center (MMC) und Umgebung

Seit diesem Tag ist der Tornado in Moore der letzte registrierte EF5-Tornado. Tatsächlich ist die aktuelle, 12-jährige EF5-„Dürre“ der längste Zeitraum ohne einen solchen Tornado seit dem Beginn der Aufzeichnungen. Somit stellt sich die Frage, ob diese Pause meteorologisch bedingt, zufällig oder das Resultat einer wechselhaften Klassifizierungspraxis ist.

Eine mögliche Ursache könnten meteorologische Veränderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel sein. Es ist allerdings noch sehr schwierig zu beurteilen, inwieweit der Klimawandel tatsächlich Tornados beeinflusst. Durch Einschränkungen in den Tornadodatenbanken, ein begrenztes Verständnis der Tornadogenese und die grobe Auflösung der Klimamodelle, werden verlässliche Aussagen zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Tornadoklimatologie der USA erschwert. Seit einigen Jahren zeigt sich aber neben einer räumlichen Verschiebung, eine höhere Variabilität. Das bedeutet, dass es insgesamt weniger Tage mit Tornados gibt, dafür eine Zunahme von Tornados an einzelnen Ausbruchstagen. Diese Beobachtung lässt sich sogar mit bisherigen Erkenntnissen der Klimaforschung in Einklang bringen. Laut Modellen würden in einem wärmeren Klima die CAPE-Werte (Convective Available Potential Energy, also die einem Gewitter zur Verfügung stehende Energie) steigen, während die CIN-Werte (Convective Inhibition, Energie, die ein Gewitter für seine Entstehung überwinden muss) ebenfalls zunehmen würden. Dies würde dazu führen, dass weniger Superzellen gebildet werden, aber wenn sie entstehen, wären sie aufgrund der erhöhten CAPE stärker und könnten mit größerer Wahrscheinlichkeit mehrere und stärkere Tornados erzeugen. Diese theoretische Zunahme von starken Tornados widerspricht jedoch der EF5-„Dürre“ und stellt somit keinen guten Erklärungsansatz für das Fehlen von EF5-Tornados dar.

Es erscheint ebenfalls wenig wahrscheinlich, dass es sich hier lediglich um einen Zufall handelt. Zwischen 1880 und 2023 wurden insgesamt 101 F5- bzw. EF5-Tornados registriert – das entspricht durchschnittlich etwa 0,7 pro Jahr. Diese besonders starken Tornados traten in 59 von insgesamt 144 Jahren auf, was einer jährlichen Wahrscheinlichkeit von rund 41 % entspricht. Geht man davon aus, dass das Auftreten von mindestens einem F5-/EF5-Tornado pro Kalenderjahr unabhängig von vorhergehenden Jahren ist, so betrug die Wahrscheinlichkeit dafür, dass in den 11 aufeinanderfolgenden Jahren seit 2013, kein solcher Tornado in den Vereinigten Staaten auftritt, lediglich 0,17 %. Die aktuelle EF5-„Lücke“ ist statistisch gesehen also extrem selten und kann als sehr ungewöhnlich betrachtet werden. Es muss also wohl ein anderer Grund dahinterstecken.

Eine kürzlich erschienene Studie zeigt: Die scheinbare Abnahme ist weniger auf eine tatsächliche Reduktion dieser Ereignisse zurückzuführen, sondern vielmehr auf eine Veränderung in der Bewertungsmethodik von Tornados. Seit 2007 verwendet die USA nämlich nicht mehr die klassische Fujita (F)-Skala, sondern stattdessen die Enhanced Fujita (EF)-Skala zur Klassifizierung von Tornadofällen. Der wesentliche Unterschied – und vermutlich auch der Hauptgrund für die gesunkene Zahl an EF5-Tornados – besteht darin, dass die neuere EF-Skala bauliche Rahmenbedingungen berücksichtigt und je nach Gebäudetyp unterschiedliche Schadensgrade definiert. Dadurch kann es passieren, dass Tornados, die nach der alten Fujita-Skala als F5 eingestuft worden wären, nach den strengeren Kriterien der EF-Skala nur noch als EF4 bewertet werden. Nicht zu verwechseln ist diese Anpassung in den USA mit der erst jüngst erfolgten Einführung der Internationalen Fujita Skala (IF) in Europa, die gesondert auf die hiesige Bauweise angepasst ist und auch vom DWD verwendet wird.

Doch zurück zu unserem Skalenproblem in den USA: Besonders deutlich wird das am häufigsten verwendeten Schadensindikator: den Schäden an Einfamilienhäusern. Nach der ursprünglichen F-Skala galt ein gut gebautes Haus, das vollständig von seiner Bodenplatte gefegt wurde, automatisch als F5-Schaden. Die EF-Skala hingegen stuft denselben Schaden in der Regel als EF4 ein – es sei denn, es kann nachgewiesen werden, dass das Gebäude über den üblichen Bauvorschriften hinaus besonders robust errichtet wurde. Auch ein Detail bei der Entwicklung der Skalenbereiche spielt hierbei eine Rolle: die Rundung der Windgeschwindigkeitsbereiche. Auf Grundlage technischer Analysen wurde die höchste Schadensstufe („Zerstörung eines gut gebauten Wohnhauses; Bodenplatte leergefegt“) mit einer erwarteten Spitzenböe von 200 mph (322 km/h) verknüpft. Ursprünglich lag der EF4-Bereich bei 168 – 199 mph, was bedeutet hätte, dass 200 mph gerade in den EF5-Bereich gefallen wäre. Doch mit der finalen Glättung der Skala in 5-mph-Schritte wurde der EF4-Bereich auf 166–200 mph erweitert. In der Folge liegt eine Spitzenböe von 200 mph – also bei vollständiger Zerstörung eines gut gebauten Hauses – nun am oberen Ende von EF4, nicht mehr im EF5-Bereich.

Abb 5: EF4-Schäden im oberen Grenzbereich (195 mph) an einem Laden in der Walnut Street in Rolling Fork 2023, welcher gänzlich von seiner Bodenplatte gefegt wurde.

In Tornadohochburgen wie Oklahoma oder Kansas werden Gebäude oft nur nach Mindeststandards errichtet, häufig ohne Verstärkungen oder feste Fundamentverankerung. Dadurch fehlen bei vielen Tornados – besonders in ländlichen Gebieten – belastbare Schadensindikatoren für eine EF5-Einstufung. Selbst extrem starke Tornados wie der El-Reno-Tornado 2013 (EF3) oder ein Fall nahe Hollister (Oklahoma) im Jahr 2024 (EF1) konnten deshalb nur niedrig eingestuft werden.

Die Veränderungen durch die EF-Skala führen also wohl zu inkonsistenten oder verzerrten Daten, was die Vergleichbarkeit zwischen Tornados aus verschiedenen Jahren und Regionen erschwert. Dies könnte langfristig die Zuverlässigkeit der Tornadoaufzeichnungen und -statistiken beeinträchtigen, was wiederum Auswirkungen auf die Risikobewertung, Vorbereitung und die Vorhersagemodelle hätte. Um dem Vorzubeugen schlagen die Autoren vor, den Windgeschwindigkeitsbereich für EF5-Tornados auf 190 mph anzupassen, um eine konsistente 5-stufige Einstufung von 1880 bis heute zu gewährleisten. Diese Änderung würde dazu führen, dass 13 EF5-Kandidaten, die aufgrund der strengeren Klassifikationskriterien als EF4 eingestuft wurden, in die Statistik aufgenommen werden. Dadurch würde die Lücke in der Anzahl der EF5-Tornados auf maximal fünf Jahre begrenzt.

Tatsächlich wurde bereits bekannt gegeben, dass eine Gruppe innerhalb der American Society of Civil Engineers und der American Meteorological Society sich mit einer Überarbeitung der Enhanced Fujita Skala beschäftigt. Diese soll neue Forschungsergebnisse und bisherige Erfahrungen berücksichtigen, zusätzliche Schadensindikatoren umfassen und Anpassungen für bereits Bestehende beinhalten. Es wird erwartet, dass der neue Standard innerhalb der nächsten Jahre, auf jeden Fall innerhalb dieser Dekade, veröffentlicht wird.

Praktikant Aaron Gentner und Dipl.-Met. Robert Hausen

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 20.05.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst