Eine „Schlange“ über dem Michigansee

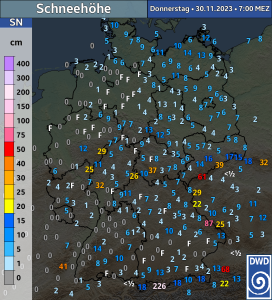

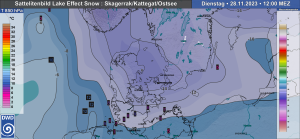

Winterzeit ist Schneezeit. Nun ja, das gilt bei uns in Deutschland sicherlich abschnittsweise für das Bergland, sowie zeitweise auch für die tieferen Lagen, wenn kalte und feuchte Luftmassen zusammentreffen. Es gibt im Winter aber auch Regionen, wo bis in die tiefsten Lagen hin und wieder der Winter mit Pauken und Trompeten Einzug hält. Die Rede ist vom sogenannten „Lake Effect Snow“. Dieser kann bei entsprechenden Bedingungen auch bei uns z.B. im Umfeld der Ostsee oder des Bodensees auftreten. Heute aber richten wir unseren Blick gen Westen in die USA, wo vor einigen Wochen ein optischer Leckerbissen verfolgt werden konnte.

Die Entstehung und Auswirkung des Lake Effect Snow wurde an dieser Stelle bereits mehrfach ausführlich behandelt, weshalb u.a. auf folgenden verwiesen werden soll. Meist handelt es sich dabei um solide Konvektionsbänder, die sich über den vergleichsweise warmen Wasseroberflächen der Großen Seen intensivieren und eng begrenzt im Küstenbereich massive Neuschneemengen bringen. Zudem sorgt nicht selten ein ruppiger Wind für massive Schneeverwehungen. Heute betrachten wir solch ein Ereignis, aber weniger aus wissenschaftlichem Aspekt, sondern eher mit dem ästhetischen Auge. Es geht dabei um ein Ereignis vom 19. zum 20. Januar 2024, das sich über dem Michigansee abgespielt hat.

Nach einem in dieser Region sehr warmen Dezember mit einer Eisbedeckung der Großen Seen, die nahe am absoluten Minimum verharrte, sorgte ein arktischer Kaltluftausbruch Mitte Januar 2024 für eine vorübergehende Bildung bzw. Ausdehnung der Eisoberfläche. Diese verblieb jedoch weiterhin unter dem historischen Durchschnitt (1973 bis 2023) und ging seitdem erneut zurück (aktuell rund 5% Eisbedeckung der Großen Seen und somit erneut nahe am absoluten Minimum für diese Jahreszeit). Mit einer Oberflächentemperatur von rund 5 Grad konnte der Michigansee Mitte Januar noch mit die höchsten Temperaturwerte der Seen aufweisen.

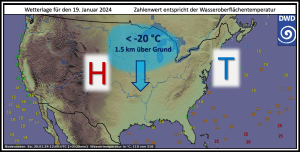

Die synoptische Ausgangslage war eine recht klassische für den Lake Effect Snow, mit hohem Luftdruck über dem Mittleren Westen bzw. entlang der Rockies und tiefem Druck vor der Ostküste der USA. Mit einer hochreichend nördlichen Strömung gelangte eisige Polarluft mit 850 hPa Temperaturwerten von unter -20 Grad in den Bereich der Großen Seen. Dank des verstärkten vertikalen Temperaturgradienten über dem warmen Wasser war die Grundlage gegeben für kräftige Konvektion.

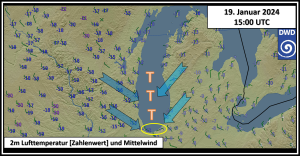

Zoomen wir näher heran und schauen uns den Wind und die Verteilung der 2m Temperatur an. Zu sehen ist, dass eisiger Nordwestwind mit 2m Temperaturwerten von -13 bis -20 Grad auf den Michigansee traf. Diese nordwestliche Strömung wurde durch die allgemeine Druckverteilung angetrieben (hoher Druck im Westen/Südwesten, tiefer im Osten). Doch wieso kam der Wind an der Ostseite des Lake Michigan eher aus nördlicher bis nordöstlicher Richtung? Zur Begründung kann man die Aktivität des klassischen Land-Seewindsystems heranziehen. Dem eisigen Festland mit hohem Bodendruck stand die warme Wasseroberfläche des Sees gegenüber, der vergleichsweise niedrigeren Druck aufwies. Die entstandene Zirkulation von hohem Druck zum niedrigen kämpfte sich von Osten gegen die nordwestliche Hintergrundströmung sukzessive nach Westen voran und somit in Richtung der Mitte des Sees, wo sich eine ausgeprägte Nord-Süd ausgerichtete Bodenkonvergenz etablieren konnte.

Das Resultat ist im folgenden Loop wunderschön zu erkennen: eine konvektiv geprägte „Schlange“, die sich über dem Lake Michigan stundenlang herum schlängelte und den südöstlichen Küstenabschnitten regional reichlich Neuschnee brachte.

Neben dieser unglaublichen Ästhetik stellt sich natürlich auch die Frage, was grundsätzlich diese Wellenbewegung innerhalb des konvektiven Bandes antreibt? Grund hierfür ist u.a. eine sogenannte „horizontale Scherungsinstabilität“. Auf der Westseite des Bandes treffen kräftige nordwestliche Wind (angetrieben durch die großräumige Verteilung des Luftdrucks, aber auch durch den in dieselbe Richtung gerichteten Ast der Land-Seewindzirkulation) auf deutlich abgeschwächte Winde aus Nordost, wo die Land-Seewindzirkulation gegen die nordwestliche Hintergrundströmung arbeiten muss, mit entsprechend schwächeren Bodenwinden. Entlang dieses Geschwindigkeitsgradienten können sich dann wie am Fließband kleine Wirbel bilden, sogenannte „mesovortices“, die je nach Intensität und Dauer solch eine verwellte Struktur hervorrufen. Wie so oft bedarf es einer exakten Mischung aus Scherung und Instabilität, damit das Band nicht komplett aufbricht, oder sich dominante Wirbel entwickeln, sondern dass es sich wie in diesem Fall in schlängelnden Bewegungen über den See bewegt. Die Verfolgung dieser Wirbel im Radar ist wichtig, denn bei Auftreffen an Land wurden bei früheren Messkampagnen bei deren Passage teils schwere Sturmböen beobachtet, die bei den fallenden Schneemengen temporär erhebliche Sichteinschränkungen inkl. Verwehungen zur Folge haben.

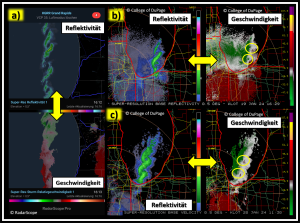

Doch wie sehen solche Wirbel im Radar aus? Im Bild 4a) bis c) stehen den Reflektivitätsbildern die entsprechenden Geschwindigkeitsdaten gegenüber, die man im Radar betrachten kann. Bei den Reflektivitätsdaten bedeutet ein Übergang der Färbung von grün zu gelb eine zunehmende Intensität des Niederschlags. Bei den Geschwindigkeitsdaten sagt uns die grüne Farbe, dass sich der Wind auf das Radar zu bewegt, rote Farben vom Radar weg. In den gelb eingekreisten Bereichen sind exemplarisch einige der Wirbel hervorgehoben.

Was waren die Auswirkungen dieses Bandes? Michigan City in Indiana vermeldete eine 24-std. Neuschneemenge von über 50 cm und insgesamt an beiden Tagen fast 90 cm der weißen Pracht – schier unglaubliche Mengen (). Lassen Sie sich im angehängten Link auch nicht die Sektion „Photos/Videos“ entgehen.

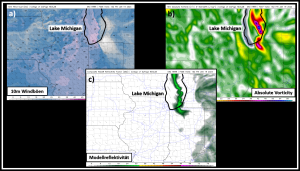

Beachtlich war bei diesem Ereignis, dass dieses Band innerhalb der Numerik zeitlich und regional nahezu perfekt abgebildet wurde. Als Beispiel hier eine 6-std. Vorhersage des High-Resolution Rapid Refresh Modells (HRRR), mit einer Auflösung von 3km. In Bild 5a) erkennt man die horizontal ausgeprägte Windscherung im Umfeld des Bandes, in b) die innerhalb der Numerik gezeigte Wirbelhaftigkeit der Strömung (ein Hinweis für das Auftreten von mesovortices) sowie in c) die zu erwartende Reflektivität, die letztendlich genauso eintrat. Eine wirklich beeindruckende Leistung.

Dipl. Met. Helge Tuschy

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 09.02.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst