Niederschläge hierzulande und weltweit

Am morgigen Donnerstag wird in den USA der „Öffne-drinnen-einen-Regenschirm-Tag“ begangen. Dann soll man einen Regenschirm innerhalb eines geschlossenen Gebäudes öffnen. Einem Aberglaube zufolge bringt dies allerdings Unglück. Thomas Edward Knibb rief den Aktionstag mit der Intention ins Leben, diesen Aberglauben zu widerlegen. Seine Hypothese war, dass das Öffnen eines Regenschirms innerhalb eines geschlossenen Gebäudes ohne Konsequenzen bleiben würde. Knibb wollte mit dem Aktionstag einen Anreiz schaffen, seine Hypothese zu überprüfen.

Hierzulande benötigte man erst zum Beginn der neuen Woche gebietsweise wieder einen Regenschirm. Davor war meist ruhiges und sonniges Hochdruckwetter vorherrschend. Dabei blieb es durchweg niederschlagsfrei. Wie sieht es also bezüglich der bisherigen Niederschlagsstatistik in diesem Monat aus?

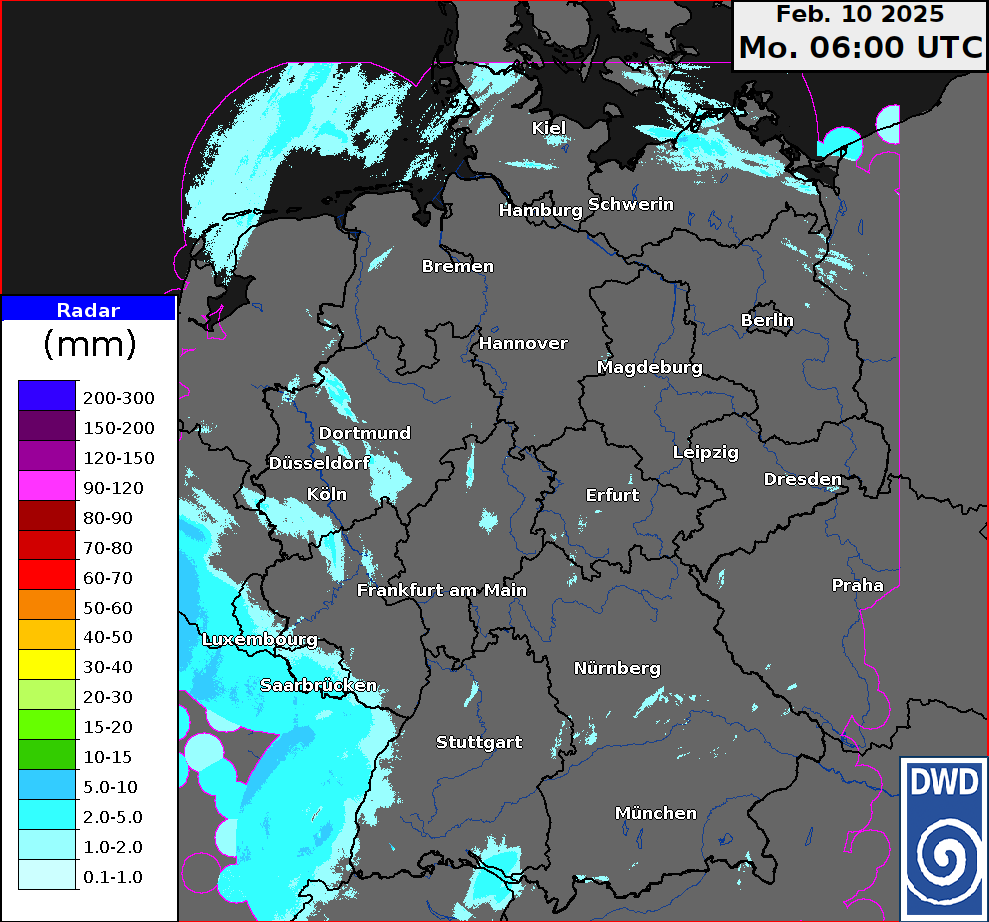

Wetterstationen können hierbei Aufschluss geben, wie viel Niederschlag an einem bestimmten Ort in einer gewissen Zeit gefallen ist. Allerdings kann man durch Wetterstationen nur ein unzureichendes Bild davon bekommen, wie viel Niederschlag in der Fläche gefallen ist. Auch können teilweise kräftige Niederschläge nicht erfasst werden, wenn sie nicht gerade über eine Wetterstation hinwegziehen. Die Lösung für dieses Problem sind die aus Radardaten abgeleiteten Niederschlagsmengen.

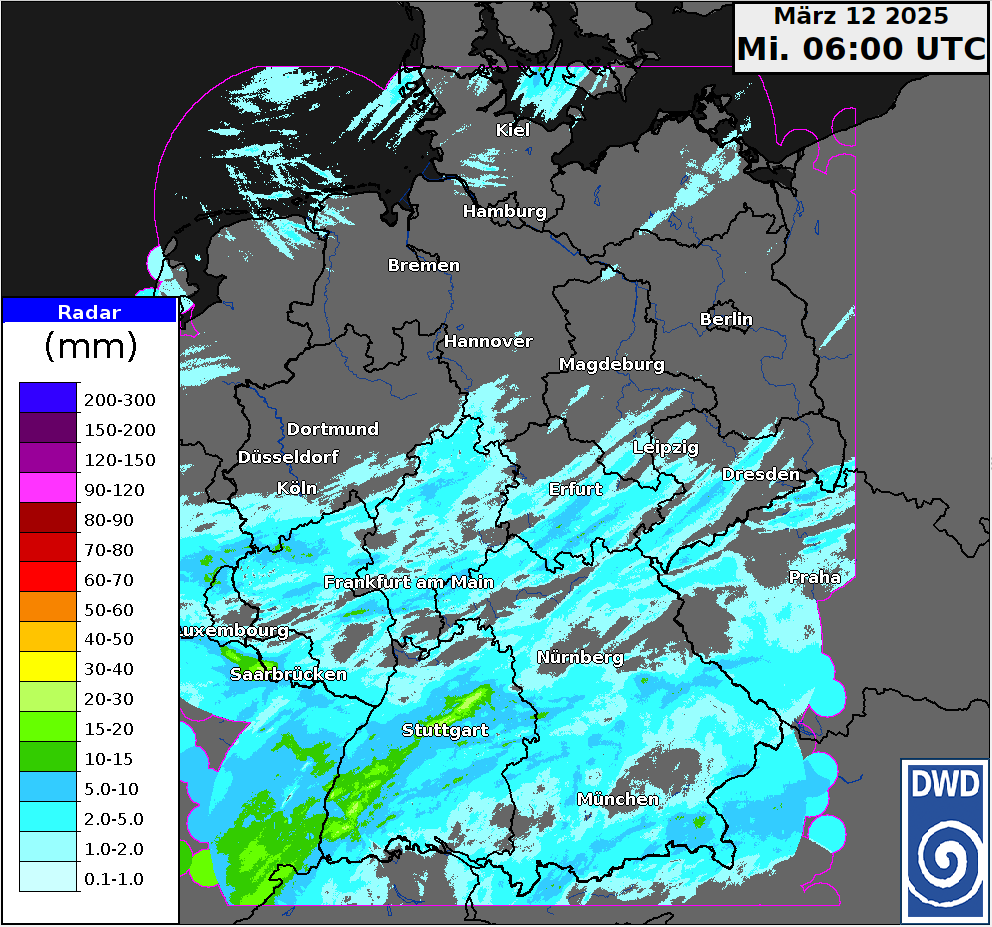

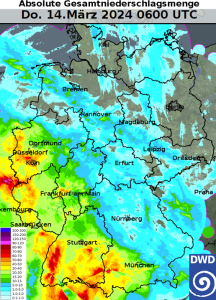

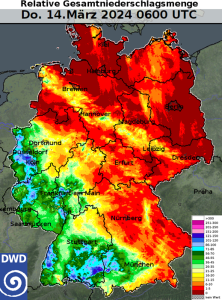

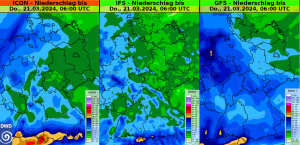

Die nachfolgende Abbildung zeigt die aus Radardaten interpretierten Niederschlagsmengen seit dem 01. März. Um genauer zu sein, müsste man eher sagen, dass es sich um die Niederschlagsmengen der vergangenen 48 Stunden handelt. Die Abbildung wird nämlich jeden Morgen um 06 UTC mit den täglich übermittelten 24-stündigen Niederschlagsmengen aktualisiert.

Aus Radardaten abgeleitete Niederschlagsmengen in Liter pro Quadratmeter seit dem 01. März

Es stellt keine Herkulesaufgabe dar zu erkennen, dass abgesehen von einzelnen Ausnahmen kaum nennenswerte Niederschlagsmengen zusammenkamen. Im Norden blieb es abgesehen von einzelnen Schauern bislang gänzlich niederschlagsfrei. In den mittleren Landesteilen gab es in den vergangenen 48 Stunden vermehrt Schauer und auch einzelne Gewitter. Im Süden traten sowohl stratiforme als auch konvektive Niederschläge auf. Allenfalls der Streifen von Südbaden bis in den Stuttgarter Raum „sticht“ mit Werten zwischen 10 und 25 Liter pro Quadratmeter hervor.

Im Durchschnitt fallen im Monat März 30 bis 80 Liter pro Quadratmeter. Da die bisherigen Niederschlagsmengen abgesehen von einzelnen Ausnahmen nur geringfügig waren, lohnt ein Vergleich relativ zum vieljährigen Mittel somit nicht wirklich.

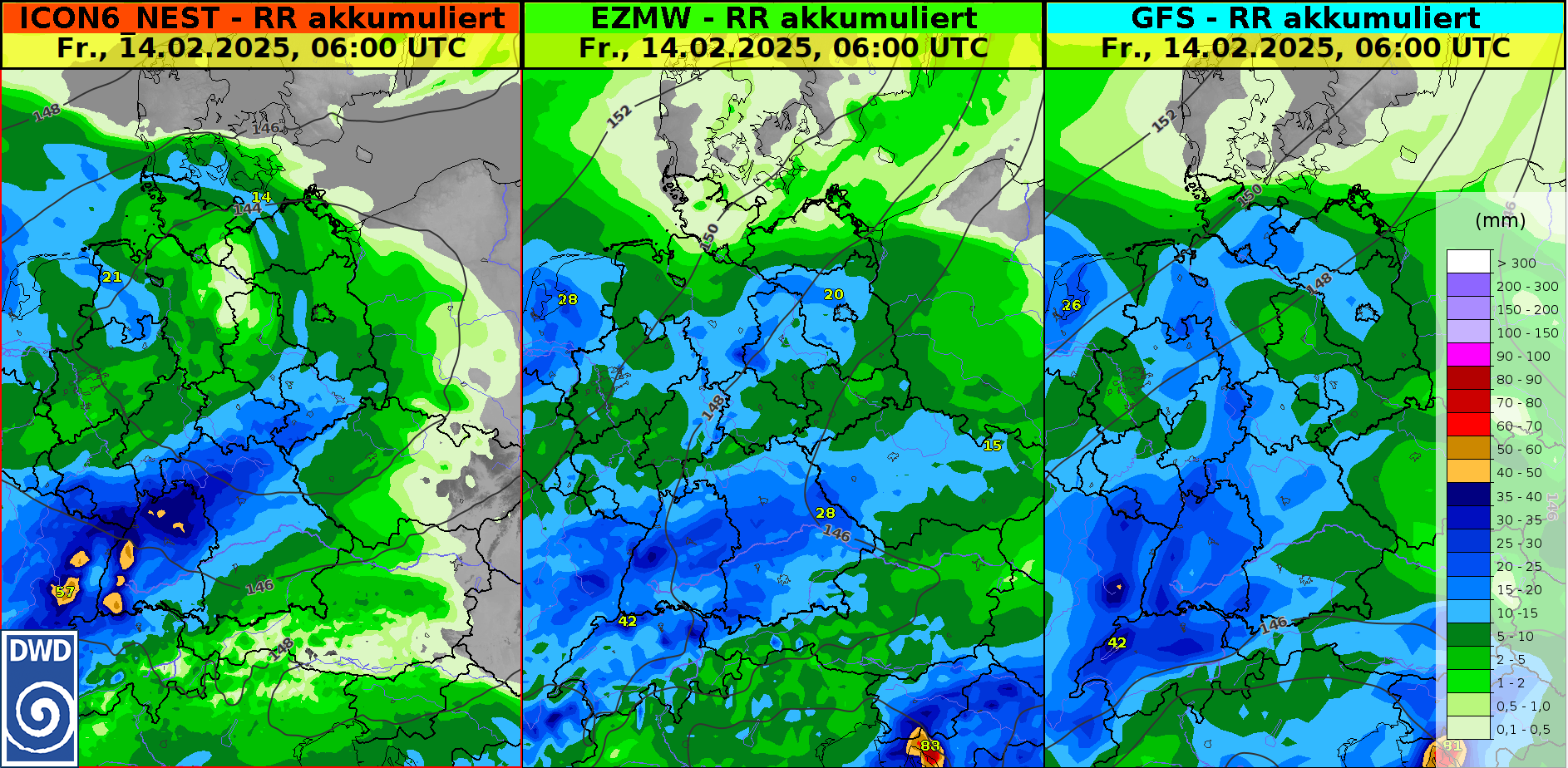

Und wie sieht es in den kommenden Tagen hinsichtlich Niederschlag aus?

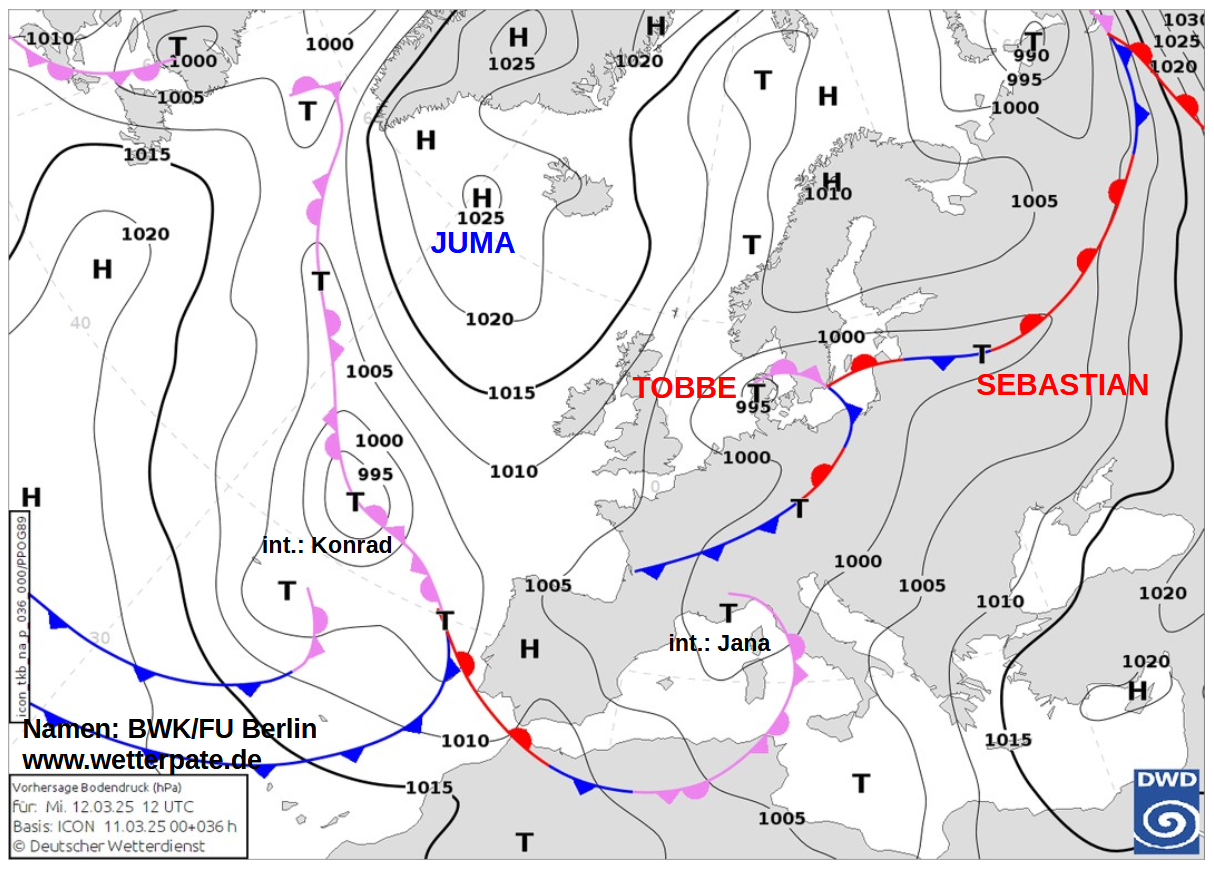

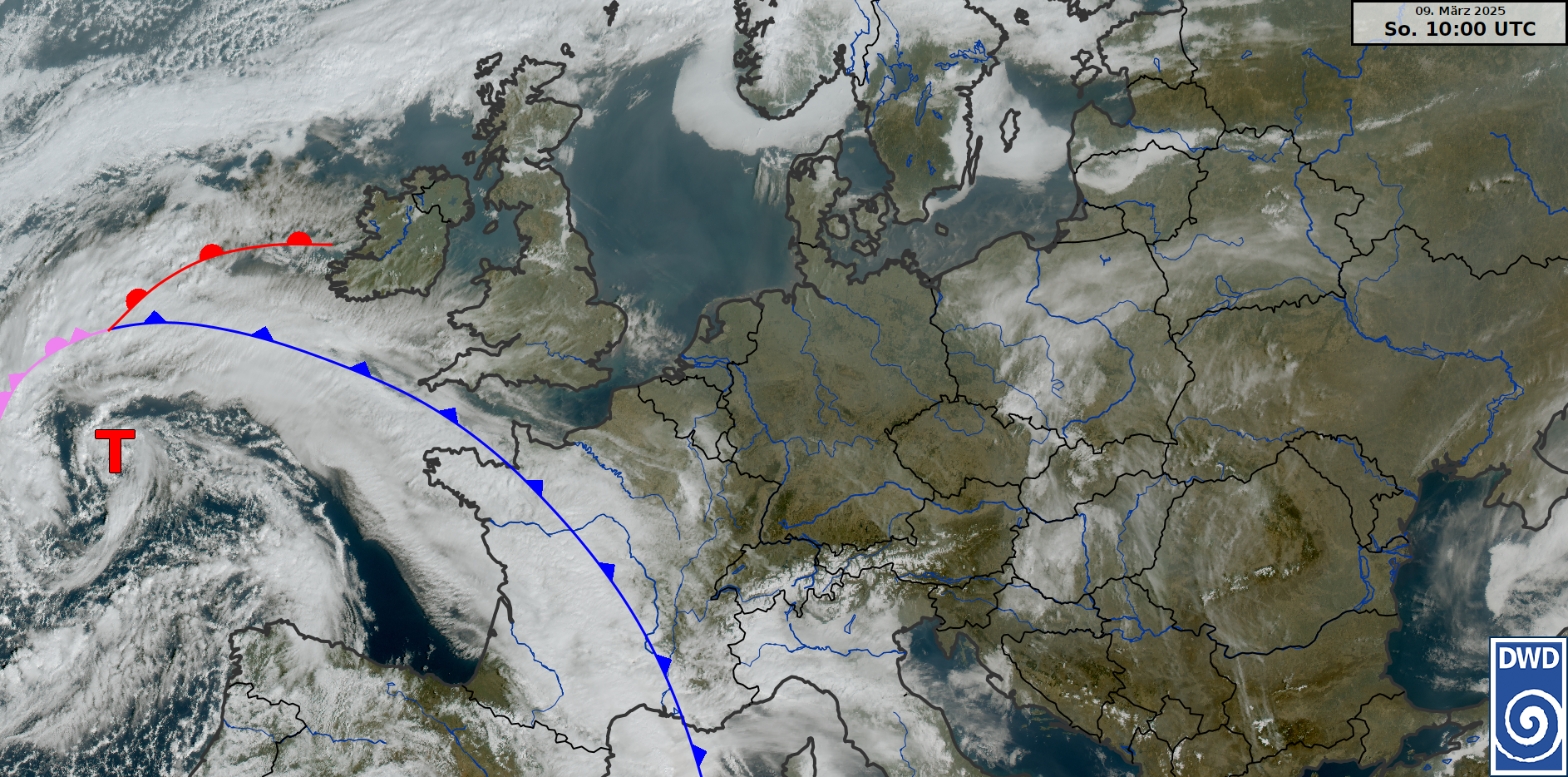

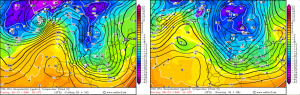

In der Zwischenzeit bestimmt Tiefdruckeinfluss unser Wettergeschehen. An der Westflanke von Tief TOBBE, das sich mit seinem Kern über Dänemark befindet, strömt von Norden her allmählich Meeresluft polaren Ursprungs nach Deutschland.

Prognosekarte Bodendruck und Lage der Fronten mit Namen der steuernden Hoch- und Tiefdruckgebiete für den heutigen Mittwoch, 12.03.2025 12 UTC

Am heutigen Mittwoch trennt eine Luftmassengrenze die mildere Luftmasse der vergangenen Tage im Südosten Deutschlands von der einströmenden kühleren Luft in den übrigen Landesteilen. Diese Luftmassengrenze macht sich in einem breiten Streifen von der Südpfalz und Baden bis in die Lausitz durch zeitweilige Niederschläge bemerkbar. Nördlich und nordwestlich davon kann es bei wechselnder Bewölkung einzelne Schauer geben. Die höchsten Wahrscheinlichkeiten hierfür gibt es im Nordseeumfeld.

In der Nacht zum Donnerstag regnet es in der Südosthälfte zeitweise. Im Bergland gehen die Niederschläge dann zunehmend in Schnee über und verleihen dem Landschaftsbild dort einen Hauch von Spätwinter, auch wenn hinsichtlich Niederschlagsmengen nicht allzu viel zusammenkommen wird. Für vorübergehende Glätte könnte es aber allemal reichen. Neben gelegentlichen Schauern im Nordseeumfeld bleibt es in den übrigen Landesteilen meist niederschlagsfrei.

Am morgigen Donnerstag werden von Süden her erneut Niederschläge in Gang gesetzt, die im Bergland und dort vor allem in den Alpen als Schnee fallen. Selbst dort kommen aber auch nur ein paar Zentimeter zusammen. Richtung Nordwesten muss erneut mit einzelnen Schauern gerechnet werden.

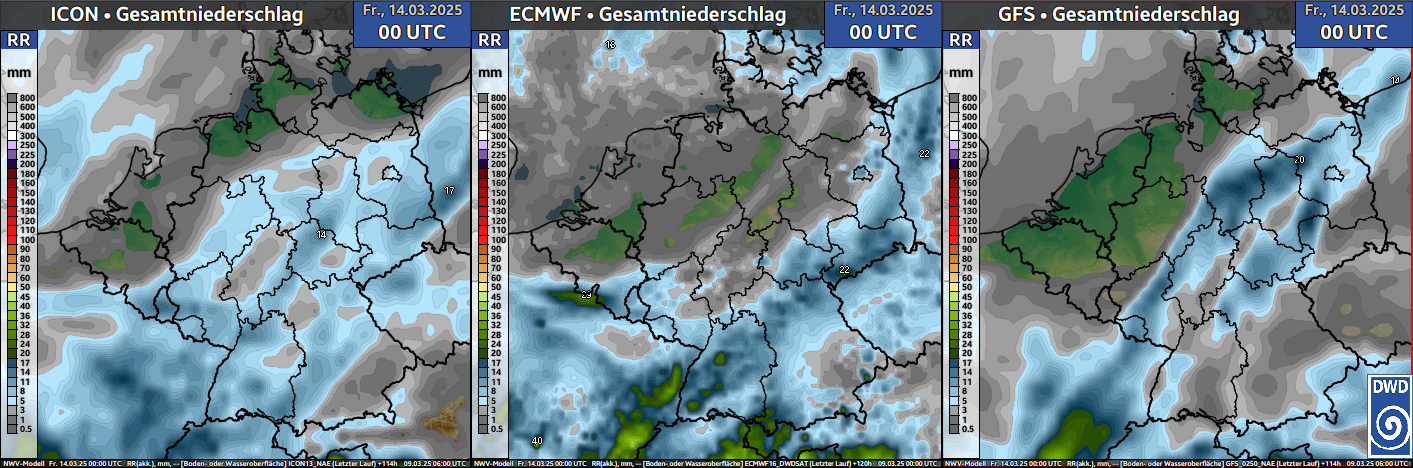

Auch für den Freitag zeigt sich ein ähnliches Bild beim Wetter. Zum Wochenende wird man wahrscheinlich nur im Süden nass. In den übrigen Landesteilen ist es hingegen heiter bis sonnig und niederschlagsfrei.

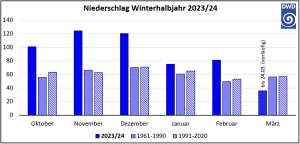

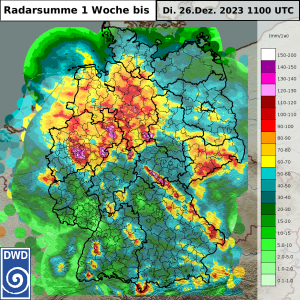

Doch die Niederschlagsmengen bei uns sind nichts im Vergleich zu anderen Niederschlagsereignissen weltweit. In den vergangenen Tagen gab es beispielsweise auf der Iberischen Halbinsel kräftige, teils gewittrige Niederschläge. In den Medien kursierten auch Meldungen eines Starkregenereignisses auf Gran Canaria, infolgedessen es dort zu Überschwemmungen kam.

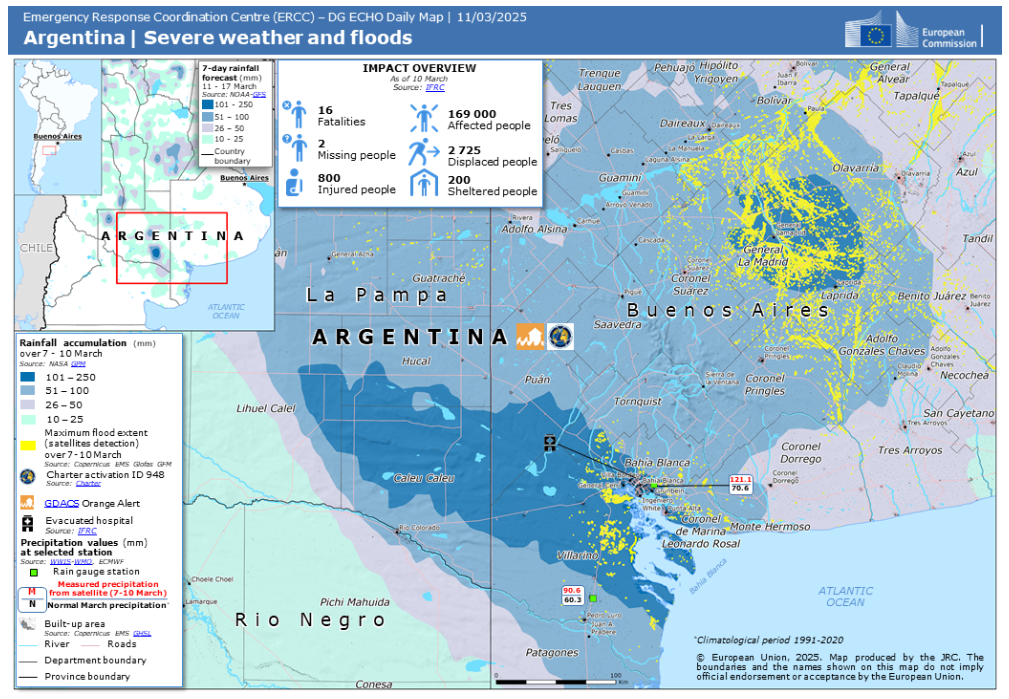

Im Nordosten Argentiniens kam es gebietsweise ebenfalls zu kräftigen, gewittrig durchsetzten Regenfällen. Hierbei hört und liest man leider traurige Berichte vor allem aus der Hafenstadt Bahía Blanca. Dort sind Todesopfer, Vermisste und Verletzte zu beklagen. In der Region rund um Bahía Blanca fielen zwischen dem 07. und 10. März 100 bis 250 Liter pro Quadratmeter. Durch Betrachtung der in Abbildung 3 markierten Stationen wird deutlich, dass die Niederschlagsmengen von besagtem Zeitraum 150 bis 170 Prozent den für März üblichen Niederschlagsmengen entsprechen. Diese Niederschlagsmengen führten schließlich zu Überschwemmungen, infolgedessen die dortige Infrastruktur zum Erliegen kam.

Grafik des europäischen Emergency Response Coordination Centre mit der von Überschwemmungen betroffenen Region rund um die argentinische Hafenstadt Bahía Blanca

M.Sc. (Meteorologin) Tanja Egerer

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 12.03.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst