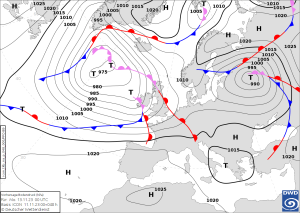

Strenge Fröste in Deutschland, Rekordkälte in den USA

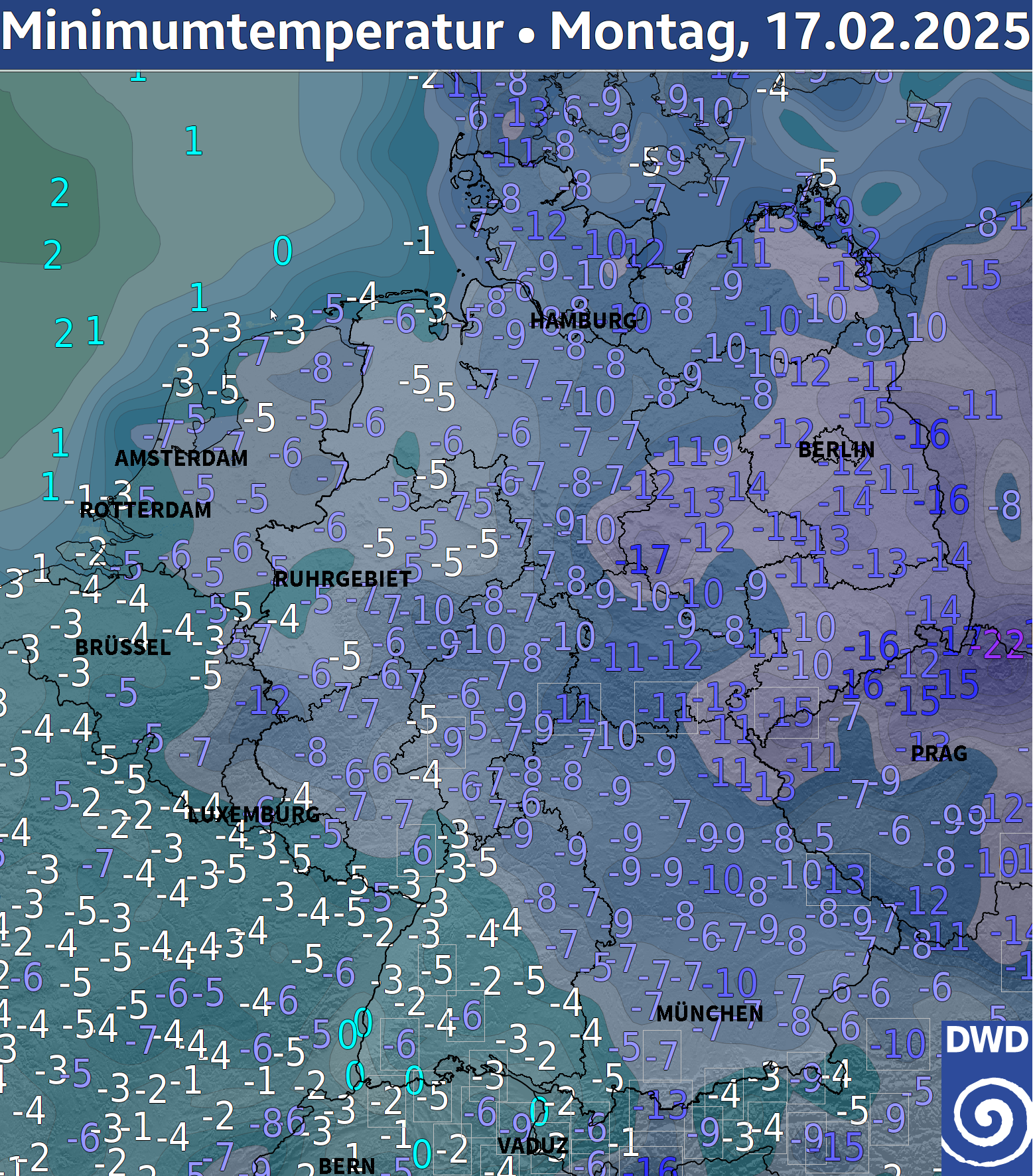

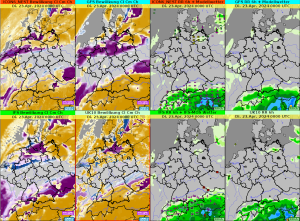

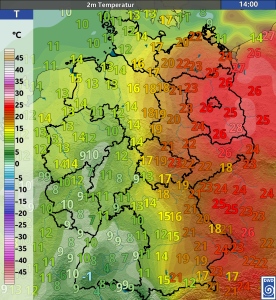

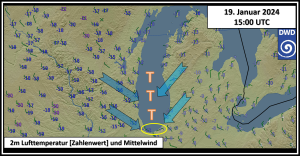

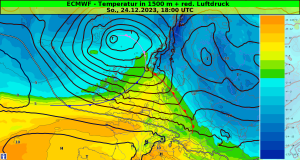

Teilweise wurden heute Früh die tiefsten Temperaturen des bisherigen Winters 2024/2025 gemessen. Besonders eisig wurde es im Osten und Nordosten Deutschlands (siehe Abbildung 1). Gebietsweise sank die Temperatur in den strengen Frostbereich (unter -10 Grad). Am kältesten wurde es im DWD-Messnetz an der Station Brocken-Stiege auf 504 Meter Höhe im Harz mit -18,4 Grad. Aber nicht nur im Mittelgebirge wurde es sehr kalt, auch im Tiefland wurden zum Teil Werte unter -15 Grad erreicht: so zum Beispiel in Coschen und Manschnow im äußersten Osten Brandenburgs mit jeweils -15,9 Grad. Verantwortlich für die tiefen Werte waren die eingeflossene trockene Polarluft, eine Schneedecke und windschwache Verhältnisse. So konnte sich bodennah die Luft besonders gut abkühlen. In 5 cm Höhe über dem Erdboden wurde es an den genannten Orten zum Teil unter -20 Grad kalt.

Abbildung 1: Minima der 2 Meter Temperatur in der Nacht zum Montag, den 17.02.2025. Quelle: DWD

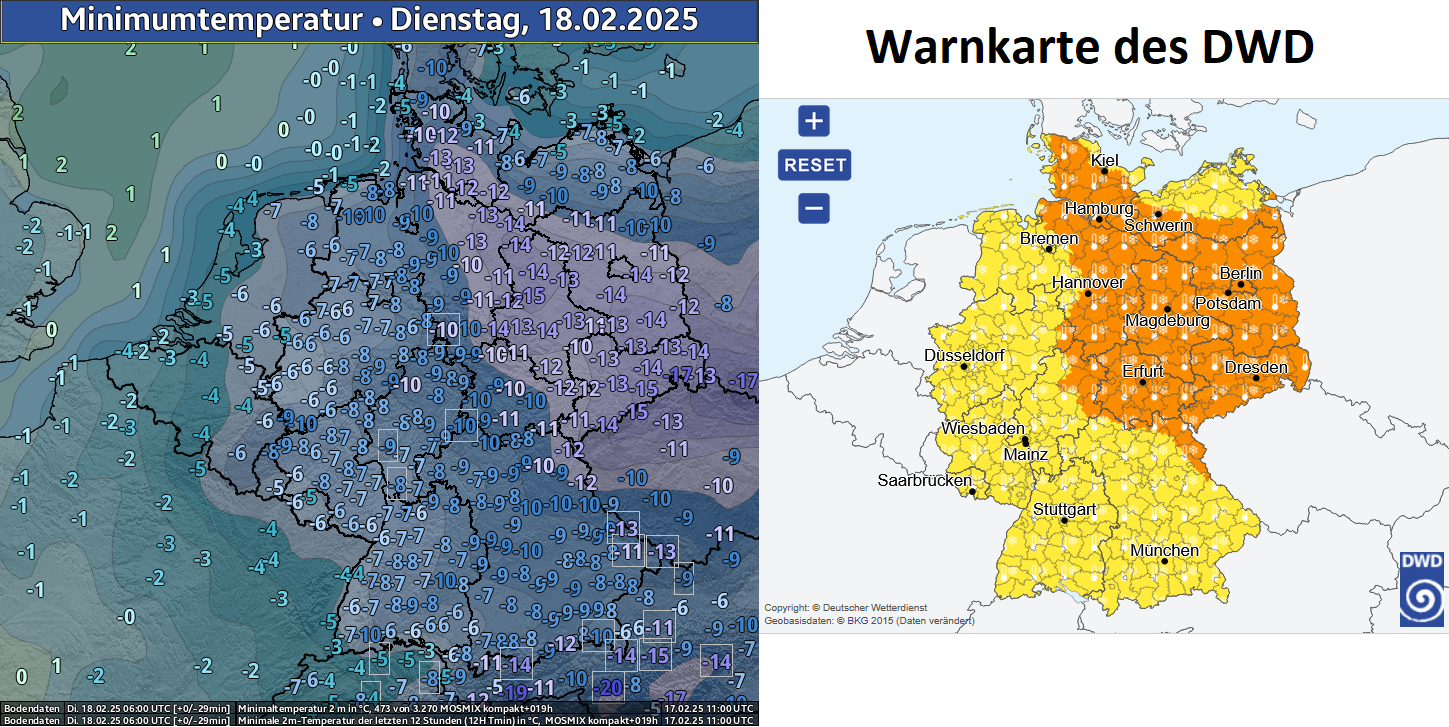

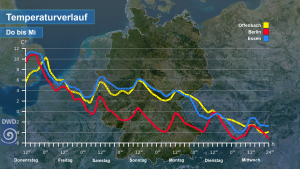

Deutlich milder blieb es im Südwesten Deutschlands. Dort war die Luftmasse nicht so kalt wie im Osten, zudem verhinderten Wolken einen Großteil der Ausstrahlung. Örtlich blieb es, wie zum Beispiel in Rheinfelden mit +0,6 Grad sogar frostfrei. In den kommenden beiden Nächten wird es dann aber überall frostig. Besonders kalt wird es erneut im Osten und Nordosten Deutschlands. Dort ist weiterhin die kälteste Luftmasse, zudem liegt gebietsweise eine Schneedecke, die die Auskühlung begünstigt. Die Tiefstwerte liegen in der kommenden Nacht auf ähnlichem Niveau wie in der vergangenen Nacht. In der Nordosthälfte tritt häufig strenger Frost unter -10 Grad und zum Teil auch Frost unter -15 Grad auf. Sonst ist es nicht ganz so kalt, aber selbst auf Helgoland sollte es wie in der vergangenen Nacht erneut für Frost reichen. Die Nacht zum Mittwoch wird dann geringfügig weniger kalt, bevor es ab der Wochenmitte von Westen her deutlich milder wird. Statt zweistelliger Minuswerte in der Nacht ist dann zumindest entlang des Rheins von zweistelligen Höchstwerten die Rede.

Prognostizierte Minima der 2 Meter Temperatur in der Nacht zum Montag, den 17.02.2025 und Warnkarte des DWD: orange bedeutet Warnung vor strengem Frost. Quelle: DWD

Für die Jahreszeit sind die aktuellen Temperaturen nichts Außergewöhnliches. Solche Werte kommen im Februar alle paar Jahre vor. Zuletzt war dies im Februar 2021 und 2018 der Fall. Eine besonders intensive Kälteperiode im Februar gab es 2012. Dazu sei auf das Thema des Tages vom 07.02.2025 verwiesen.

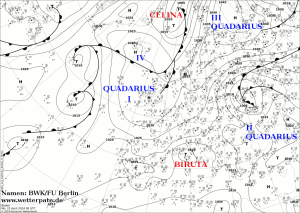

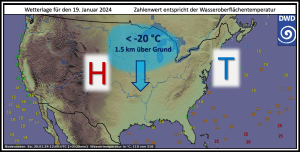

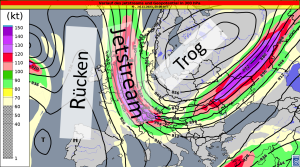

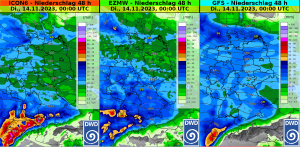

In Sachen Kälte lohnt sich aktuell und in den kommenden Tagen ein Blick auf die andere Seite des Nordatlantiks. Der Süden Kanadas und große Teile der USA erwarten oder haben bereits außergewöhnlich tiefe Temperaturen. Zum Teil werden Temperaturen im Bereich der bisherigen Rekorde erwartet. Die Hauptkälte befindet sich im äußersten Norden der USA in den Bundesstaaten Montana und North Dakota, dort liegen die Höchstwerte heute an den beiden kommenden Tagen häufig unter -20 Grad, nachts kühlt es auf unter -35 Grad, örtlich auf Werte um -45 Grad ab. Bis Mittwoch/Donnerstag breitet sich die Kaltluft immer weiter nach Süden aus und erreicht schließlich die Golfküste von Texas und Louisiana. Auf ihrem Weg nach Süden verliert die Luftmasse zwar einen Teil ihrer arktischen Eigenschaften, sprich sie ist durch Erwärmung über Landmassen und durch die Einstrahlung der Sonne nicht mehr ganz so kalt, dennoch reicht es selbst an der Golfküste noch für Frost. So wird zum Beispiel in New Orleans für die Nacht zum Donnerstag leichter Frost erwartet. Zum Vergleich: New Orleans liegt auf etwa 30 Grad nördlicher Breite, das entspricht dem Süden Marokkos auf „unserer“ Seite des Atlantiks. Anders als in Europa verhindern in den USA keine Ost-West ausgerichteten Gebirge wie die Alpen den Fluss der Kaltluft nach Süden. Zudem erwärmt in Europa das Mittelmeer Luftmassen auf ihrem Weg nach Süden deutlich.

Animation der 2m-Temperatur für die USA vom 17.02.25 bis 20.02.2025. Quelle: DWD

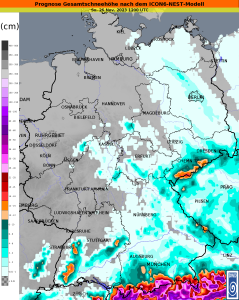

Zu der Kälte kommen in den USA gebietsweise teils kräftige Schneefälle hinzu. Bis Mittwoch bekommen vor allem die zentralen Bereiche der USA eine Schneedecke. Gleichzeitig entwickelt sich im Grenzbereich der subtropischen Luft über dem Süden der USA ein Tief, das am Mittwoch und Donnerstag Teilen der Ostküste einiges an Schnee bringen könnte.

MSc.-Met. Thore Hansen

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 17.02.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst