Übergang zu wechselhaftem Frühlingswetter

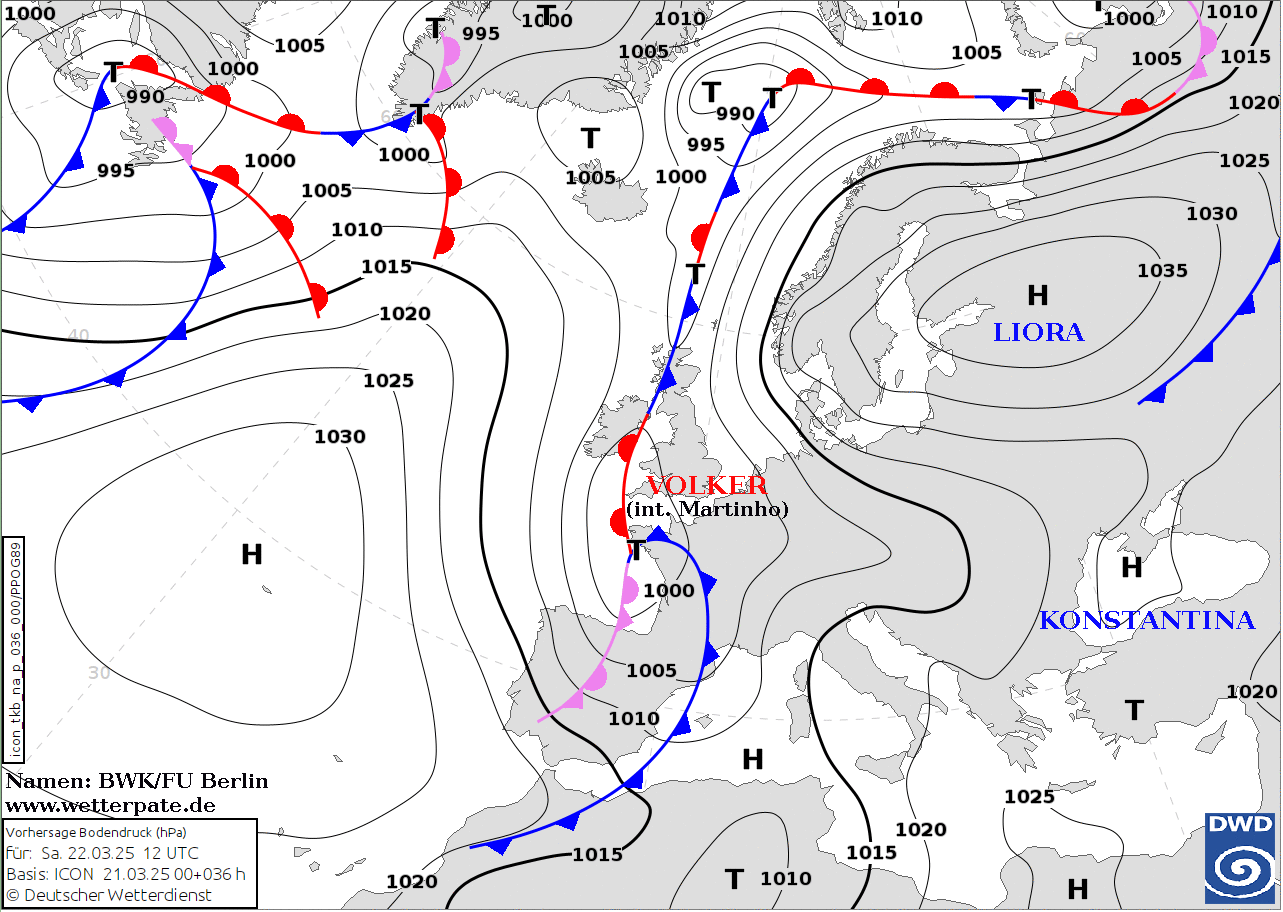

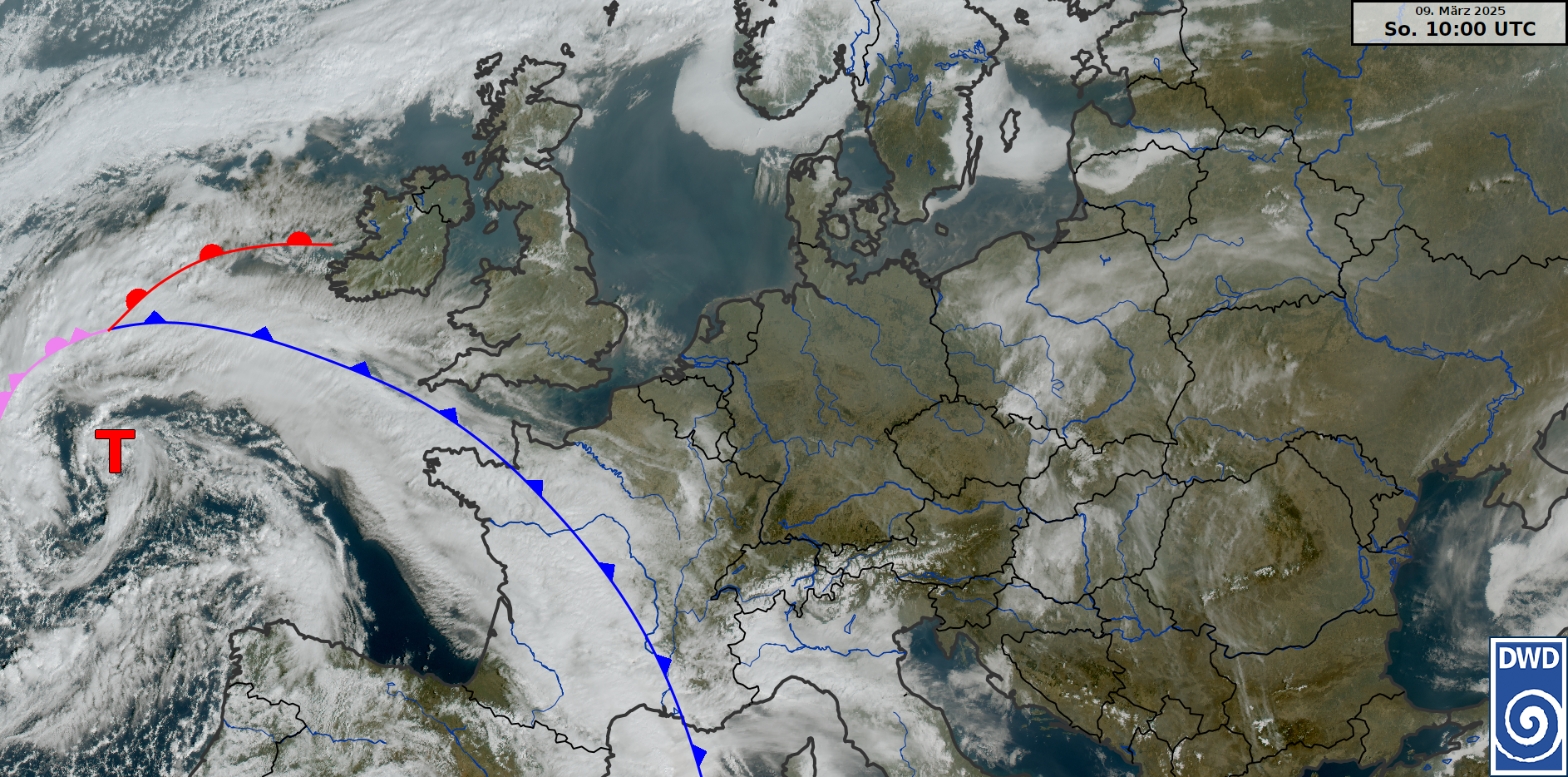

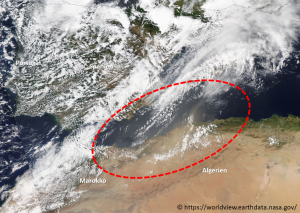

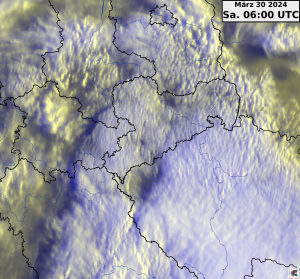

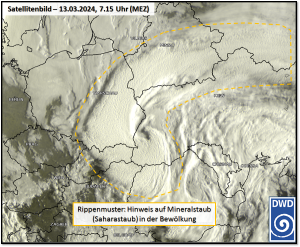

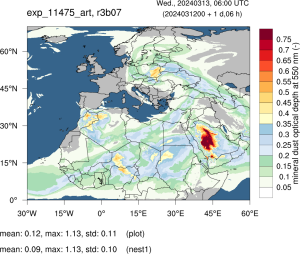

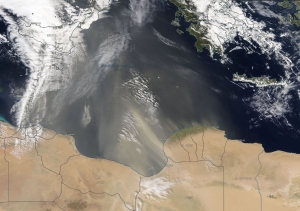

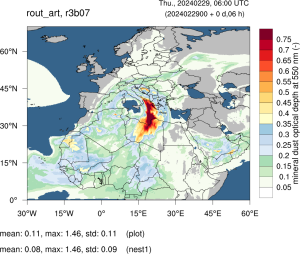

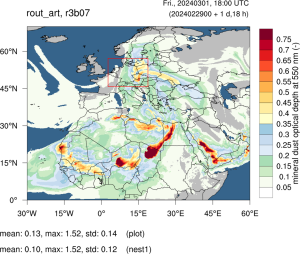

Das Frühlingshoch „Konstantina“ hat seine Wetterwirksamkeit in Deutschland endgültig verloren und liegt inzwischen mit dem Schwerpunkt über dem Schwarzen Meer. Hoch „Liora“ über Westrussland sorgt jedoch noch dafür, dass es Tief „Volker“ über Westfrankreich (international Martinho) noch schwerfällt, auf Deutschland überzugreifen. Zwischen dem Hoch östlich und dem Tief westlich von uns hat sich eine südliche Strömung etabliert, in der sehr milde und zunehmend feuchte Luft zu uns gelangt. Saharastaub wurde zudem miteingezogen und sorgt dafür, dass der Himmel milchig erscheint.

Bodenanalyse mit Fronten und Luftdruck vom Samstag den 22.03.2025. Quelle: DWD

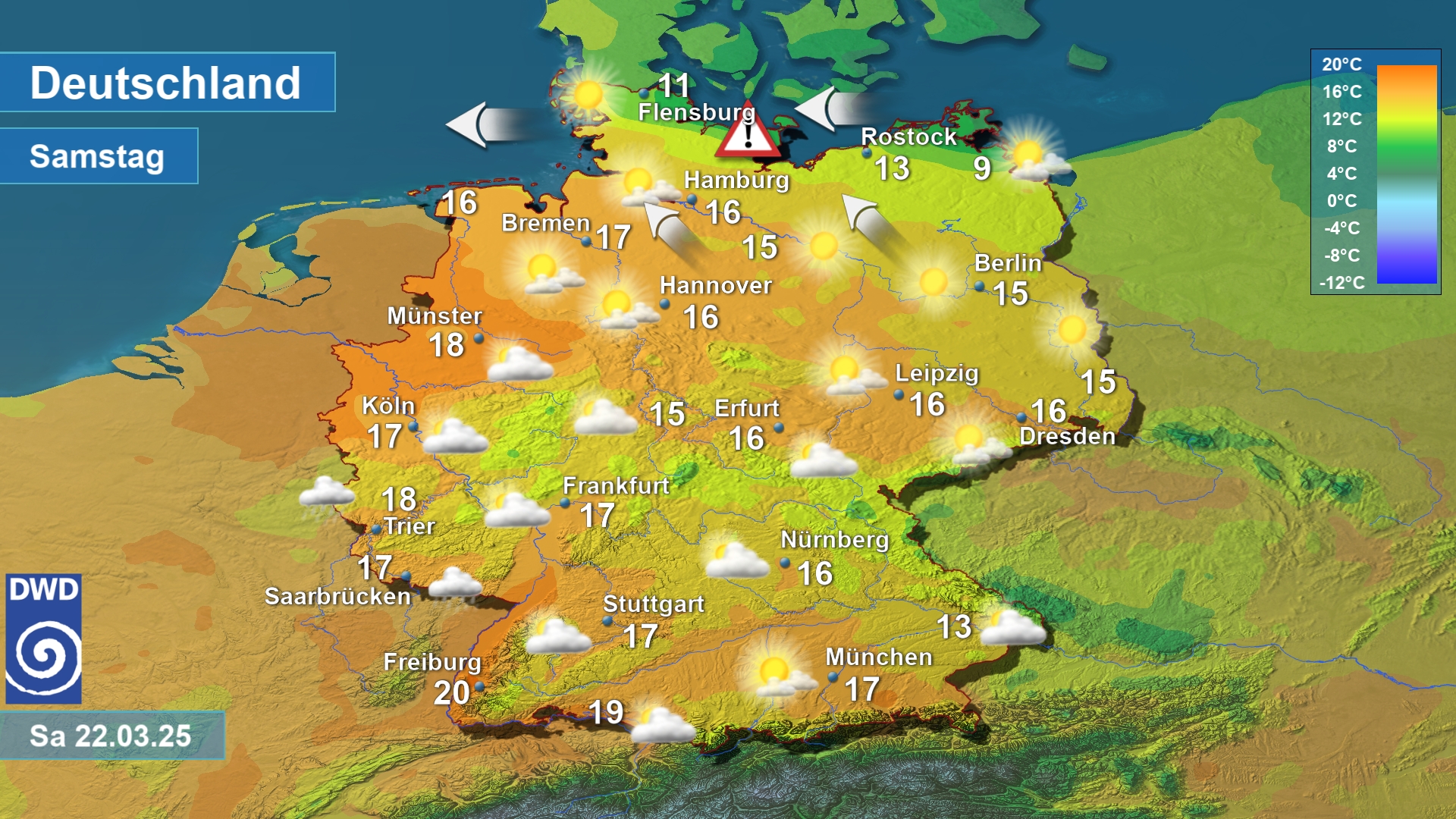

Am heutigen Samstag ist das Wetter zweigeteilt: Norddeutschland profitiert noch vom Hoch „Liora“. Dabei scheint zunächst die Sonne und erst am Abend erreichen von Süden her dichtere Wolkenfelder, die aber kaum Regen bringen. Der Wind weht allerdings mäßig bis frisch, in Böen stark bis stürmisch aus östlichen Richtungen. Dies könnte ein Problem werden, wenn der Wind den Staub von den vertrockneten Ackerfeldern aufwirbelt.

In der Mitte und im Süden zeigt sich der Himmel hingegen wolkig bis stark bewölkt, örtlich fällt daraus etwas Regen. Am Nachmittag und Abend sind im Südwesten einzelne Schauer und Gewitter möglich. In Bayern setzt sich zum Nachmittag hin wieder stärker die Sonne durch. An den Alpen herrscht zudem Südföhn.

Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 21 Grad, lediglich im äußersten Norden ist es mit 8 bis 13 Grad deutlich kühler. Das liegt daran, dass der Wind von der noch kalten Ostsee herkommt.

Wetter und Temperatur für Samstag 22.03.2025. Quelle: DWD

In der Nacht zum Sonntag erweitert Tief „Volker“ seinen Einflussbereich auf fast das gesamte Land, auch wenn der Kern noch über Westfrankreich bleibt. Der Himmel zeigt sich oft stark bewölkt, vor allem in der Westhälfte fällt gebietsweise Regen, ansonsten bleibt es überwiegend trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 2 Grad. Die Frostgefahr ist also sehr gering. Der Ostwind ist im Norden noch kräftig unterwegs, ansonsten flaut der Wind weiter ab.

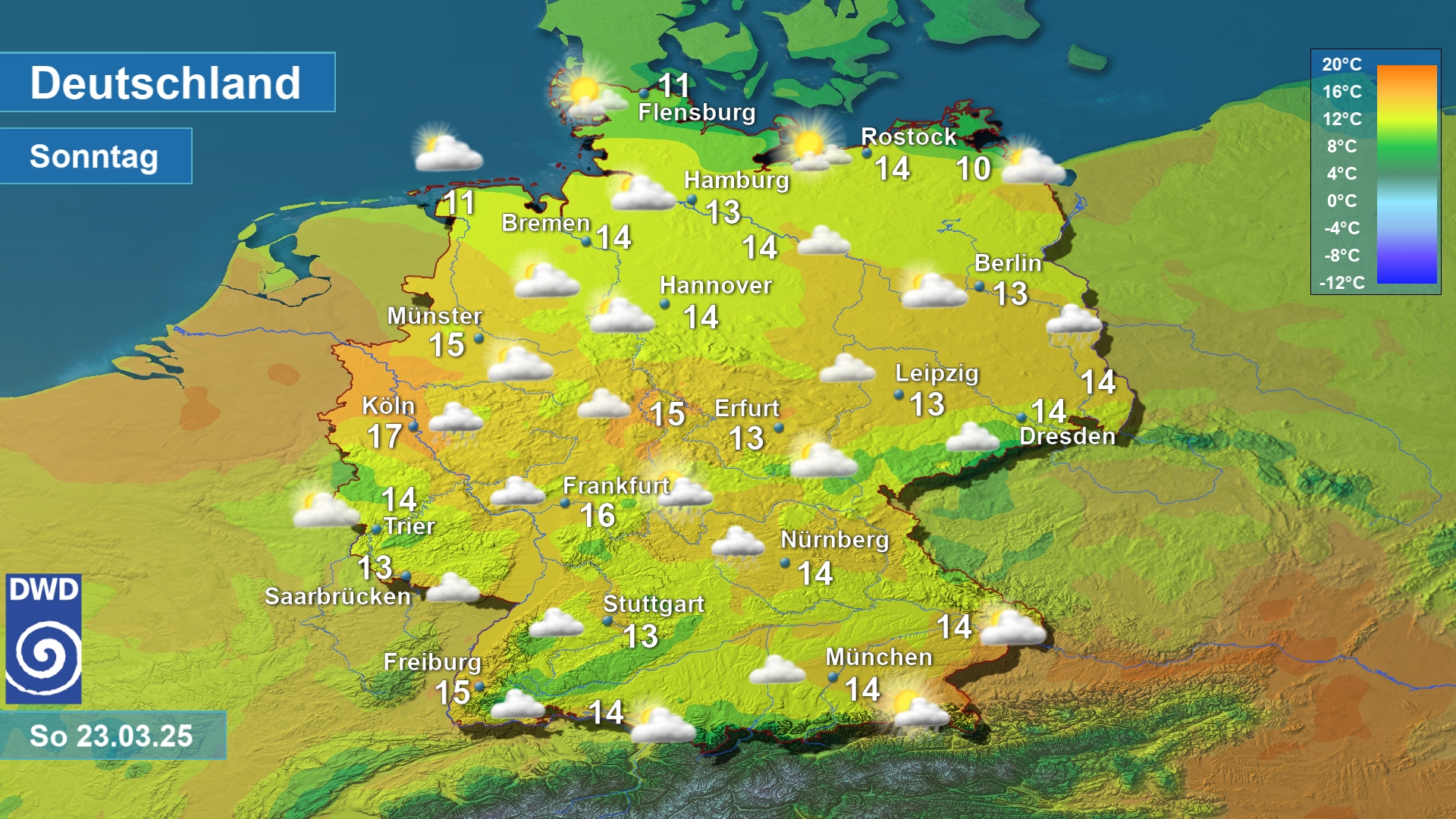

Am Sonntag zeigt sich der Himmel vielerorts wolkig bis stark bewölkt, und vor allem im Westen und in der Mitte des Landes treten einzelne Schauer auf. Im Südosten entwickeln sich nachmittags sogar einzelne Gewitter. Sonst bleibt es meist trocken. Durch mehr Bewölkung steigen die Temperaturen auf Werte zwischen 11 und maximal 17 Grad an. Der Wind weht im Norden aus östlichen Richtungen und ist im äußersten Norden noch spürbar, im Süden weht er schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen.

Wetter und Temperatur für Sonntag 23.03.2025. Quelle: DWD

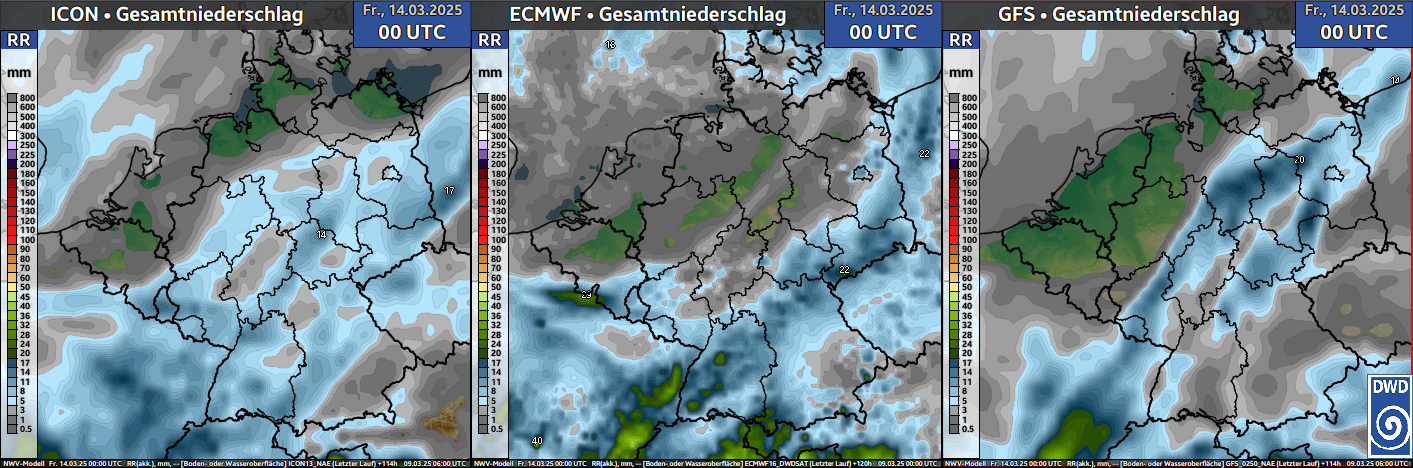

Auch die neue Woche beginnt leicht wechselhaft, dabei regnet es am Montag in der Südhälfte zeit- und gebietsweise sowie schauerartig verstärkt, während es in der Nordhälfte überwiegend trocken bleibt. Am Dienstag dreht sich dieses Spiel dann um. Die Sonne zeigt sich nur gelegentlich am Himmel und die Maxima bewegen sich zwischen 10 und 17 Grad.

Die Trockenheit in weiten Teilen des Nordens, wo es gebietsweise seit Wochen nicht geregnet hat, wird in den kommenden Tagen also nur bedingt gelindert.

Dipl. Met. Marco Manitta

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 22.03.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst