Meteosat Third Generation: Was kann das neue bildgebende FCI Instrument?

Das FCI liefert seit Herbst letzten Jahres regelmäßig Daten und bietet im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem Meteosat Second Generation, eine signifikante Verbesserung: Die Auflösung beträgt nun 1 Kilometer statt 3 Kilometer am Äquator. Zudem werden Daten alle 10 Minuten erfasst, anstatt alle 15 Minuten, was eine nahezu kontinuierliche Überwachung der gesamten Erdscheibe ermöglicht. Zukünftig ist ein 2,5-minütiger Scan mit einer Auflösung von 0,5 Kilometer für zwei Kanäle über Europa geplant, was insbesondere für die Flugmeteorologie und die Gewittervorhersage von großer Bedeutung ist.

Neben der verbesserten Auflösung bietet das FCI auch eine erweiterte Anzahl an Spektralkanälen. Mit 16 Kanälen anstelle von 12 können nun detailliertere Informationen über die Wolkenmikrophysik und den Zustand der Atmosphäre gesammelt werden. Um diese Daten anschaulich zu visualisieren, kommen unter anderem RGB-Bilder zum Einsatz. Hierbei werden den verschiedenen Spektralkanälen oder deren Differenzen die Farben Rot, Grün und Blau zugeordnet, um ein umfassendes Farbbild zu erstellen.

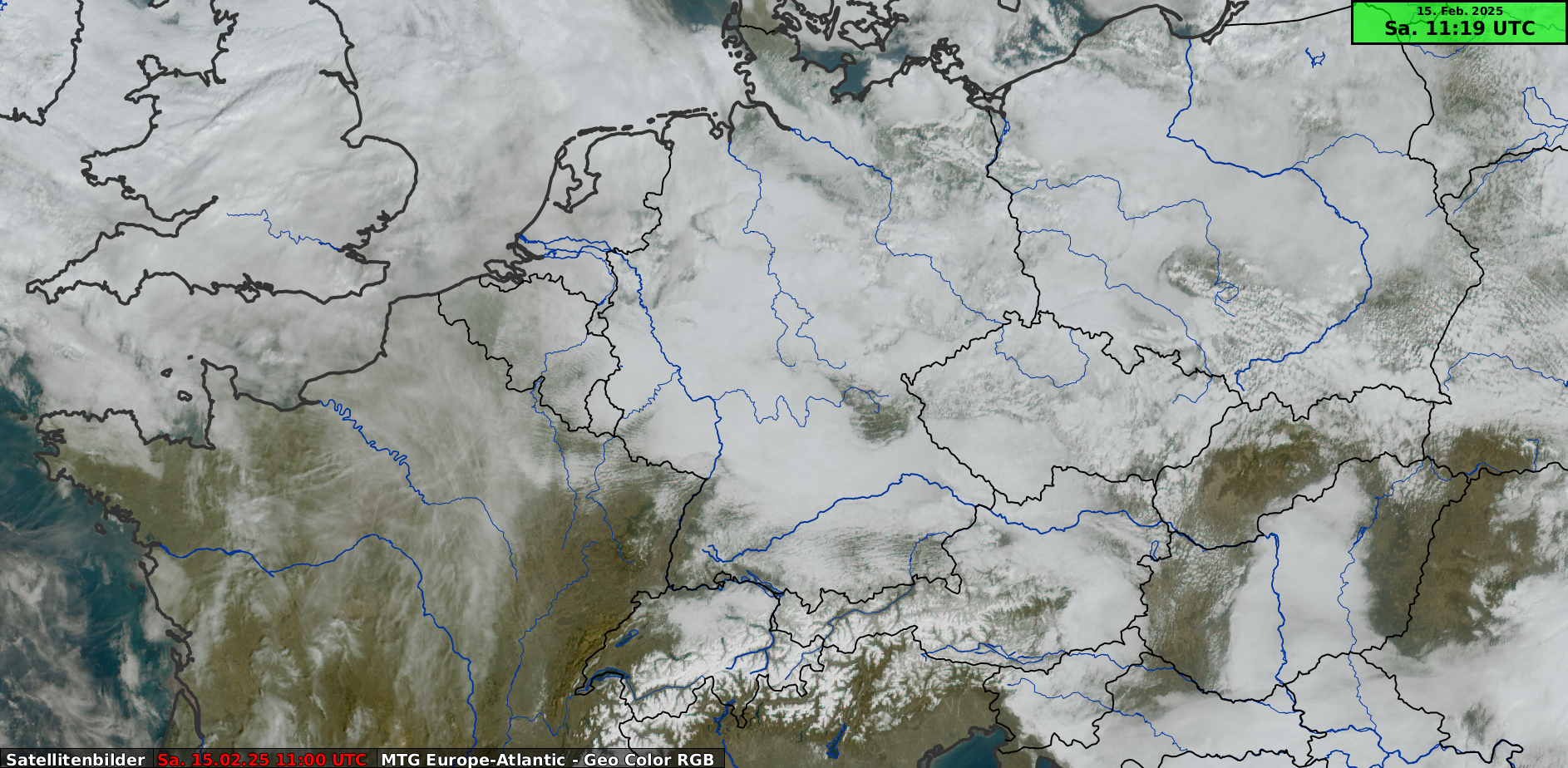

GeoColor-RGB-Tag:

Ein Beispiel ist das GeoColor-RGB-Tag, bei dem der visuelle 0,6 µm-Kanal rot, der 0,5 µm-Kanal grün und der 0,4 µm-Kanal blau dargestellt wird. Dies erzeugt ein natürliches Bild, das der menschlichen Wahrnehmung sehr nahekommt. In den Bildern sind Wolken und Schnee weiß, Land grün und Wasser blau zu erkennen. Eine dicke Wolkendecke über Deutschland zeigt nur wenige Lücken.

GeoColorRGB Samstag 15.02. gegen 12:00 Uhr

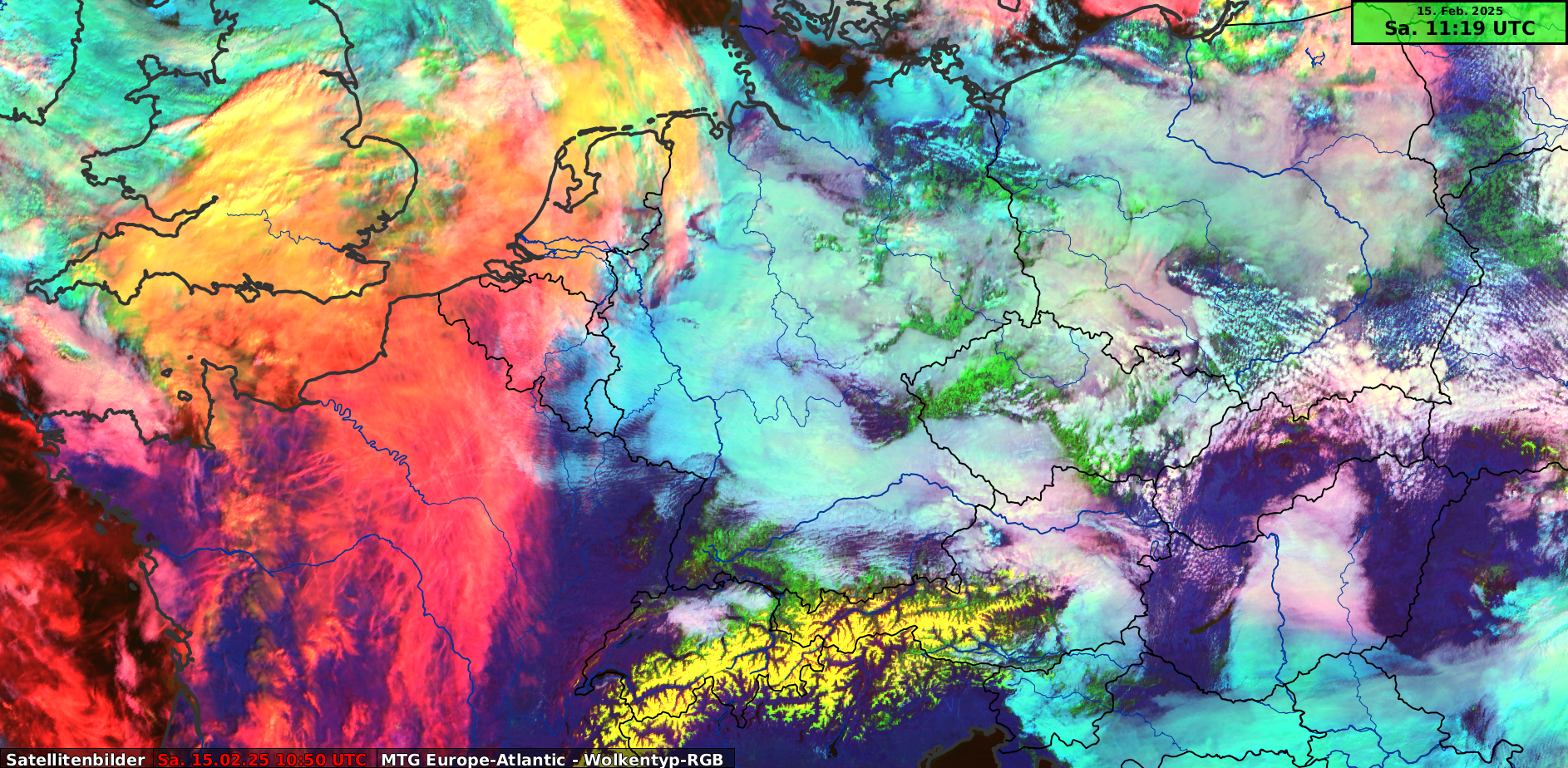

Wolkentyp-RGB:

GeoColor-RGB hat den Nachteil, dass Schnee und Wolken kaum unterschieden werden können. Hier werden Kanäle im nahen Infrarot verwendet, um die Eigenschaften der Wolken zu analysieren. Es zeigt tiefe hochnebelartige Bewölkung über Deutschland (cyan), die jedoch stellenweise durchbrochen ist. Im Süden und Osten sind teilweise grüne Flächen zu erkennen. Dabei handelt es sich um Schnee, der in den letzten Tagen gefallen ist und sich im GeoColor-RGB kaum von den Wolken unterscheidet. In den Alpen erscheinen die Schneeflächen wegen der sehr trockenen Höhenluft gelb. Über Frankreich sind dichte Cirruswolken mit Kondensstreifen in Rot zu erkennen, die über England in gelbe Wolken übergehen, die dicke Eiswolken darstellen. Weiter nördlich folgen tiefe Wolken mit grünlicher Färbung. Dies deutet auf Mischphasenwolken aus Eis und Wasser hin. Die weißen Wolken über Osteuropa bestehen aus unterkühlten Wassertropfen.

Wolkentyp-RGB Samstag 15.02. gegen 12:00 Uhr

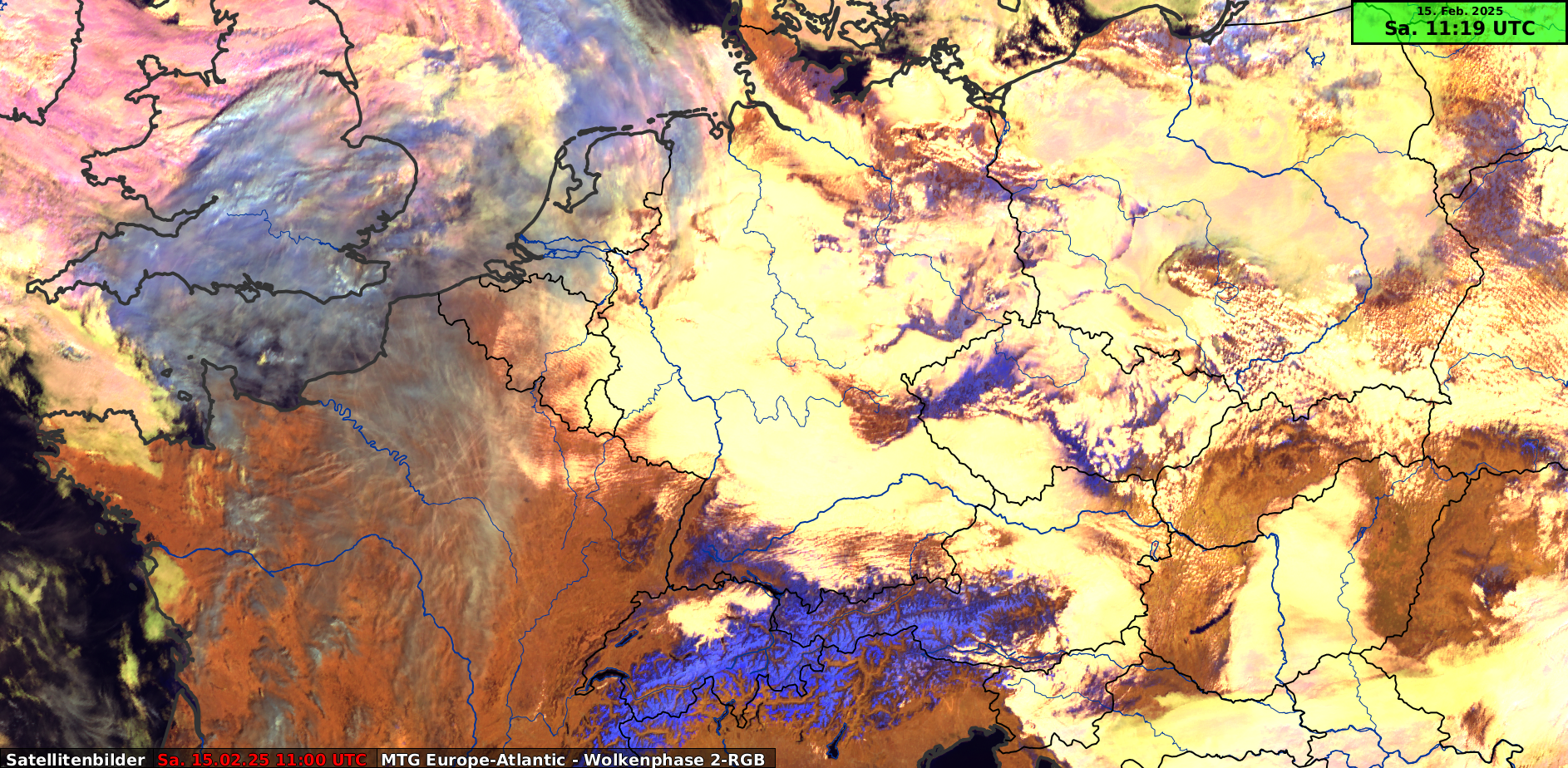

Wolkenphasen-RGB:

Ähnlich ist das Wolkenphasen-RGB (rot: NIR1.6, grün: NIR2.25, blau: VIS0.6). Hier sieht man dicke weiße Wolken mit kleinen weißen Wolkentropfen über Deutschland. Je mehr sie sich rosa oder violett verfärben, desto größer sind die Wolkentropfen (siehe Irland und Schottland). Eiswolken sind hellblau. Je intensiver die Blaufärbung, desto größer sind die Eiskristalle. Schnee erscheint blau und Land braun.

Wolkenphase-RGB Samstag 15.02. gegen 12:00 Uhr

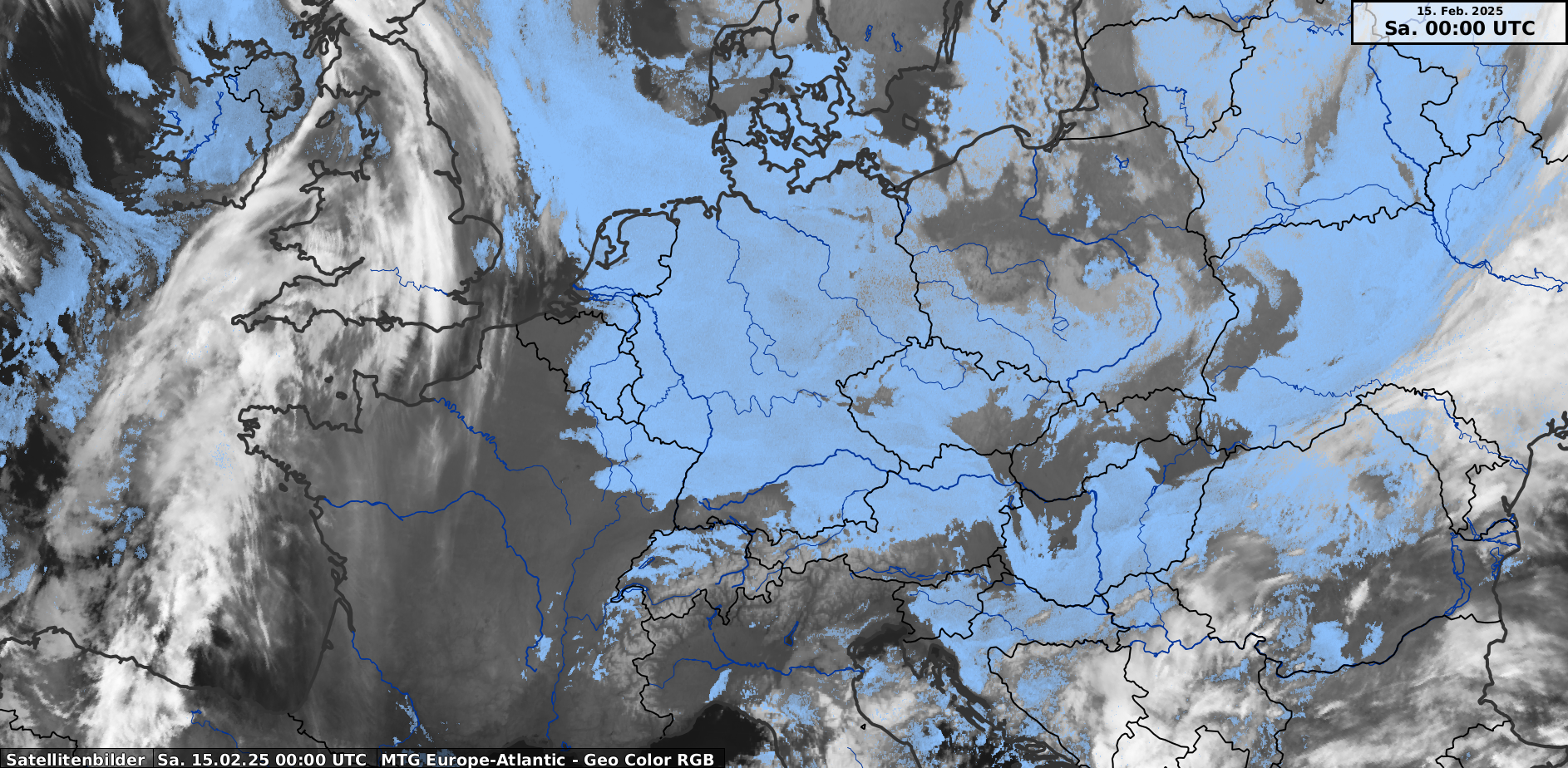

GeoColor-RGB-Nacht:

Nachts verwendet das GeoColor-RGB den Infrarotkanal 10,5 µm sowie die Differenz zwischen den Kanälen 10,5 µm und 3,8 µm, um tiefe Wasserwolken und Nebel in Blau darzustellen, während hohe Eiswolken weiß erscheinen.

GeoColor-RGB nachts Samstag 15.02. gegen 01:00 Uhr

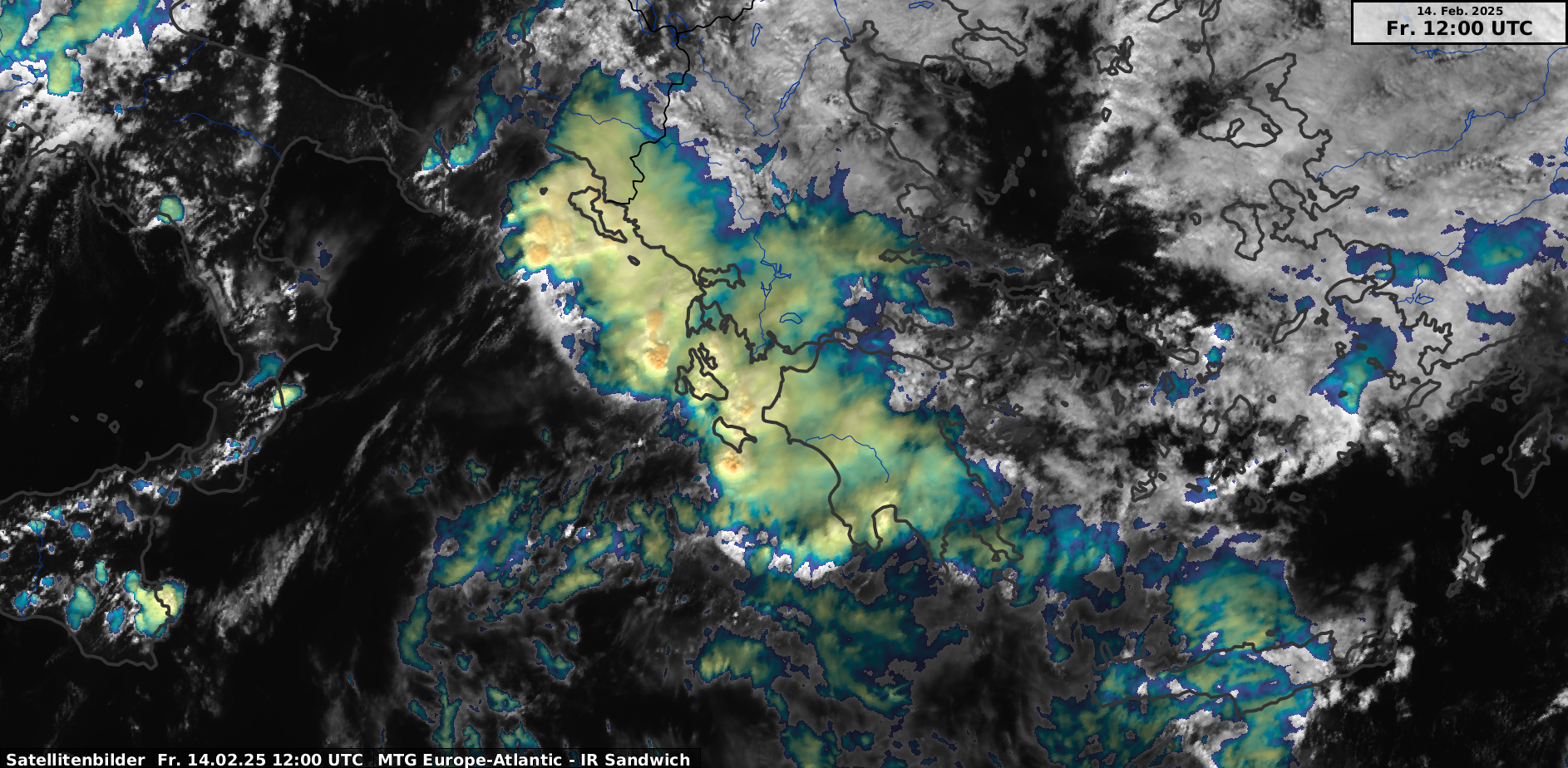

Sandwich-Satellitenbild:

Eine weitere interessante Visualisierungsmethode ist das Sandwich-Satellitenbild. Dabei wird ein hochauflösendes visuelles Bild mit einem halbtransparenten farbigen Infrarotbild kombiniert. Das Beispiel zeigt Gewitter vor der griechischen Küste. Die Farben sind die Wolkenoberkantentemperatur (je röter, desto kälter, desto höher die Wolke, desto größer das Unwetterpotenzial). Das visuelle Satellitenbild darunter vermittelt einen plastischen Eindruck der Gewitterwolken.

Sandwich-Satellitenbild Freitag 14.02. 13:00 Uhr Ionisches Meer

Dipl.-Met. Christian Herold

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 15.02.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst