Heikle Lawinenlage in den Hochlagen der Alpen

Mehrere Lawinenabgänge in den Alpen haben in den vergangenen zwei Tagen die Rettungskräfte auf Trab gehalten. So riss am Dienstag im Kühtai, einem Wintersportgebiet in den Stubaier Alpen, ein Schneebrett ein mit fünf Bauarbeitern besetztes Baustellenfahrzeug etwa 30 Meter mit sich. Die Bauarbeiter konnten zum Glück das Fahrzeug selbstständig und nur leicht verletzt verlassen. In den französischen Alpen verunglückte am Dienstagnachmittag nahe Chamonix ein Skifahrer bei einem Lawinenabgang tödlich. Am gestrigen Mittwoch sind bei zwei Lawinenabgängen in den Savoyer Alpen weitere fünf Wintersportler ums Leben gekommen. Alle Unglücksopfer waren offenbar abseits der Pisten unterwegs. Auch in den österreichischen Alpen wurden zahlreiche Lawinenabgänge gemeldet, zum Glück bisher ohne tödlichen Ausgang.

Die steigende Zahl der registrierten Lawinenabgänge ist dabei auf eine Kombination verschiedener Faktoren zurückzuführen. Seit den Schneefällen von Anfang Januar kamen zunächst keine nennenswerten Niederschlagsmengen mehr in den Alpen hinzu. Zudem herrschte vielfach sonniges Wetter mit klaren Nächten vor. Dies führte dazu, dass sich die zumeist nur geringmächtige und für die Jahreszeit unterdurchschnittliche Schneedecke in der niederschlagsarmen Phase vor allem schattseitig markant aufbauend umgewandelt hat (tiefergehende Informationen zur Schneemetamorphose finden Sie u.a. im Thema des Tages vom 21.01.2020. Das heißt, die Schneedecke wurde lockerer und bindungsarm. Der zunächst gebundene Schnee an der Oberfläche (das sogenannte Schneebrett) verlor an Spannung, wodurch die Gefahrenstellen für Lawinenabgänge in dieser Periode insgesamt seltener wurden.

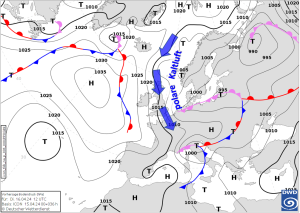

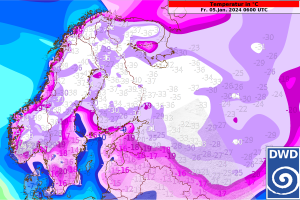

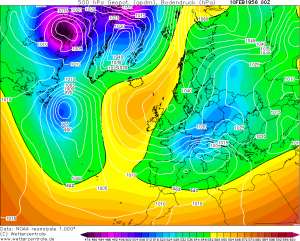

Am vergangenen Wochenende brachte dann eine Phase mit reger Tiefdruckaktivität auf dem Ostatlantik und in Westeuropa die Wetterumstellung. Mit dem Sturmtief IVO, das sich am Montag über den Britischen Inseln einfand, drehte die Höhenströmung auf südliche Richtung und führte feuchte Luftmassen heran. Von Sonntag bis Dienstag fiel auf den Bergen immer wieder Schnee, vor allem von Montagnachmittag bis Dienstagnachmittag schneite es teils ergiebig. Dabei summierten sich in Lagen oberhalb etwa 1800 bis 2200 m teils 30 bis 50 cm, in einigen Hochgebirgsregionen um den Alpenhauptkamm um 70 cm oder etwas mehr Neuschnee. In etwas tieferen Lagen hatte sich eine rund 10 bis 30 cm dicke Neuschneedecke ausgebildet.

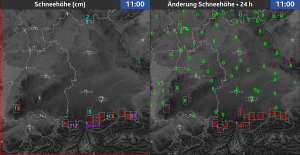

Mit diesen Schneefällen stieg die Lawinengefahr in den neuschneereichen Gebieten deutlich an. In Kombination mit starkem bis stürmischem Wind aus südwestlichen Richtungen wurde viel Schnee verfrachtet. Dieser lagerte sich als mächtige Triebschneeansammlungen besonders im nordexponierten Gelände auf der oben beschriebenen ungünstigen, bindungsarmen Altschneeoberfläche ab. Innerhalb der vom Wind geformten Triebschneepakete weisen die Schneekristalle eine hohe Bindung auf und bilden somit gefährliche Schneebretter aus. Allein die Zusatzbelastung durch einzelne oder mehrere Wintersportler – wie die obigen Unglücke zeigten – können eine großflächige Bruchfortpflanzung in der kantigen, überdeckten Altschneeoberfläche bedingen und somit sehr leicht mittelgroße Schneebrettlawinen auslösen. Mit dem Ende der Niederschlagsperiode ließ auch der Wind deutlich nach bei zudem weiter sinkenden Temperaturen. Auf der windgepressten Triebschneedecke liegt also durchaus noch etwas Pulverschnee, wodurch für den Wintersportler unmittelbare und sichtbare Lawinengefahren wie Gleitrisse, Setzungsgeräusche oder frische Lawinen teils schwerer erkennbar sind. Umso wichtiger ist es auch in den kommenden Tagen mit schwacher Schneedeckenstabilität äußerst defensiv und zurückhaltend unterwegs zu sein oder besser noch, diese Gebiete konsequent zu meiden. Nachdem am gestrigen Mittwoch vor allem entlang des Hauptkamms noch vor einer großen Lawinengefahr (Stufe 4 von 5) gewarnt wurde, ist die Gefahrenlage etwas zurückgenommen wurden. Dennoch stufen aktuell die Lawinenwarndienste Bayerns und Tirols die Lawinengefahr in den Nordalpen oberhalb von etwa 2000 m als erheblich (Stufe 3), darunter als mäßig (Stufe 2) ein (für Details siehe Links zu den Lawinenwarndiensten).

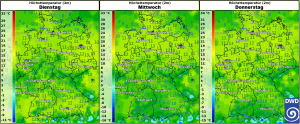

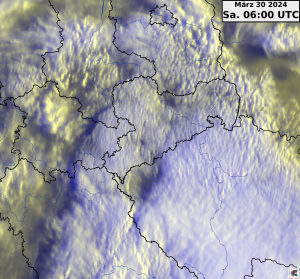

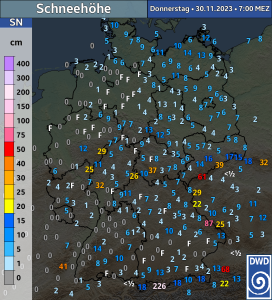

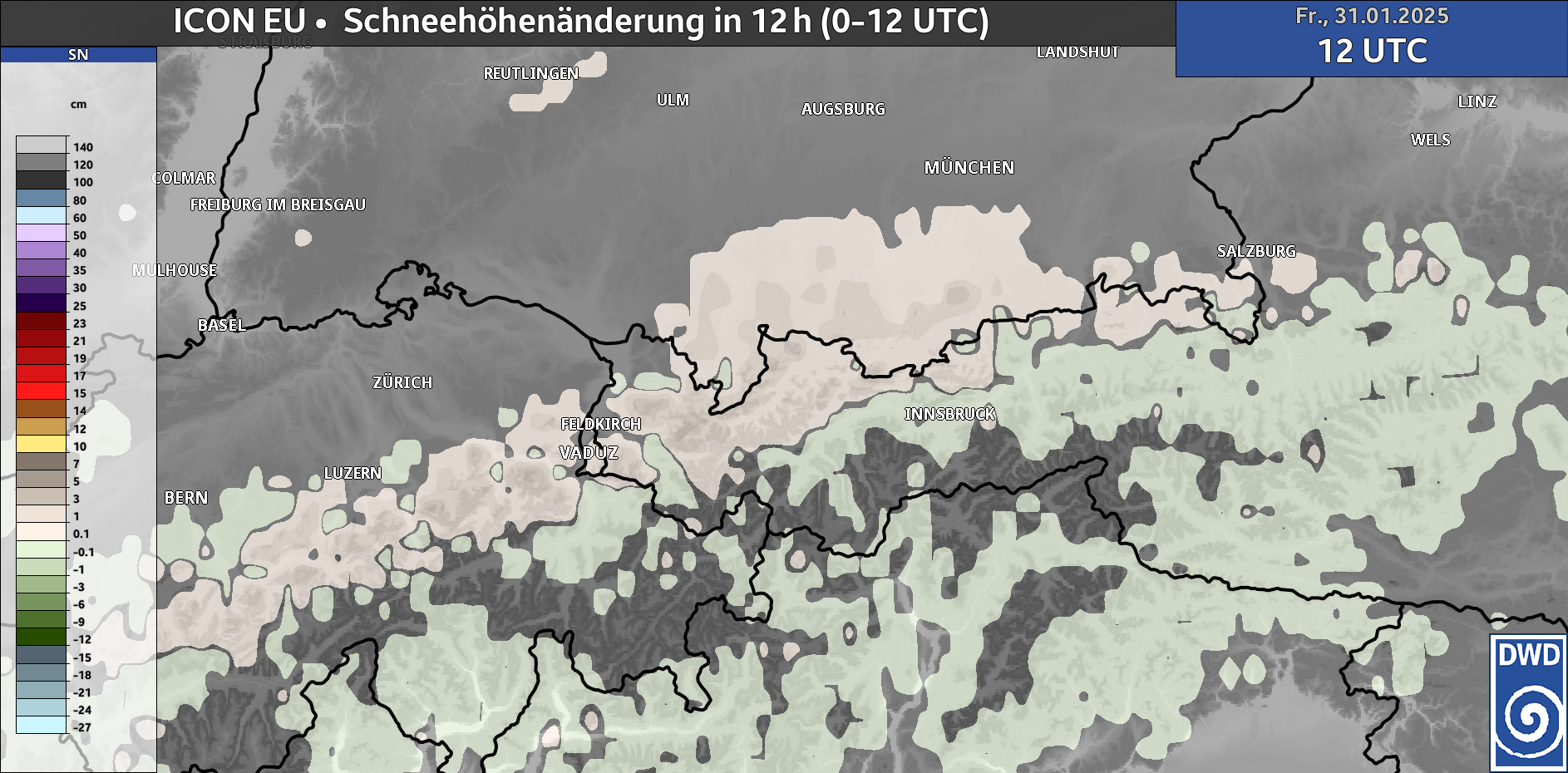

Schneehöhenänderung über 12 Stunden von Freitag (31.01.2025) zwischen 0 und 12 UTC in den Nord- und Zentralalpen: Bräunliche Farben = Schneezuwachs

Schneehöhenänderung über 12 Stunden von Freitag (31.01.2025) zwischen 0 und 12 UTC in den Nord- und Zentralalpen: Bräunliche Farben = Schneezuwachs

Am morgigen Freitag kommt mit einer Störung nochmal etwas Neuschnee in den Nordalpen hinzu. Die Neuschneeauflage dürfte meist nicht über 1 bis 5 cm hinaus gehen (siehe Abbildung 1). Lediglich in wenigen prädestinierten Nordstaulagen könnten vereinzelt die 5 cm überschritten werden.

Anschließend setzt sich zum Wochenende ruhiges Hochdruckwetter durch, wobei in den Hochlagen häufiger die Sonne zum Zuge kommt. Der Neuschnee und die Wetterbesserung dürfte daher viele Wintersportbegeisterte auf die Berge treiben. Die Lawinengefahr wird in den Folgetagen zwar etwas abnehmen, aber in den Hochlagen wohl weiter erheblich bleiben. Die Kombination von schönem Wetter und heikler Lawinensituation bildet dabei oft den Nährboden für viele tödlichen Unglücke. Statistisch gesehen passieren zwei Drittel aller Lawinenunglücke bei Gefahrenstufe 3. Die Schneedecke bleibt weiter störanfällig. Wie eine Mausefalle wartet sie darauf ausgelöst zu werden, sodass mit sehr großer Umsicht eine Tourenplanung im freien Gelände abseits der gesicherten Skipisten vorgenommen werden sollte.

M.Sc. (Meteorologe) Sebastian Altnau

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 30.01.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst