Erste Frühlingsgewitter samt lokalem Starkregen

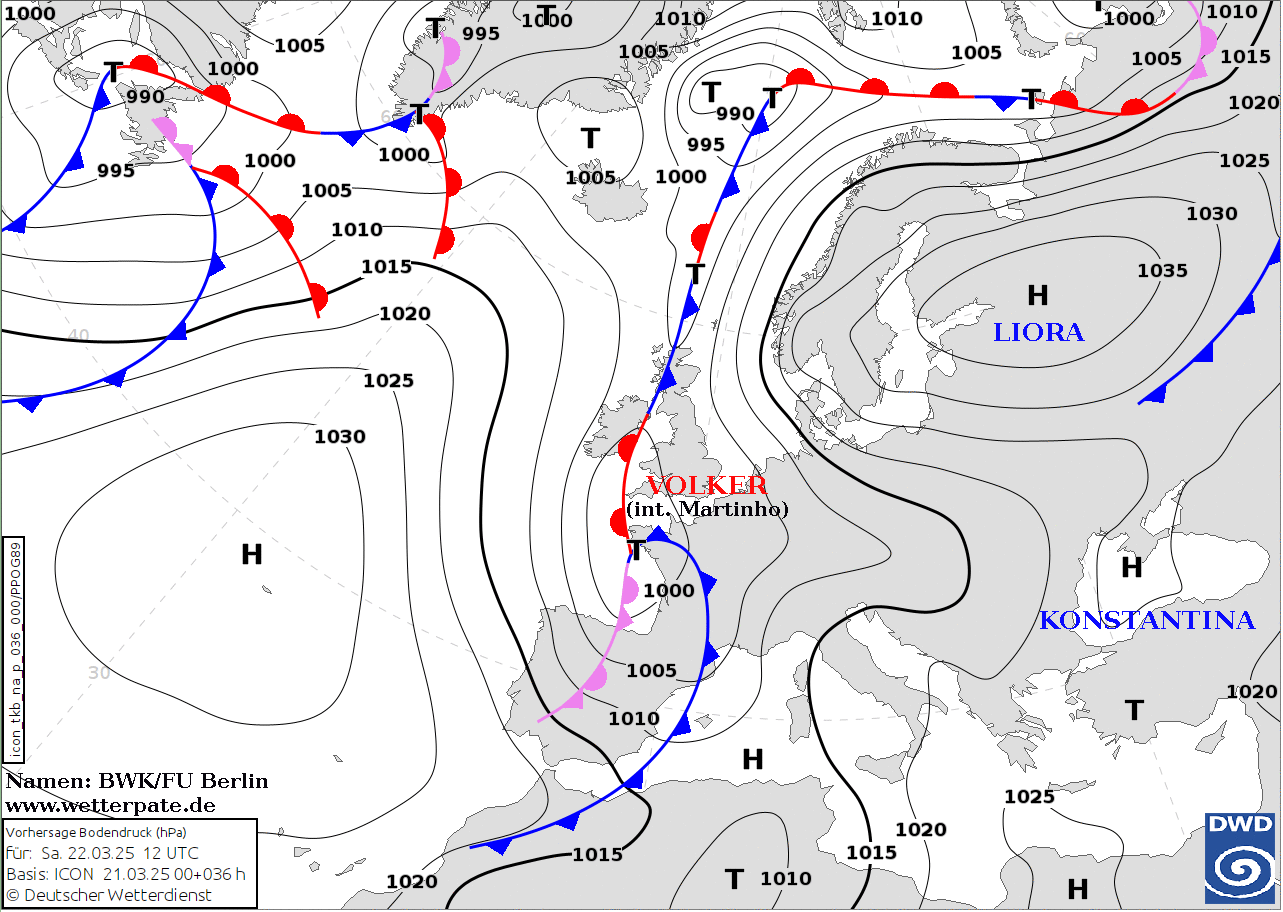

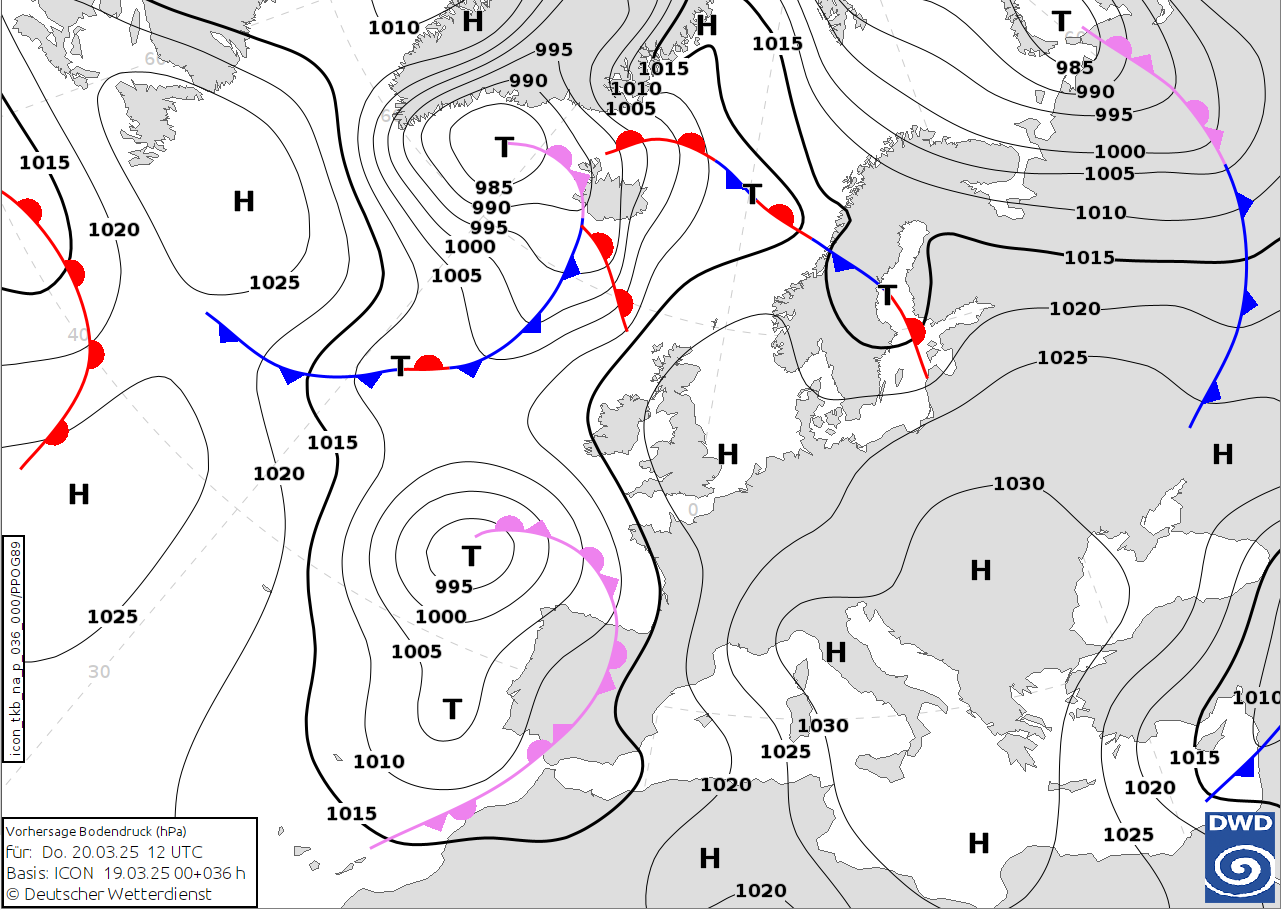

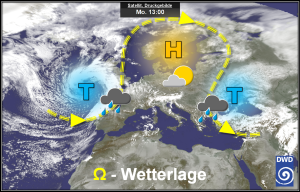

Das vergangene vorletzte Märzwochenende war meteorologisch betrachtet deutlich ereignisreicher als die Woche zuvor, die vor allem durch das beständige Hochdruckgebiet „Konstantina“ geprägt war. Verantwortlich dafür war vor allem das Tiefdruckgebiet „Volker“, das sich vom Ostatlantik her auf den Weg nach Mitteleuropa gemacht hat und nun am heutigen Montagmorgen mit seinem Kern über Ostpolen lag. Auf der Vorderseite des Tiefs wurde sehr milde Mittelmeerluft herangeführt, sodass es am Freitag bei in weiten Landesteilen strahlendem Sonnenschein für Höchstwerte über 20 Grad gereicht hat. Spitzenreiter war Rheinstetten (Baden-Württemberg) mit frühlingshaft warmen 24,0 Grad.

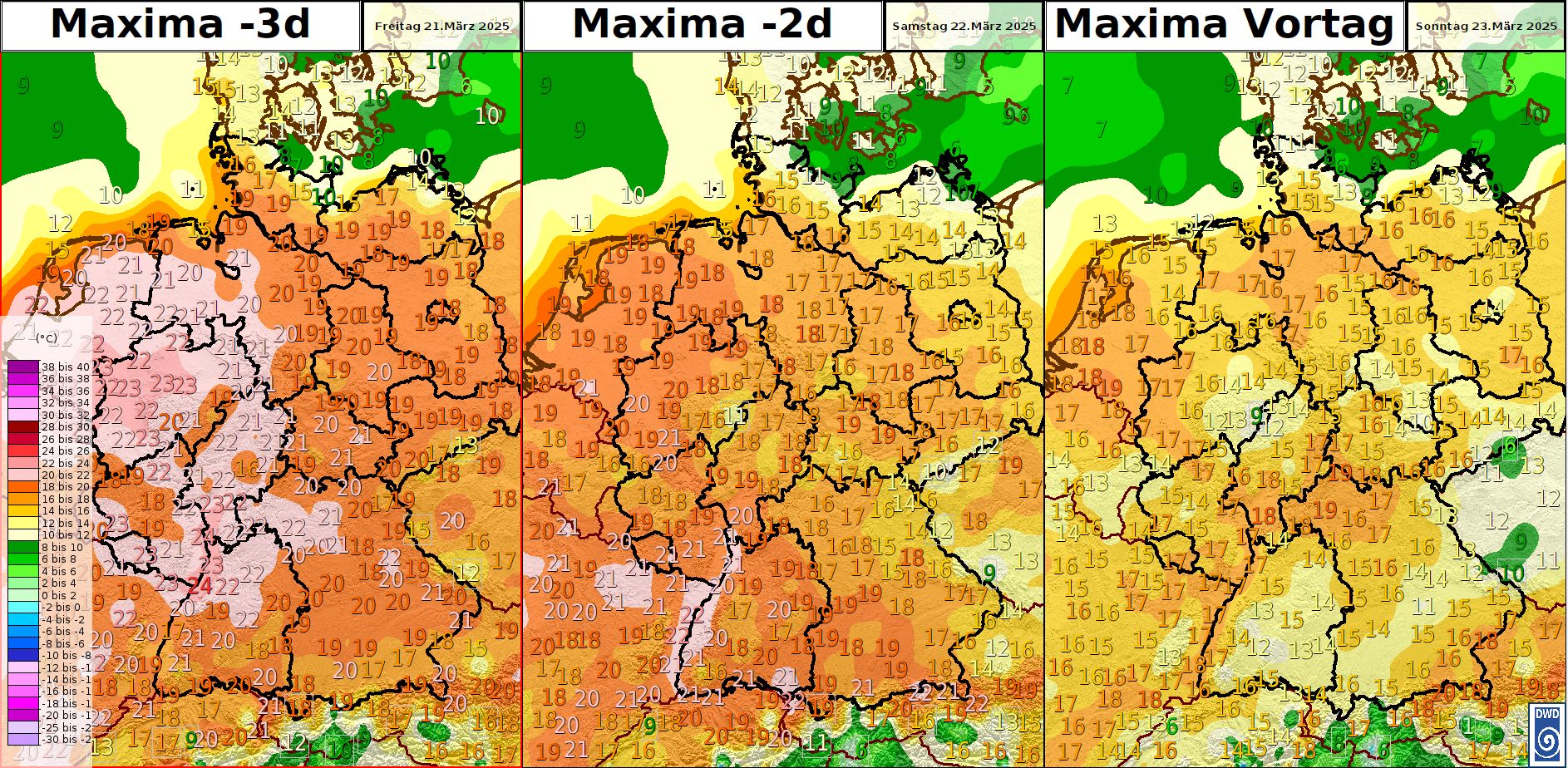

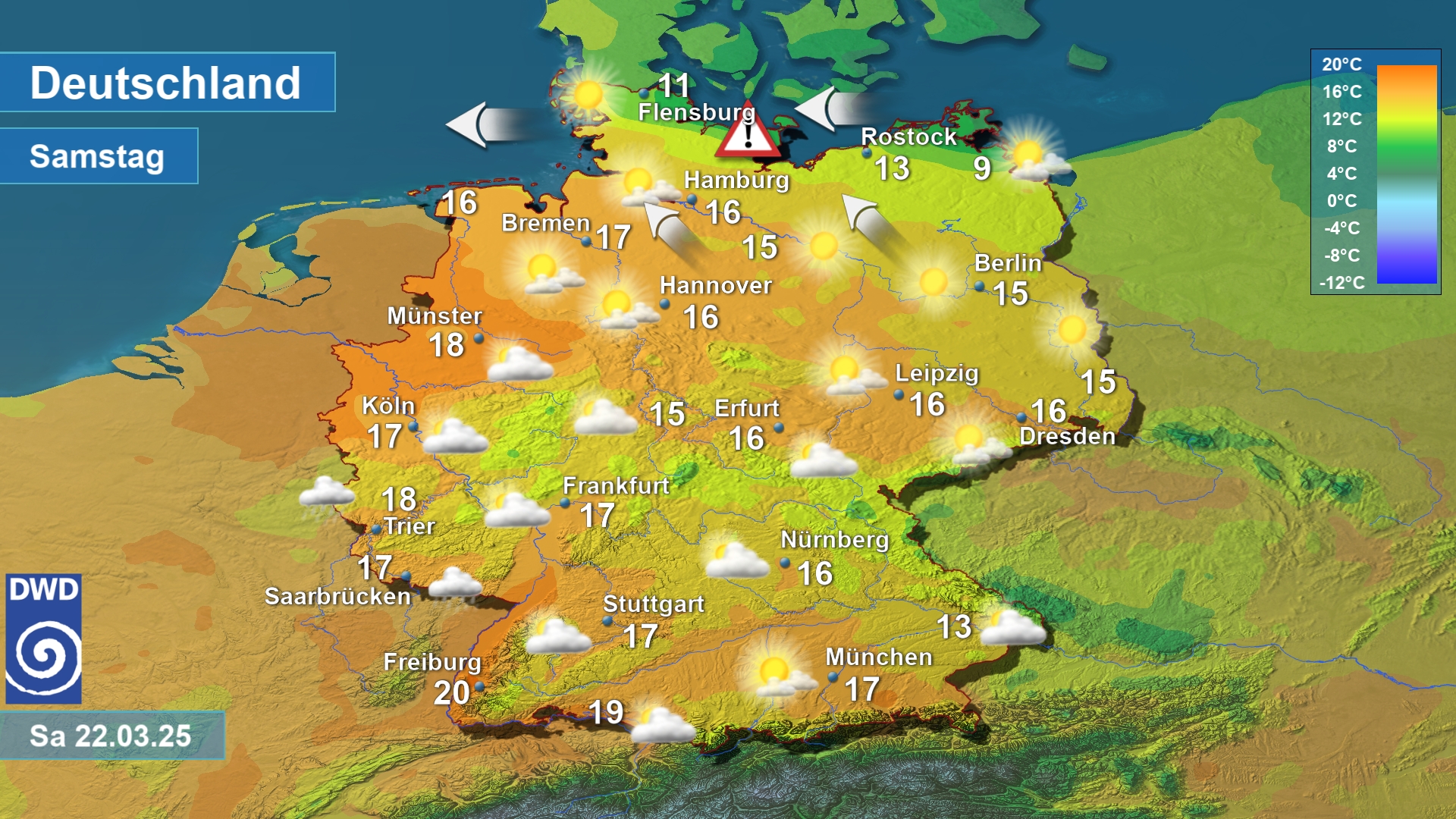

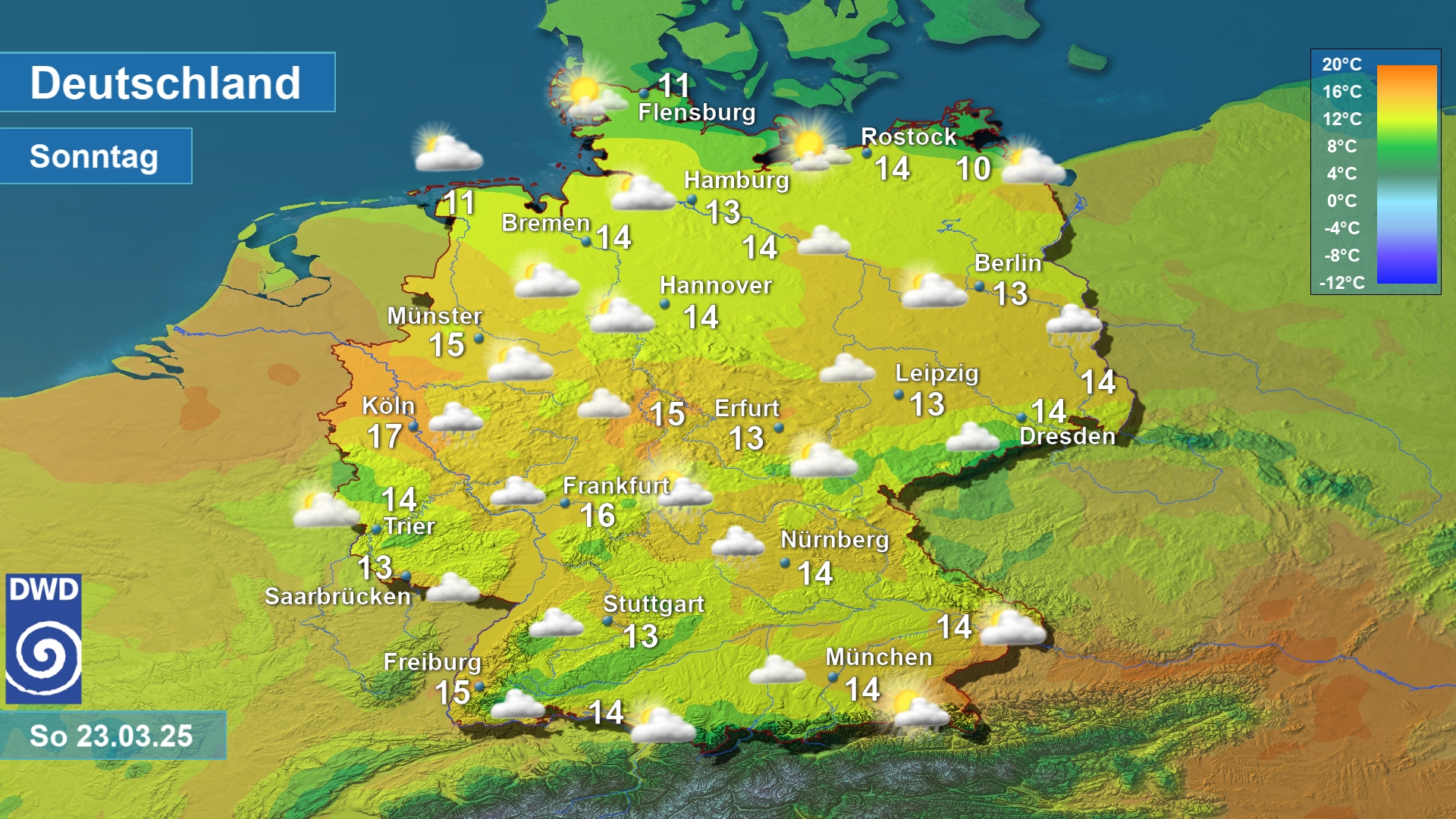

Höchstwerte in Deutschland von Freitag, den 21.03.2025 bis Sonntag, den 23.03.2025 (Quelle: DWD)

Auch am Samstag und Sonntag war es noch sehr mild, wenngleich die Höchsttemperaturen nicht mehr an das Niveau vom Freitag heranreichten. Dies lag vor allem an der zunehmenden Bewölkung als auch daran, dass der Wind im Norden und Osten des Landes aus östlichen Richtungen wehte. Dieser war besonders am Samstag recht ruppig unterwegs und nordöstlich einer Linie Münsterland-Westerzgebirge reichte es verbreitet bis ins Flachland für steife Böen zwischen 50 und 60 km/h (Bft 7).

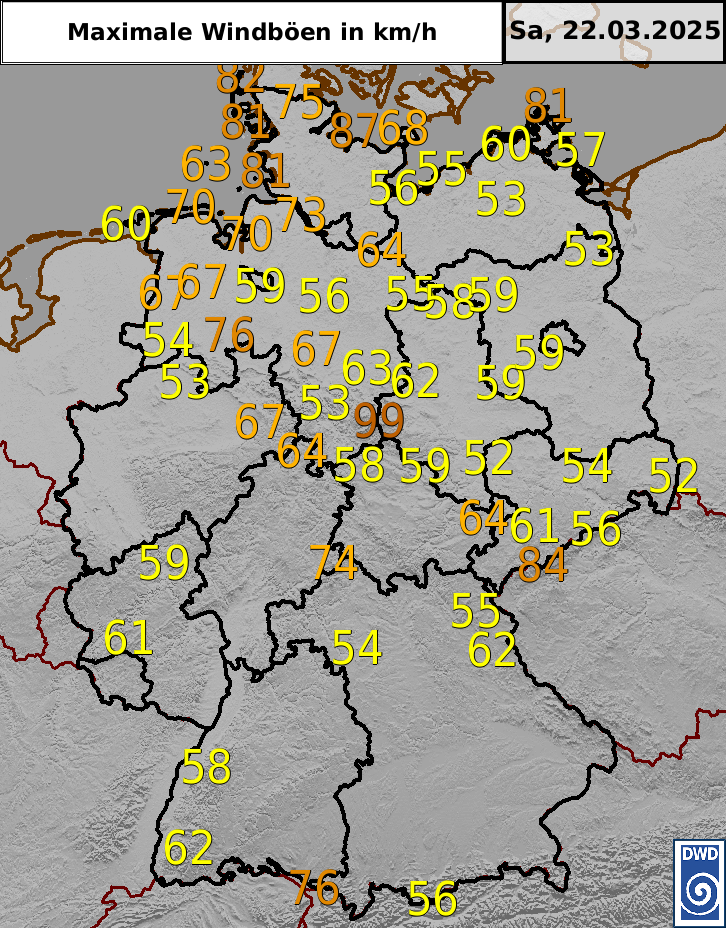

Maximale Windböen in km/h am Samstag, den 22.03.2025 (Quelle.DWD)

An den Küsten sowie auf den Bergen und vereinzelt auch im Binnenland traten stürmische Böen und Sturmböen zwischen 65 und 80 km/h (Bft 8-9) auf. In den Alpen gab es Föhn.

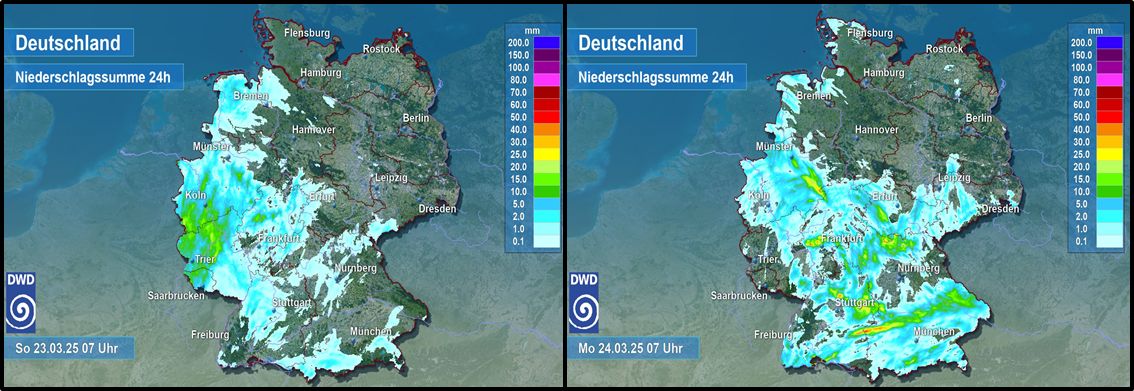

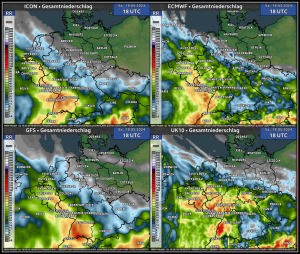

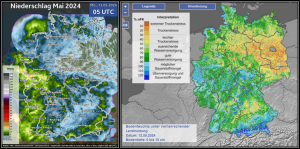

Ein besonderes Augenmerk gilt nun noch dem Niederschlag. Besonders in der Südwesthälfte gab es am Samstag, aber insbesondere ab der Nacht zum Sonntag und am Sonntag selbst, schauerartige Regenfälle sowie einzelne Gewitter. Örtlich trat auch Starkregen auf. Von Samstagfrüh bis Sonntagfrüh fielen im Westen 3 bis 10, lokal um 15 l/m². Am Sonntag gab es dann vorrangig in einem Streifen vom Sauerland über Teile der Mitte bis in die Donauregion sowie vom Ammergebirge bis ins Chiemgau gebietsweise 5 bis 15, lokal auch über 20 l/m². Punktuell wurden mittels Radarauswertungen auch noch höhere Mengen von etwa 40 l/m² gemessen. Die höchste gemessene Niederschlagsmenge gab es in Sassendorf, Bad Beusingsen (NRW) mit 25,8 l/m² zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen.

Aus Radardaten abgeleitete 24-stündige Niederschlagsmenge zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen (linkes Bild) und zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen (rechtes Bild) (Quelle: DWD)

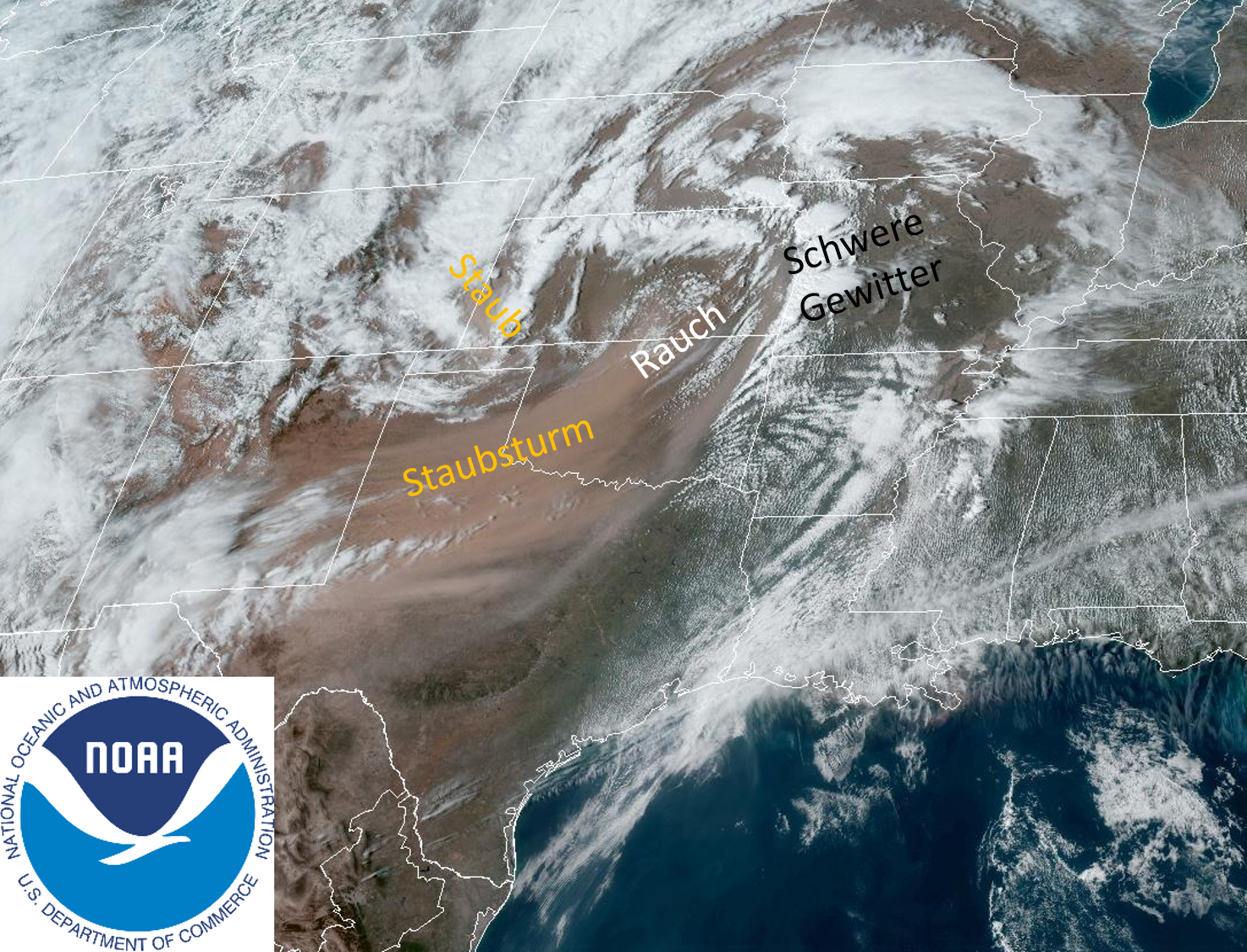

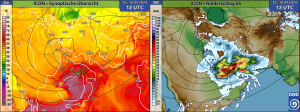

Diese kräftigen Niederschläge traten teilweise in Verbindung mit Gewittern auf. Dabei handelte es sich um sogenannte Einzelzellen. Sie sind die kleinsten konvektiven Systeme mit einer relativ kurzen Lebensdauer von 30 bis 60 Minuten und entstehen häufig an Sommertagen durch bodennahe Aufheizung als sogenannte Wärmegewitter. Dabei muss die Auslösetemperatur erreicht werden, damit ein Luftpaket ungehindert aufsteigen kann und es somit zur Quellwolken- bzw. Gewitterbildung kommt. Die Auslösetemperatur ist die Temperatur, die man in Bodennähe benötigt, damit ein Luftteilchen aufgrund seiner geringeren Dichte, verglichen mit der Umgebungsluft, aufsteigen kann. Die vertikale Scherung des Horizontalwindes, die die Richtungsänderung und die Geschwindigkeitsänderung des Windes in unterschiedlichen Höhen beschreibt, ist bei Einzelzellen gering. Zuerst entsteht bei der Zellneubildung ein einzelner Aufwindbereich (der Updraft), in dem bodennahe feuchtwarme Luftmassen aufsteigen. Die Gewitterwolke durchläuft in ihrem Lebenszyklus dabei drei Entwicklungsstadien. Das erste Entwicklungsstadium wird „Cumulusstadium“ genannt. Hier bildet sich ein Cumulus Congestus (eine Wolkenart), in dem es zu starken Aufwinden kommt, was dazu führt, dass feuchtwarme Luftmassen in höhere Luftschichten gelangen. Danach folgt das „Reifestadium“, in dem sich starke Abwinde (der Downdraft), hervorgerufen durch ausfallenden und verdunstenden Niederschlag, entwickeln. Durch das rasche Herabfallen von kälterer Luft aus größeren Höhen, kommt es im Bereich des Downdrafts am Boden zu einem symmetrischen horizontalen Auseinanderströmen und kräftige Böen sind die Folge. Im letzten Stadium, dem „Dissipationsstadium“, stirbt die Gewitterwolke quasi ab. Anfangs ist die Niederschlagsintensität der Zelle zwar am stärksten, aber durch fehlende Windscherung dreht der Downdraft dem Updraft quasi „den Hahn zu“. Damit wird der Nachschub an feuchter und warmer Luft abgeschnitten und die Zelle stirbt. Einzelzellen bringen kurzzeitigen Starkregen und bei stärkeren Entwicklungen auch stürmische Böen oder kleinkörnigen Hagel hervor.

Auch heute und morgen treten vorrangig in der Südwesthälfte noch einzelne Schauer und Gewitter mit punktuellem Starkregen auf.

Dipl.-Met. Marcel Schmid

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 24.03.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst