Auf der Suche nach dem Regen

Ziemlich kalt ist es geworden, oder? Am gestrigen Samstag hatte uns die Kaltfront von Tief ZION, das weit entfernt über dem Nordwesten Russlands seine Bahnen zog, von Nordost nach Südwest überquert. Diese Zugrichtung lässt sich wunderbar an den gestrigen Höchstwerten festmachen: Während man im Südwesten mit bis zu 24 Grad nur knapp an einem Sommertag (ab 25 Grad) vorbeischrappte, verblieb die Temperatur in Vorpommern mit gerade einmal 7 bis 9 Grad sogar im einstelligen Bereich. Damit lag sie dort rund 10 Kelvin unter den Höchstwerten vom Freitag. Das gilt am heutigen Sonntag mit rund eintägiger Verzögerung nun auch für den Südwesten, wo nur noch 10 bis 15 Grad zu erwarten sind. Im ostdeutschen Bergland wird man zum Teil sogar Schwierigkeiten haben, über die Null-Grad-Grenze hinauszukommen.

Jetzt könnte man sich die Frage stellen, warum es denn bei einem so massiven Luftmassenwechsel nicht geknallt und gescheppert hat? Nun, einerseits war die Luft im Vorfeld der Front bereits ziemlich trocken und daher alles andere als energiegeladen. Andererseits schob Hoch OLIVIA mit Sitz westlich von Norwegen der benötigten Hebung der Luftmasse einen Riegel vor. Und so ging der Luftmassenwechsel abgesehen von ein paar harmlosen Wolken im wahrsten Sinne des Wortes geräuschlos und trocken über die Bühne.

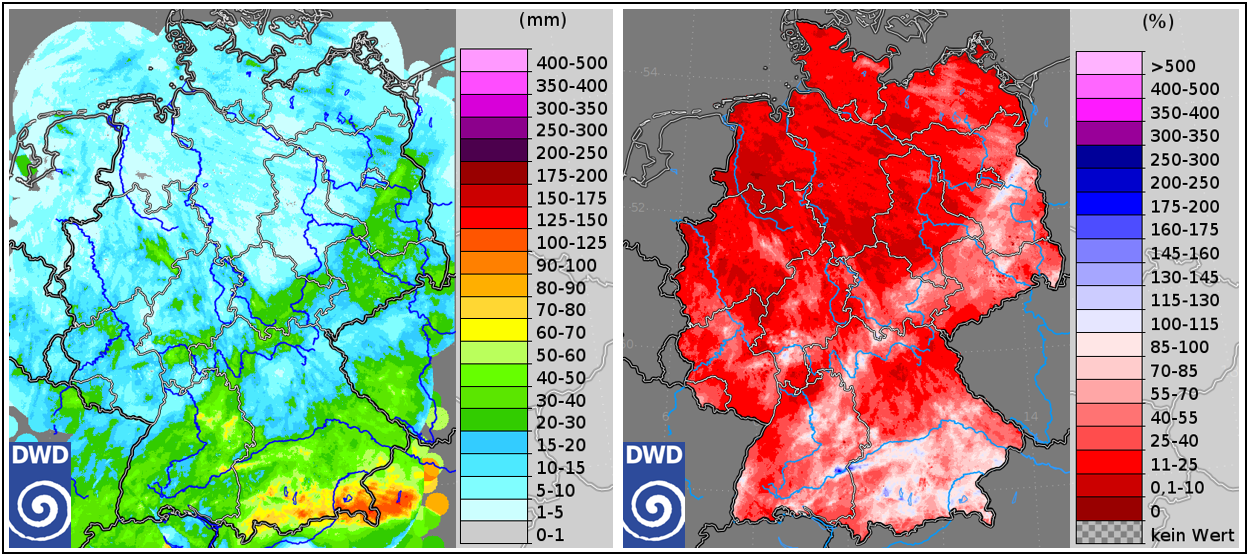

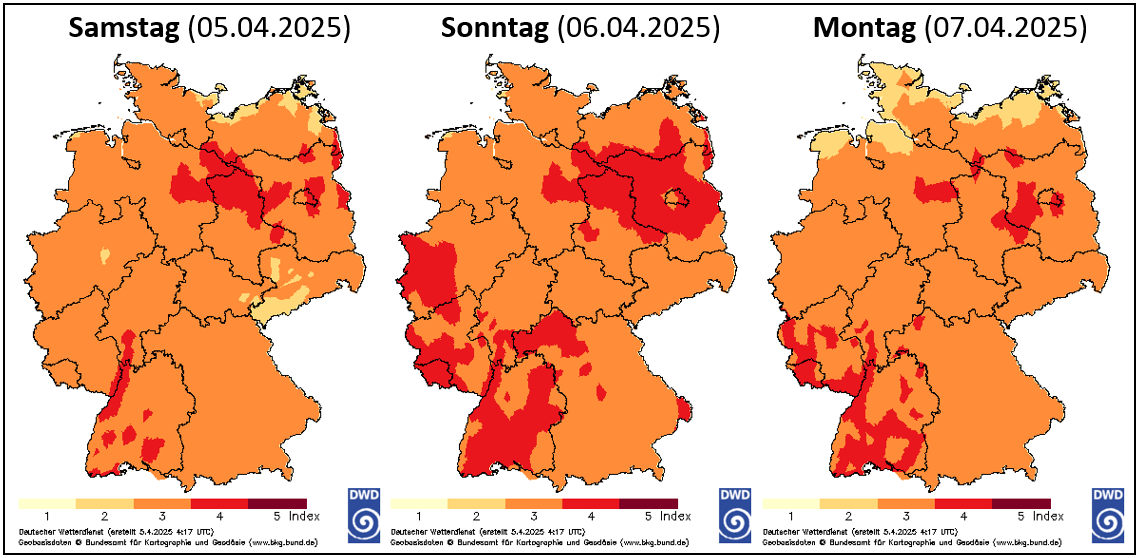

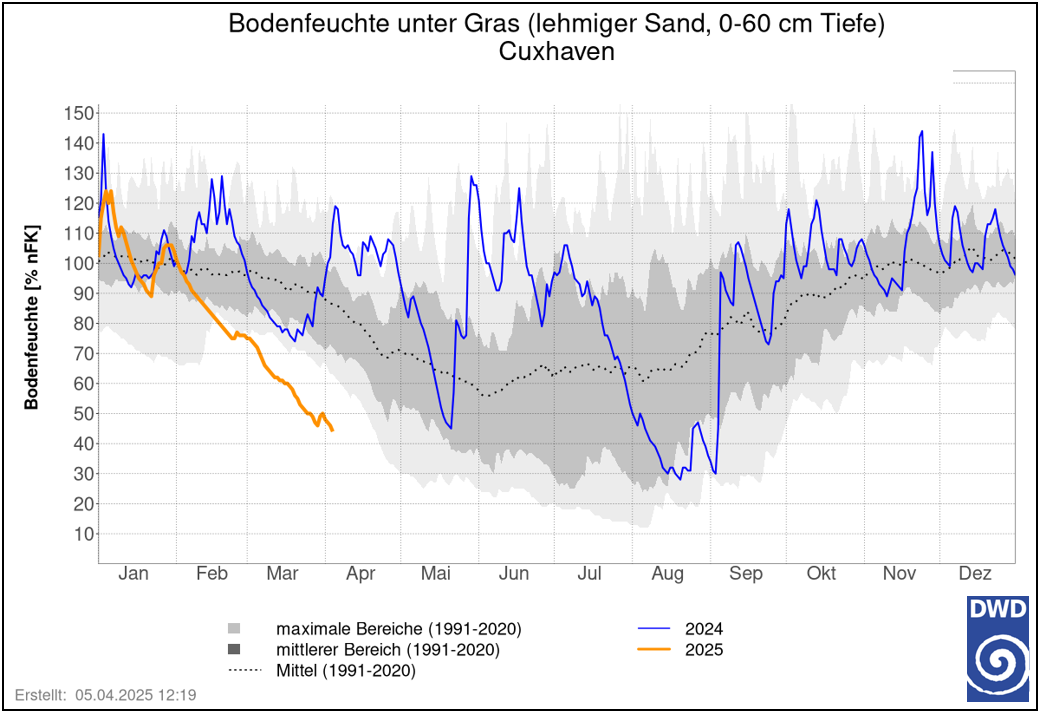

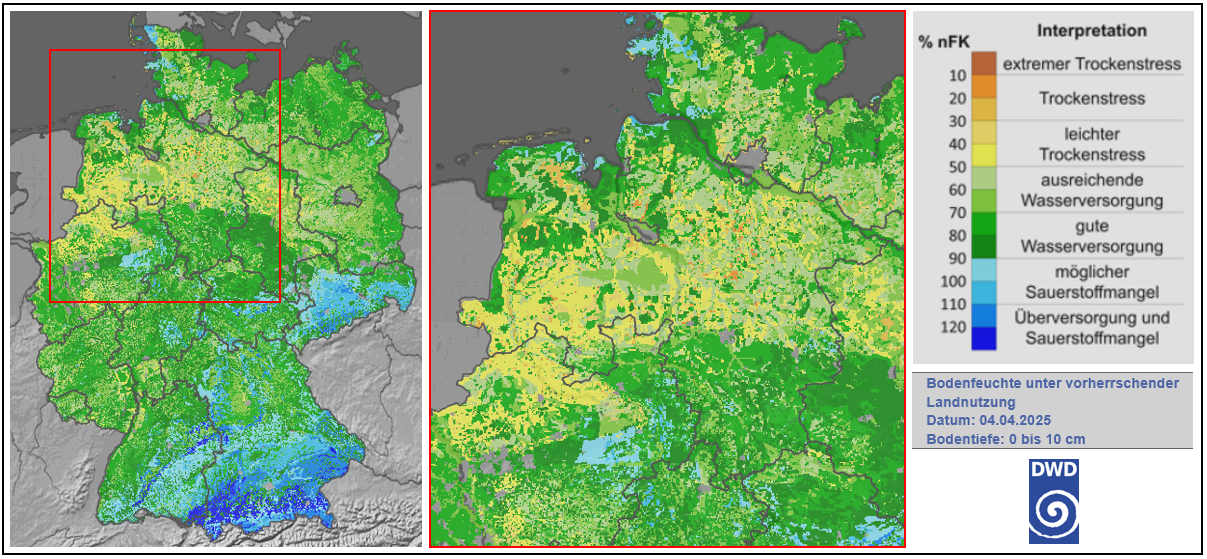

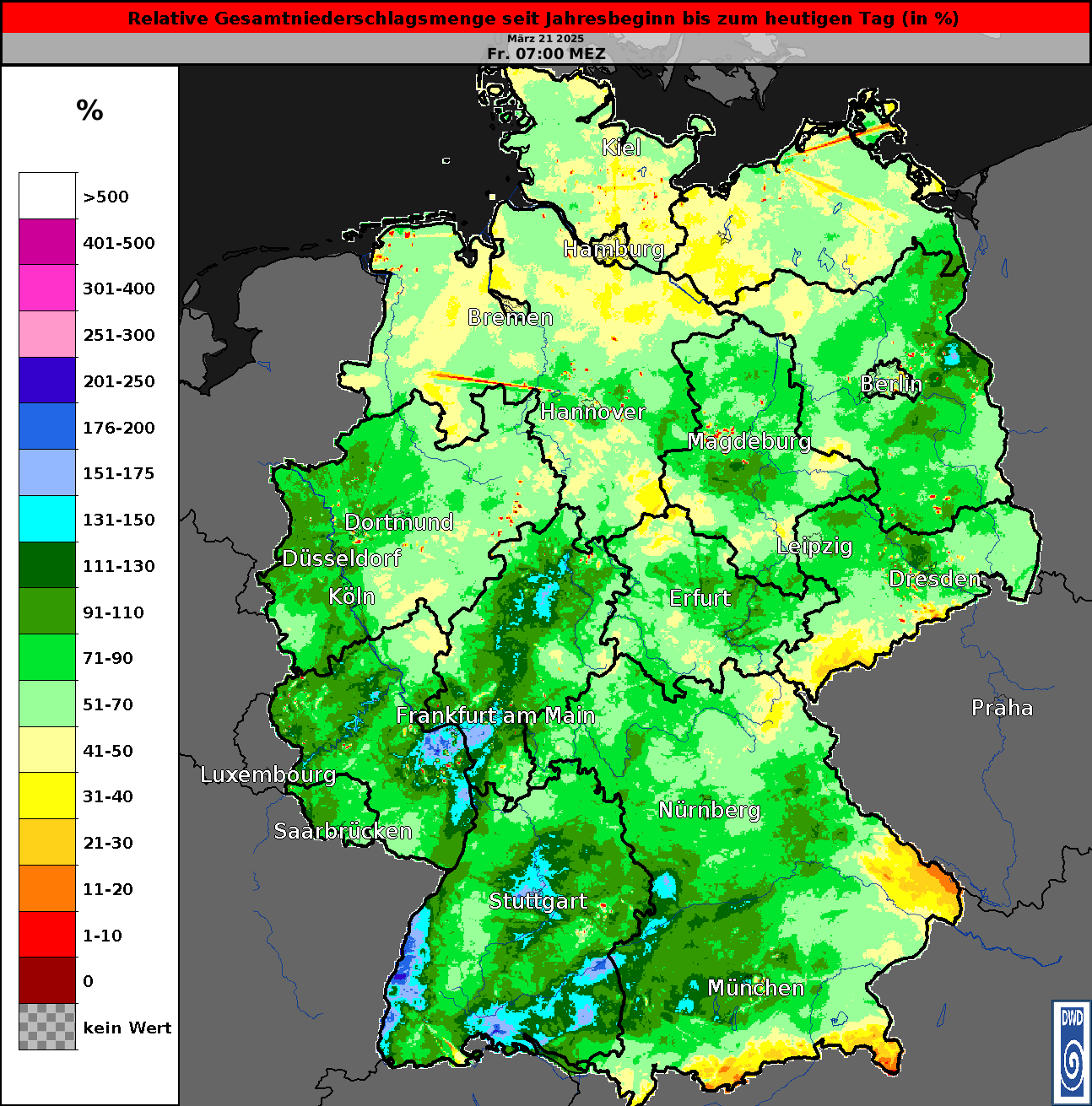

„Wieder nichts mit Regen…“ wird sich die Natur denken. Über die derzeit in Deutschland vorherrschende Trockenheit und die damit einhergehenden Folgen hat unser Kollege Markus Übel bereits im Thema des Tages vom gestrigen Samstag detailliert geschrieben. Im Folgenden wollen wir nun einmal den Fragen nachgehen, wo denn der Regen eigentlich steckt und wann (oder besser: ob) er endlich mal wieder bei uns aufzieht.

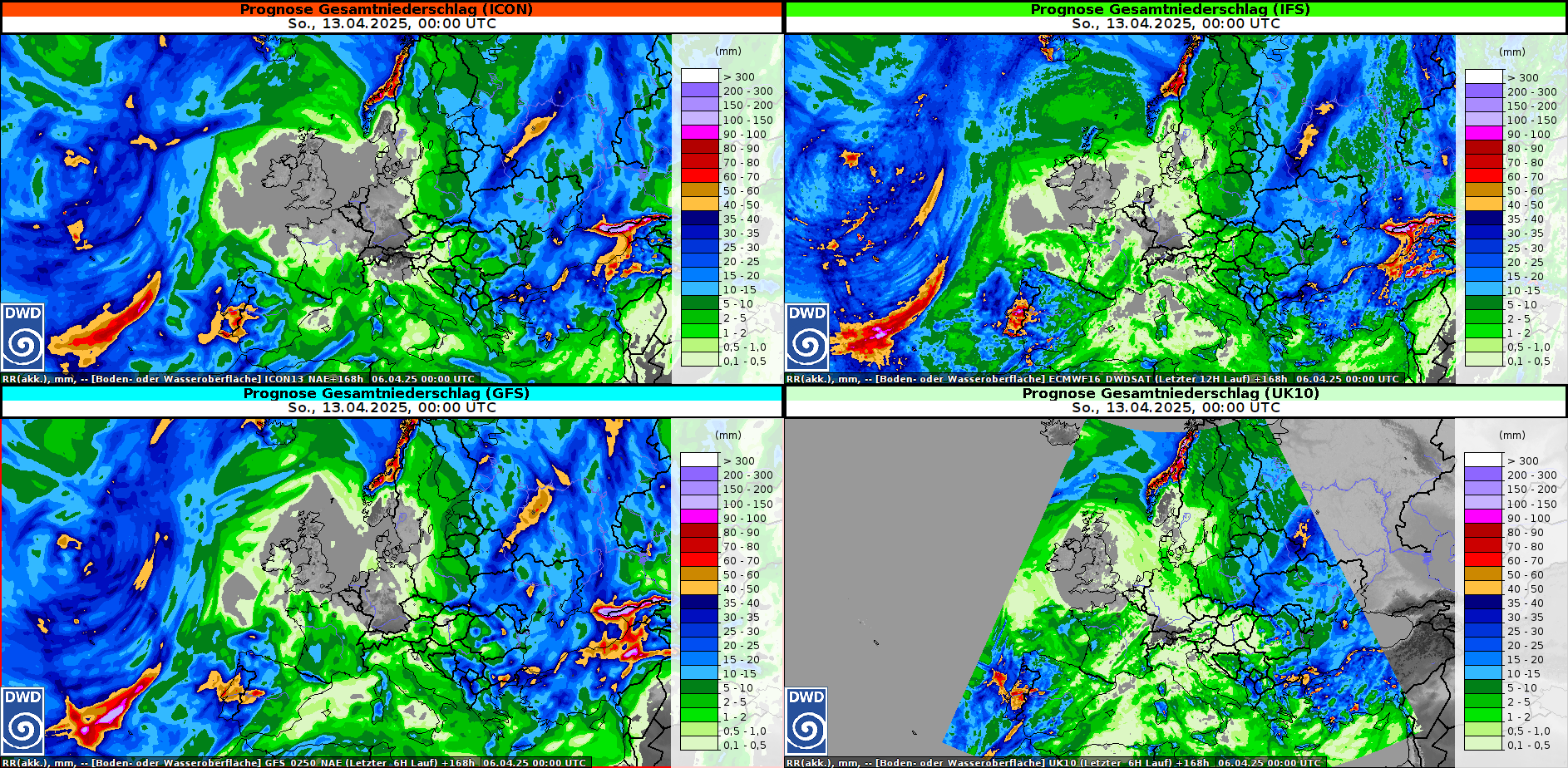

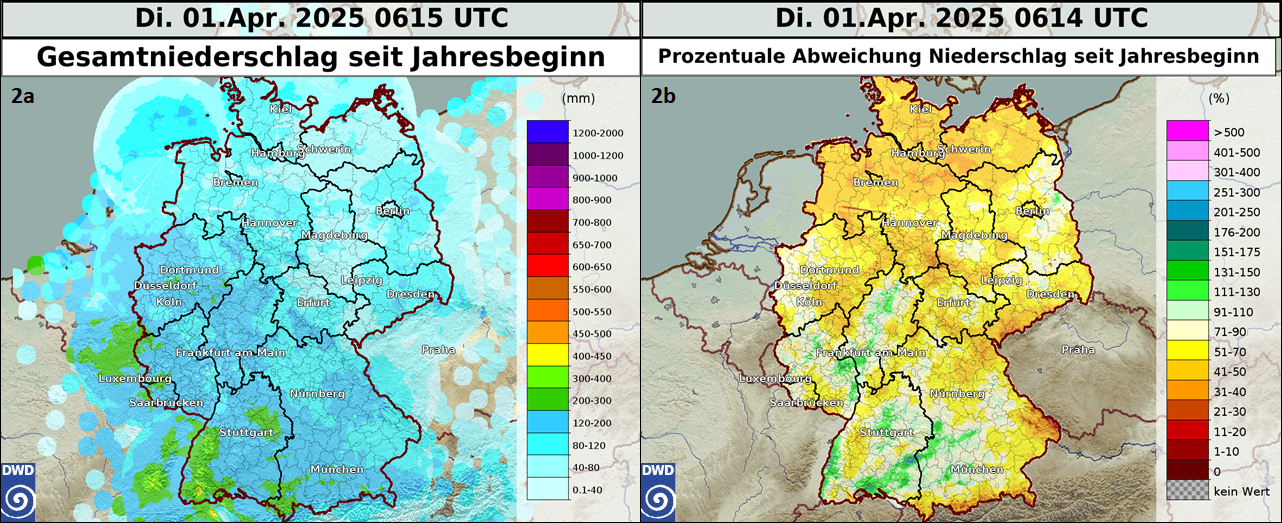

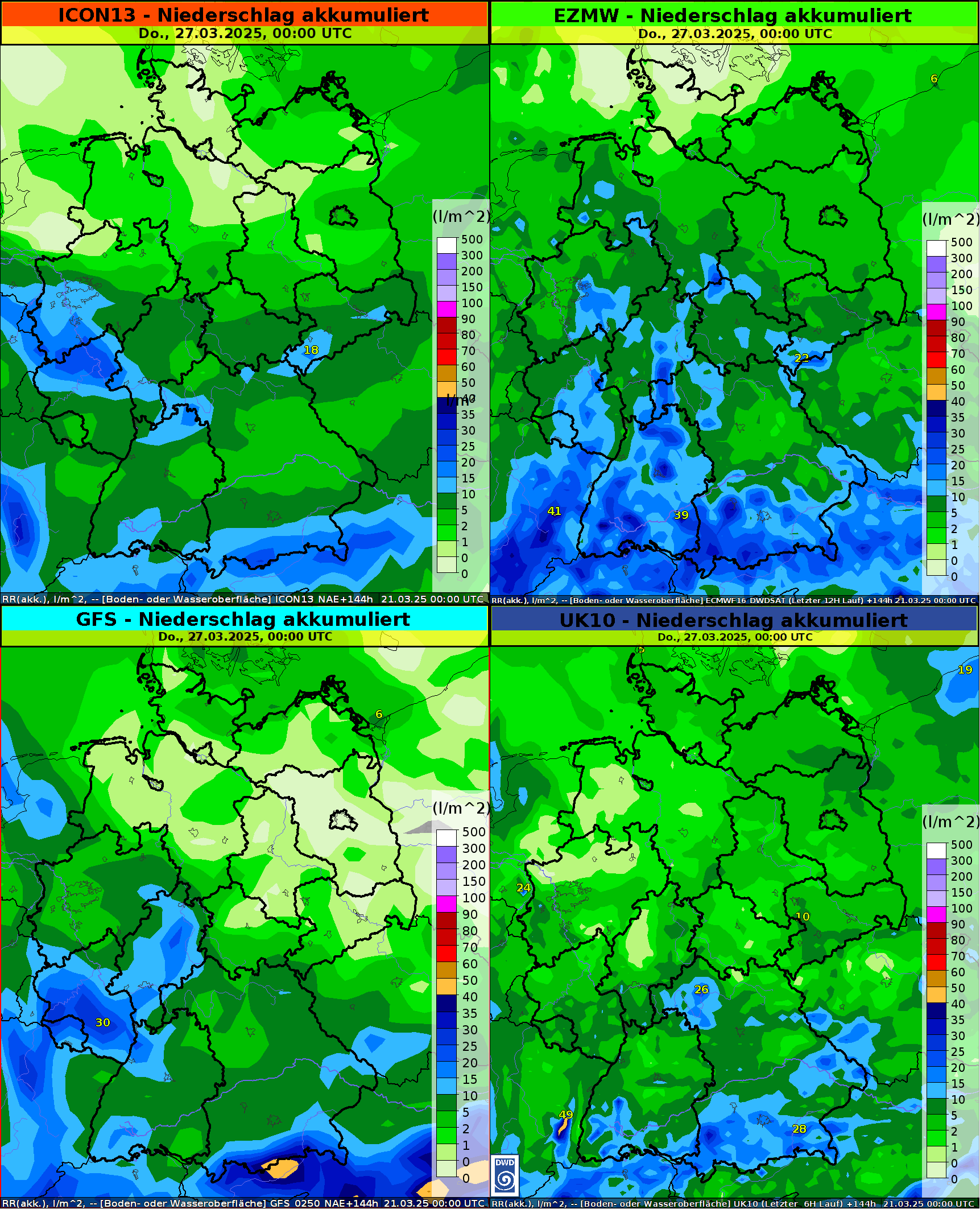

Prognose der Gesamtniederschlagsmenge verschiedener Wettermodelle bis Sonntag, 13.04.2025, 00 UTC.

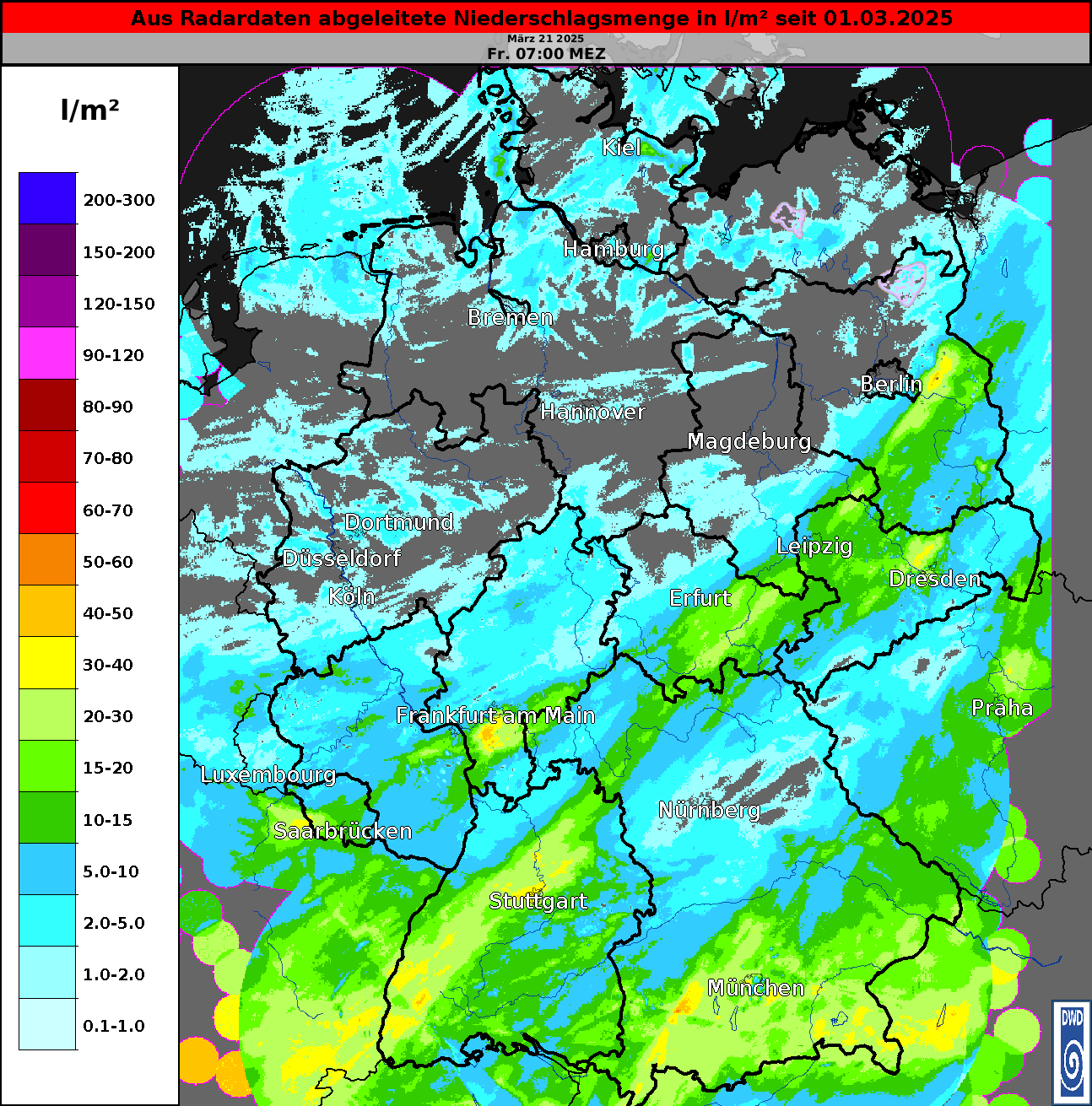

Die Frage nach dem „Wo?“ lässt sich mit Blick auf obige Abbildung recht eindrucksvoll beantworten. Sie zeigt die Prognose der Gesamtniederschlagsmenge bis einschließlich nächsten Samstag von vier verschiedenen Wettermodellen. Etwas überspitzt ausgedrückt, könnt man sagen, dass wir regelrecht von Niederschlägen umzingelt sind. Über der Iberischen Halbinsel, wo die letzten Wochen ohnehin schon sehr viel Regen fiel, werden im Zusammenhang mit einem atlantischen Tief vor allem ab Donnerstag neue kräftige Regenfälle erwartet. Auch von Nordost- bis Südosteuropa sorgt anhaltende Tiefdrucktätigkeit wiederholt für Niederschläge. Selbiges gilt für den Norden Europas, wo Tiefdruckgebiete mit Schnee- und Regenfällen die Oberhand beim Wetter behalten. Dort sticht klassischerweise besonders der Weststau des norwegischen Gebirges ins Auge.

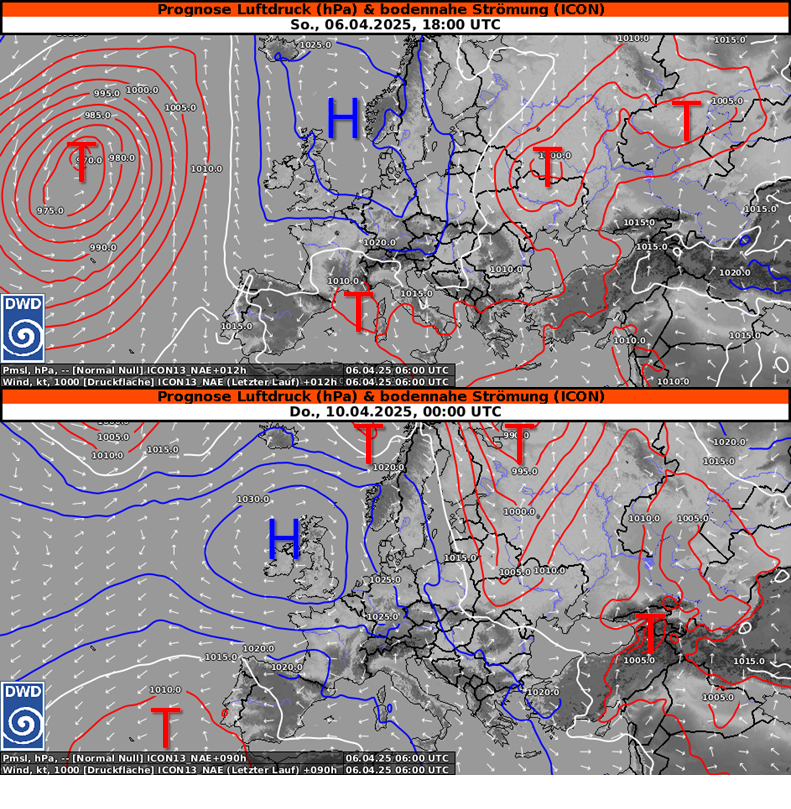

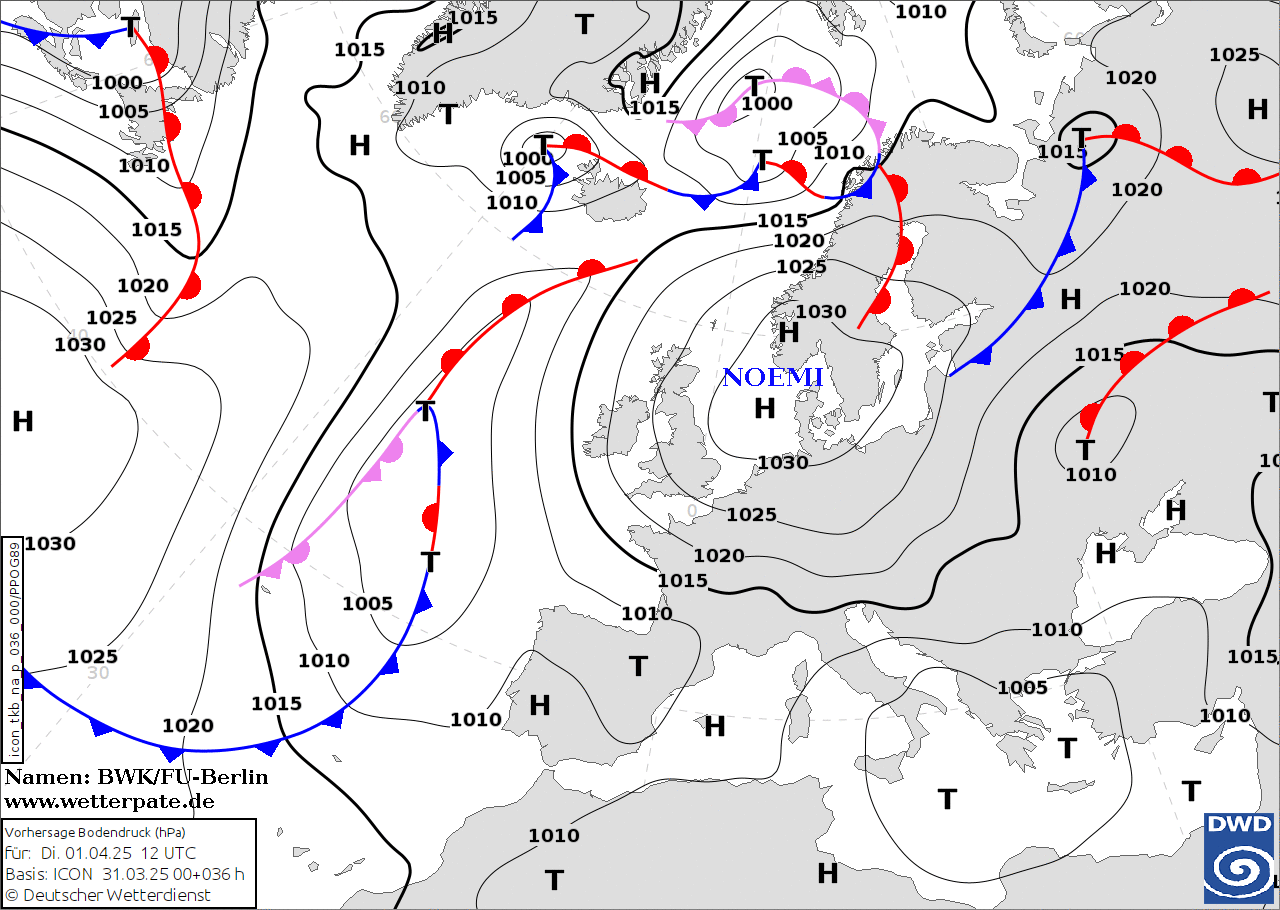

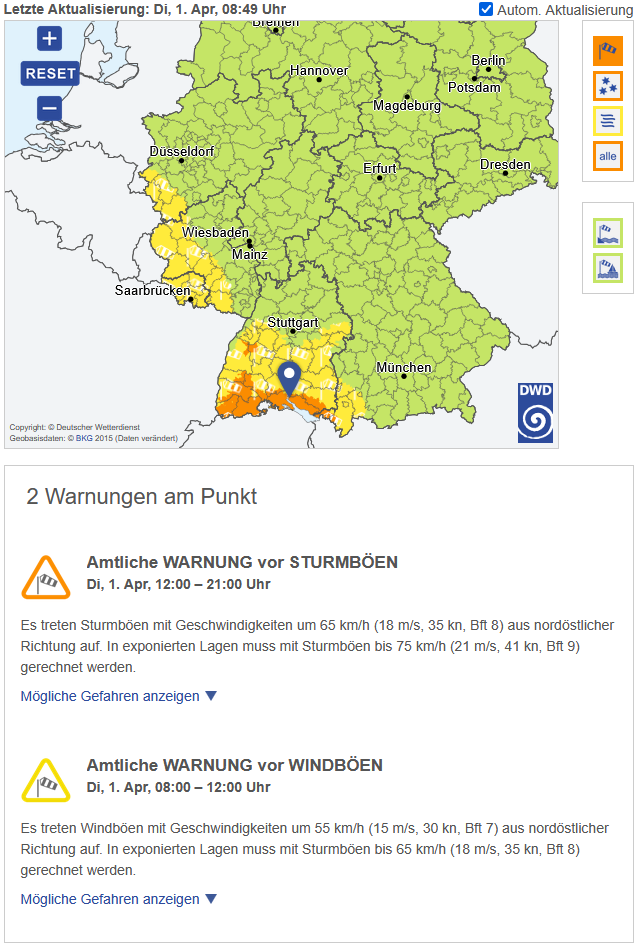

Prognose der Luftdruckverteilung und bodennahen Strömung für Sonntag, 06.04.2025, 18 UTC und Donnerstag, 10.04.2025, 00 UTC (ICON).

Tja und bei so vielen Tiefdruckgebieten muss es irgendwo ja auch einen Vertreter oder besser eine Vertreterin des hohen Luftdrucks geben und diese befindet sich am heutigen Sonntag mit ihrem Zentrum knapp westlich von Südnorwegen. „Olivia“ ist der Name des Hochs, dem zwar in der ersten Hälfte der neuen Woche allmählich die Luft ausgeht, ab Wochenmitte aber bereits durch ein neues Hoch über den Britischen Inseln ersetzt wird. Zwar gelangen dadurch wieder ein paar mehr Wolken zu uns, der Hochdruckeinfluss reicht aber weiterhin aus, damit keine nennenswerte Niederschläge zu erwarten sind (wenn überhaupt). Ähnliches gilt auch für die Britischen Inseln, was letztlich das „Loch“ in der Niederschlagsabbildung erklärt.

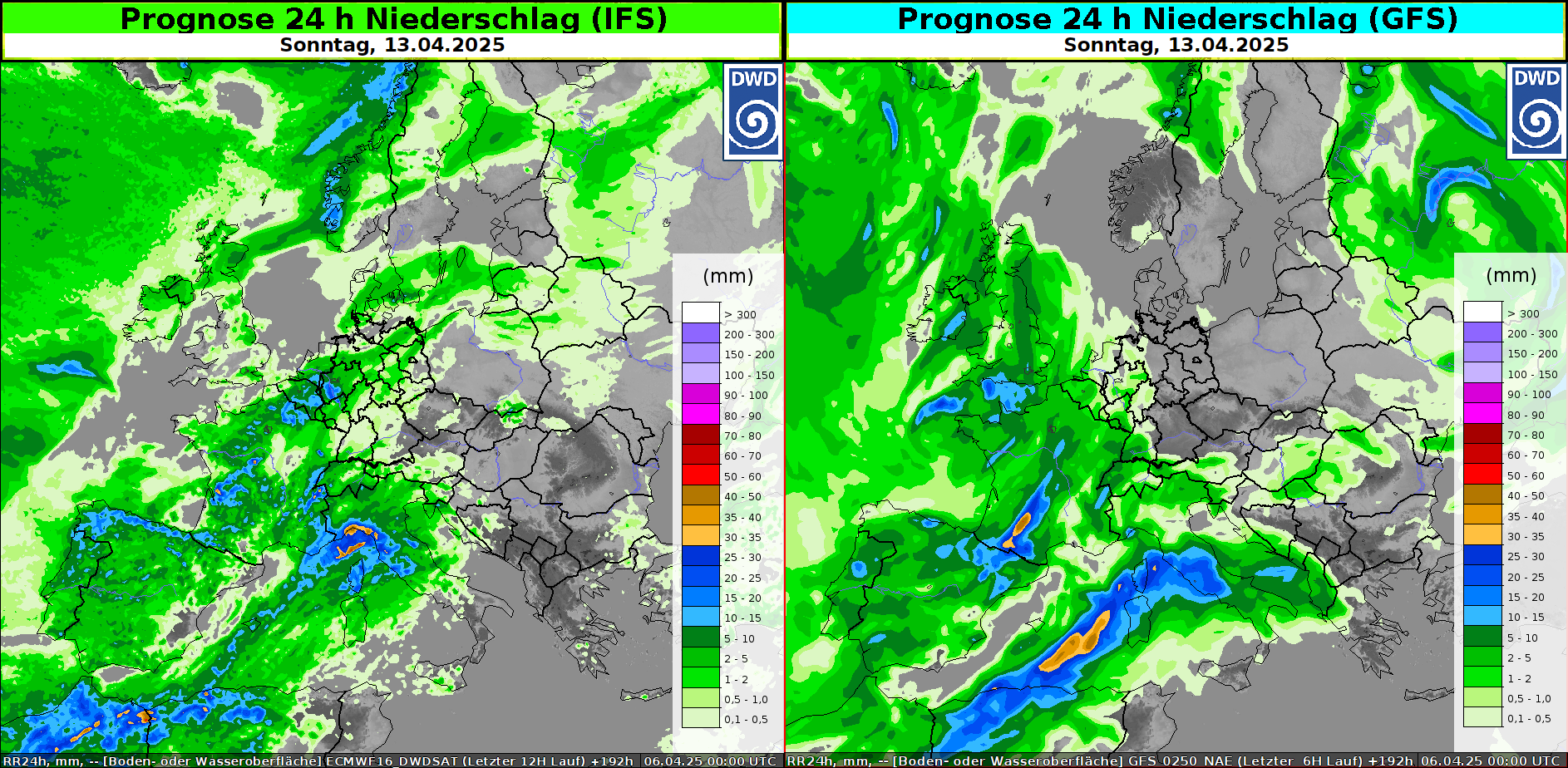

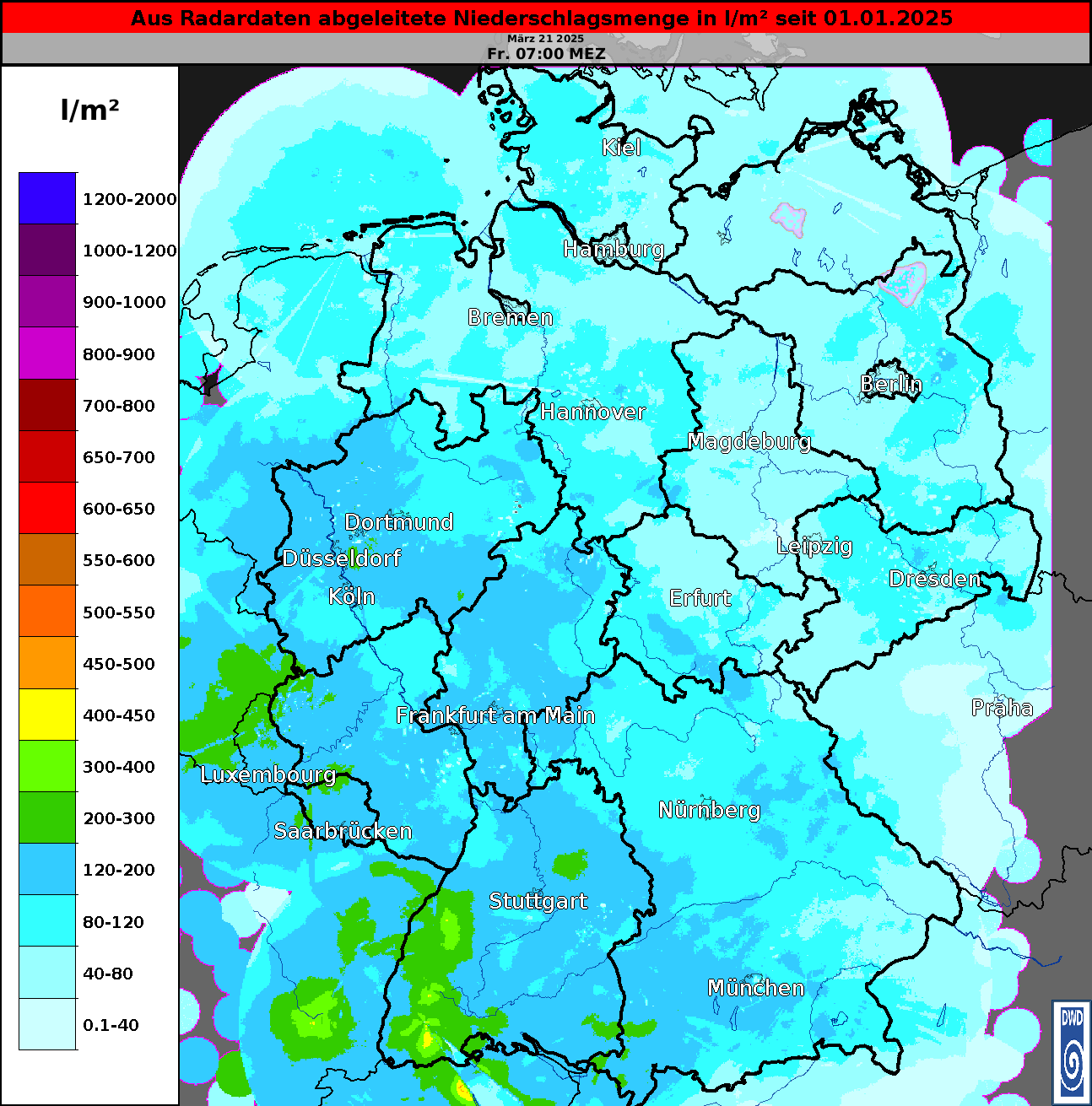

Prognose der 24 stündigen Niederschlagsmenge für Sonntag, 13.04.2025 (IFS und GFS).

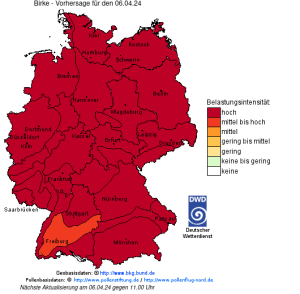

Die Frage nach dem „Ob?“ lässt sich dagegen nicht so eindeutig beantworten. Es gibt allerdings Hinweise, dass ab Sonntag langsam der atlantische Tiefdruckeinfluss auf uns übergreift. Das zeigen derzeit zumindest das europäische IFS- und das amerikanische GFS-Modell in ihrer Prognose für die 24-stündige Niederschlagsmenge am Sonntag. Auch die sogenannten Ensembleprognosen (siehe DWD-Wetterlexikon) zeigen ab Sonntag besonders in den westlichen Landesteilen Niederschlagssignale und nähren die Hoffnung, dass es mit der Trockenheit bald zu Ende geht. Warten wir’s mal ab.

Dipl.-Met. Tobias Reinartz

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 06.04.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst